Les archives en danse vues par l’archiviste

Laurent Sebillotte (Paris)

Avant d’évoquer les « gestes archivistiques » (selon le mot de Jacques Derrida[1]) qui vont assurer la permanence des archives dans les institutions qui en ont la charge (notamment, en France, le Centre national de la danse-CND), on doit cerner ou identifier ce que peuvent être ces archives dans le domaine spécifique de la danse, du moins telles que nous autres, professionnels du document, nous les rencontrons, les traitons et les valorisons, c’est-à-dire depuis la visée pragmatique qui est celle de notre métier.

Beaucoup ont déjà dit, et depuis longtemps déjà, bien avant que le thème des « archives » devienne à la mode, comment – quand les archives référencent une activité déjà passée, et sont des traces – la représentation théâtrale est autoréférentielle, c’est-à-dire qu’elle est le propre d’une activité en quelque sorte irreprésentable en dehors d’elle-même.

L’irreprésentable spectacle et l’immatérielle mémoire des corps

« Un spectacle théâtral est sa seule représentation », laquelle est en un sens son seul « patrimoine » écrit par exemple Laurent Rossion[2]. Par conséquent tout objet qui viendrait signifier l’existence passée du spectacle n’en serait pas même un substitut ou une substitution, pas même une sorte d’artefact, une partie ou une reproduction, mais un indice qui viendrait seulement dire que cela a été, qu’il y a eu événement, qu’il y a eu vie. C’est pourquoi, de l’archive, on peut aller jusqu’à dire qu’elle consiste en résidus de l’acte théâtral, cendres du « spectacle vivant ».

C’est ainsi que toute prétention à re-présenter la danse comme œuvre est vaine. Comme toute prétention à en établir une vérité. Par nature, nous avons affaire ici à des actions artistiques qui résultent d’une pratique performative dont l’une des caractéristiques majeures est d’être au présent, et auxquelles – au-delà d’un accès immédiat ou d’une transmission directe – on doit envisager sur le long terme que l’historien n’aura pas eu accès, ne les aura pas « vécues », comme spectateur, tout comme le danseur qui s’attellera éventuellement a posteriori à une reprise de rôle ne les aura pas « vécues » comme interprète, et non plus que l’artiste qui en tentera une forme de re-visitation ou de réactivation chorégraphique.

Le spectacle, parce qu’il « advient en acte », « n’est [donc] nullement détachable du temps où il s’inscrit[3] ». Et l’analyse, l’appropriation, la reconstitution ou la ré-interprétation des œuvres passeront nécessairement par des traces « conservées au-delà de l’événement »[4]. En outre, certains – par exemple Simon Hecquet et Sabine Prokhoris, dans Fabriques de la danse[5] – jugent absurde la quête d’un « “originaire”, inaltérable et inaltéré, le “je-incarnation” du chorégraphe, manifesté dans sa danse ». La reproduction du spectacle, comme son enregistrement ou sa notation, ne saurait être qu’un leurre, image d’un déjà-passé qui désigne un objet devenu « hors-temps[6] ». Tout comme son archivage serait illusoire, s’il visait imprudemment à transmettre l’œuvre ou à la perpétuer.

Par ailleurs, bien des artistes et théoriciens ont insisté, à partir d’une pensée de la danse comme expérience, sur l’idée que la mémoire essentielle reste celle des corps, là où se réalisent vraiment le mouvement et la danse, avant même que soit composée une forme, dans le temps et l’espace. La danse – écrit Laurence Louppe – ne produit pas de « figures arrêtées » : « Elle suscite des actes. L’analyse et la transmission de l’acte ne passe pas par le signe, mais par la contamination entre les “états” dont le mouvement développe les degrés et les qualités d’énergie, les tonalités. La captation, la lecture de telles données ne sauraient être qu’immédiate.[7] » « La danse – explique-t-elle encore – ne souffre ni délai, ni passage par une quelconque grille de traduction. Le mouvement produit des lisibilités, certes, mais celles-ci sont à saisir à même le tissu organique et sensible qui leur donne naissance. » Ce tissu, cette symphonie vivante sont en quelque sorte in-archivables. Et envers leur capital d’expérience vécue, les traces – quand elles existent – resteront toujours déficientes. Elles seront surtout utiles pour orienter le travail de remémoration corporelle des interprètes.

De fait, ce qui occupe l’archiviste, s’il faut dire les choses abruptement, n’est pas tant le patrimoine chorégraphique que le patrimoine documentaire (au sens large) que génère le champs chorégraphique. Que peut répondre l’archiviste à ceux qui mettent en doute la pertinence, ou pire peut-être pour lui, l’utilité de ces documents pour toujours, et par nature, consécutifs et résiduels ?

En exprimant leurs interrogations et en formulant leur scepticisme à l’encontre des documents, de quelle faiblesse s’inquiètent les « gardiens » du mouvement ? De l’impuissance sans doute à produire des traces adéquates et justes à leurs yeux, non pas en soi mais en vertu de tel ou tel usage qu’ils aimeraient éventuellement en faire ou rendre possible : reprendre, remonter, transmettre une œuvre, en renouveler la lecture, rendre compte de la réalité « exécutoire » du mouvement, nourrir une analyse de l’évolution des techniques du corps, etc. De leur point de vue, l’archive vient se défendre depuis ses usages : quelle mémoire pour qui ? quelle mémoire efficace ?

L’archiviste, lui, se régale du document sans s’en servir, si j’ose dire. Et l’efficacité de l’archive, dans une utilisation future, n’est pas son problème. L’archiviste fait pour la danse ce qu’il ferait pour l’archive de toute autre activité humaine : contextualiser, classer, décrire, mettre en relation le document et – plutôt que de pointer ce qui manque – il tente de faire valoir toute l’information contenue. Pour lui, l’archive de la création chorégraphique ou de la pratique de danse n’est pas très différente de celle que génèrent (ou pas) d’autres activités éphémères ou performatives, inscrites seulement dans leur déroulement. Quelles sont les traces directes par exemple d’un acte de vente, d’une activité de conseil, d’une cérémonie liturgique, des gestes du jardinier, du métier d’enseignant, et de tant d’autres activités humaines, à commencer par faire la guerre ?

Ainsi, pour résumer cette entrée en matière, l’archive, chose substituée qui vient seulement dire que cela a été, indice qu’il y a eu événement ou activité, ne contient que des résidus. L’objet de l’archiviste n’est pas cet éphémère qui contrarie toute ambition de re-présentation, mais ces traces matérielles, déposées intentionnellement ou non, sans lesquelles il n’est pas de persistance immatérielle et pas davantage d’empreinte mémorielle[8].

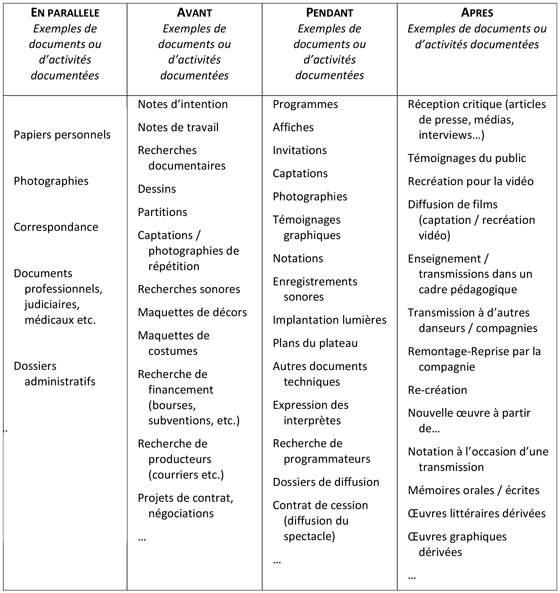

Des traces indirectes

Si donc le spectacle, théâtral ou de danse, ne produit, en guise de traces directes, que peaux mortes et marques vite nettoyées sur le tapis du plateau, il livre en revanche bien des traces indirectes, sources pour l’analyse. Des documents portant témoignage des « auteurs » du spectacle. Des écrits, des notes, des registres d’activité et des documents liés aux représentations. Des documents « de théâtre » ou « éléments du spectacle » (croquis et maquettes de costumes ou de décor, affiches, programmes « et tout ce que produisent quotidiennement les spectacles proprement dits »). Et puis des documents « issus de la représentation » : partitions, relevés de mise en scène, photos, coupures de presse. Et enfin parfois quelques « succédanés du spectacle » : films, vidéos, enregistrements, représentations graphiques[9].

On pourrait aussi distinguer autrement : des archives intimes et/ou personnelles, que l’on traitera comme celles des savants, érudits, écrivains ou personnalités éminentes aux yeux de la collectivité ; des archives liées aux activités de production et de « commerce » des œuvres (les compagnies ou les lieux de diffusion entendus comme des entreprises), dans un certain état du droit et de l’économie.

Les traces du travail chorégraphique diffèrent en tous cas de celles des performeurs que l’on réfère aux arts plastiques. Dans le cas d’une Gina Pane, par exemple, la « cuisine d’une action » – selon ses propres termes – comprend trois phases : celle de la « préparation », « concrétisée par une série de dessins, textes, pré-photographies » ; celle de « l’affrontement entre deux réalités intérieure et extérieure : l’action elle-même » ; celle où l’artiste procède à la sélection « des photographies de l’action et à l’orientation des couleurs au laboratoire[10] ». L’action n’est pas accomplie tant que sa matérialisation n’inclut pas, au-delà de la définition du projet et de sa production in situ, sa mise en images consécutive.

Pour le coup, dans le champ de la danse, on est loin de la production d’une archive (reflet ou produit de l’activité) « fixant chaque étape de la création » et permettant ou donnant l’illusion de permettre « une lecture du déroulement de l’action[11] ». Mais, l’archive parvient néanmoins à rendre lisibles le contexte et l’histoire d’une aventure humaine, l’intention des œuvres, les conditions de leur apparition sociale et de leur réception, leurs composantes spectaculaires. On pourrait dire que, sans le restituer, les archives en danse offrent malgré tout un bon reflet du référent auquel elles se rapportent. Reflet que l’on peut indexer en relation à chaque étape non de l’œuvre elle-même, mais de son cycle de vie, depuis sa conception jusqu’à sa reprise éventuelle.

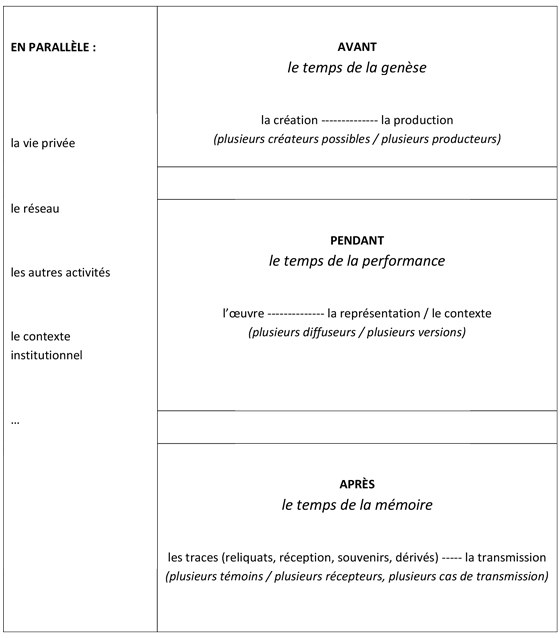

Globalement les archives en danse disent souvent bien des choses sur l’occurrence d’une œuvre chorégraphique dans son époque, sur sa survenue dans la carrière d’un artiste, sur ses procédés de composition, et finalement quelque chose de son impact sur les publics, sa marque dans la mémoire individuelle et collective, là où parfois elle suscite la production d’autres archives. Et souvent, parmi les archives, on va pouvoir distinguer celles qui s’inscrivent dans le temps de la genèse des œuvres, dans le temps de la performance et dans le temps de la mémoire, celui des traces secondes et de la transmission.

Parfois ces sources divergent ou leur rapprochement ne peut combler toutes les lacunes du tableau, elles forment alors un puzzle d’archives dont les pièces restent, malgré tous nos efforts, un peu disjointes. Autour de la pièce Titan de Rudolf Laban, par exemple, des documents qui nous sont parvenus, le puzzle livre une image précieuse et riche mais qui laisse ouvertes bien des questions.

→ Complémentarité, convergence et divergence des archives

L’exemple de Titan de Rudolf Laban (fonds Albrecht Knust-donation Roderyk Lange)

Le producteur d’archives

Ainsi, sans confondre « l’avenir d’une œuvre inscrite dans le spectacle vivant » et le « devenir des traces[12] », l’archiviste travaille pour l’historien qui n’a pas vu et dont l’analyse et la reconstitution des œuvres passent nécessairement par des traces « conservées au-delà de l’événement[13] ». L’archiviste est le garant de la réalité la plus triviale du document, comme s’il était chargé de le rattacher au plus proche de son terrain d’éclosion avant même qu’on commence à le faire parler. Car il est d’abord chargé de raconter comment et par qui le document a été ou a pu être produit, et comment il est relié aux autres documents que l’on détient et qui ensemble forment « les » archives.

Les archives étaient autrefois essentiellement formées des titres sur lesquels pouvaient se fonder les droits et obligations de leurs possesseurs. Après cette principale fonction juridique, une autre notion a ensuite dominé, au XIXe siècle : celle de l’intérêt historique, justifiant la conservation organisée et protégée de certains documents que l’on distinguait ainsi des « papiers » courants pouvant demeurer dans les administrations, voire être éliminés[14]. Cependant, peu à peu, le concept qui s’est imposé a davantage été celui de « fonds d’archives » plutôt que de « pièces d’archives ». Et désormais ce qui importe, ce sont moins les caractéristiques de tel ou tel document qui le rendrait remarquable, que la réunion de documents éventuellement très divers qui va ou non caractériser un fonds d’archives.

Qu’est-ce qu’un fonds d’archives ? C’est l’ensemble des documents de toute nature – c’est-à-dire quels qu’en soient la date, le support ou la forme – solidairement produits ou reçus par une quelconque personne morale ou physique, publique ou privée, en raison de ses fonctions ou activités, et qu’elle a conservés, et parfois organisés, en conséquence de ces actions et activités, et en prévision le plus souvent d’une utilisation ultérieure[15]. Chacune des pièces constitutives d’un tel fonds est un « document d’archives », qui n’acquiert toute sa valeur que si on le considère dans le contexte des autres documents parmi lesquels il a pris place. Le fonds d’archives est en quelque sorte une représentation des activités de la personne ou de l’organisme qui en est ou en a été le producteur.

« De même que toute action ne se limite pas à un geste mais se compose d’une succession de gestes dont aucun n’est isolé et indépendant de ceux qui le précèdent et de ceux qui le suivent, de même – selon les mots du spécialiste de l’archivistique, Bruno Delmas[16] – tous les documents qui interviennent dans la réalisation d’une affaire représentent autant de gestes nécessaires indissociables de ceux qui le précèdent et de ceux qui le suivent. »

On appellera « producteur du fonds d’archives », cette personne – physique ou morale – dont le fonds en quelque sorte représente organiquement l’activité. Un producteur qui parfois « imagine mal qu’on trouvera, avec ces seules preuves, l’enchaînement des faits, et que [ses] papiers […] [peuvent être] utiles à l’histoire en général[17] ». Les chorégraphes, par exemple, ou les responsables de compagnie, se demandent encore rarement ce qu’ils pourraient, ou devraient produire et laisser comme traces de leur travail, et quand ils en comprennent l’enjeu et sont parfois amenés à en déplorer le manque, c’est souvent quand il est trop tard. Pour le producteur de l’archive, investi dans l’action et l’affaire à laquelle cette action correspond, les documents ne sont parfois que des preuves ou des mémos plantés de loin en loin. Mais – vus comme archives – ils sont bien davantage : des « vestiges de pratiques humaines[18] ». Et le rôle de l’archiviste est de définir ces pratiques et des les articuler dans une représentation générale, afin de construire le cadre de classement du fonds d’archives, par le prisme duquel le chercheur pourra y avoir accès.

Méthodes et pratiques archivistiques

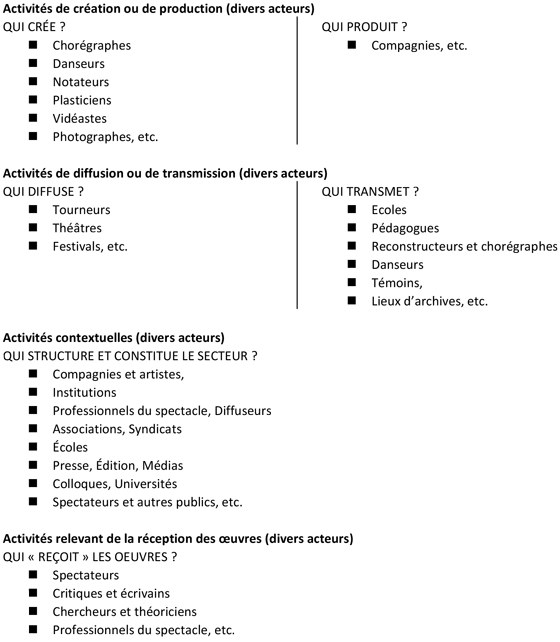

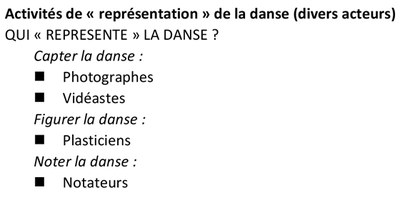

Un document d’archives a souvent plusieurs objets: l’archiviste cherchera d’abord à discerner de quelles activités il est issu. Et il respectera ce que l’articulation des activités, révélées par la structure organique du fonds d’archives, raconte du producteur de l’archive. Or les activités liées à un artiste, ou celles qui définissent le contexte de survenue de son œuvre, sont souvent multiples : création, production, diffusion, activités connexes, activités génératrices (écriture, recherches documentaires, etc.), créations secondes (partitions, films, photos, arts plastiques), commentaires et verbalisations diverses, réception critique, transmission, etc.

De même que lorsque les fonctions d’un producteur d’archives changent, la nature de ses archives est amenée à changer mais qu’il s’agit toujours d’un même fonds, celui du producteur de l’archive, de même – à l’inverse –, concernant une même activité, par exemple le développement de la « gymnastique harmonique et rythmique » par Irène Popard (1894-1950) et ses successeurs, on distinguera de multiples producteurs et des sous-fonds dans l’ensemble rassemblé et transmis par les « Amis d’Irène Popard ».

→ Une activité / Des producteurs successifs

L’exemple du fonds Irène Popard

Autre exemple, les archives liées à François Malkovsky. Elles sont classées au CND comme archives liées à un pédagogue, sous la de « Fonds Association Mouvement-Musique — Archives relatives à François Malkovsky », parce qu’elles s’articulent en deux grands ensembles : des documents collectés par l’Association Mouvement-Musique autour de Malkovsky danseur et de Malkovsky pédagogue, d’une part, et d’autre part, des archives illustrant le travail de diffusion de son enseignement de l’association elle-même.

→ Des producteurs successifs / Deux natures d’activités

L’exemple des archives liées à François Malkovsky

Cas de figure différent encore : le lien indénouable entre telle œuvre chorégraphique de Christophe Haleb et la transposition artistique qu’en a donné le photographe Cyrille Weiner, œuvre seconde qui plus qu’un reflet est en fait consubstantielle au travail de création, un travail de création dont on doit faire apparaître qu’il est le propre non pas de tel ou tel artiste mais une démarche collective ou plurielle qu’on indexera plutôt au nom de la compagnie (La Zouze).

→ Une création / Des « producteurs » associés

L’exemple du fonds La Zouze

On doit donc respecter l’organicité du fonds d’archives, la solidarité des documents les uns par rapport aux autres, et la personne même du producteur du fonds, tel qu’il est et quel qu’il soit, dans la forme de cohérence irréductible de son existence et son (ses) action(s). Cela se décline selon le principe sacré de respect du fonds, assise théorique régissant toutes les interventions archivistiques : respect de la provenance, respect de l’intégrité et de la structure, respect de l’ordre primitif.

Respect de la provenance:

- Les documents émanant d’un même producteur sont regroupés sans être mêlés à d’autres

→ circonscription du fonds, détermination de son producteur (pas de rapprochement de documents dont l’objet serait similaire mais la provenance différente)

Respect de l’intégrité du fonds:

- Le fonds d’archives est maintenu dans sa composition d’origine, sans morcellement, sans élimination non autorisée et explicitée ou addition d’éléments extérieurs

Respect de l’ordre originel (« respect interne du fonds »):

- On maintient l’ordre pertinent des documents ou on le restaure dans la mesure du possible. Le classement interne mis en œuvre par le producteur est préservé.

En classant un fonds d’archives, le professionnel tâchera toujours de suivre les principes fondateurs de sa discipline. Quand n’existe aucun ordre, on s’efforcera de retrouver l’ordre organique initial, en s’appuyant pour cela sur la connaissance du producteur d’archives. Ou bien sur la compréhension que l’on a de ses modes opératoires, comme le font pour les œuvres littéraires les généticiens du texte. Et s’il y a débat encore, on s’appuiera sur les motivations qui ont présidé à la transmission des archives. Car, les archives sont traces autant du présent (qui les constitue comme archives accessibles) que du passé (vestiges).

Certes, le pragmatisme contredit souvent légèrement la théorie et il peut arriver que l’on substitue un classement à un autre : si l’ordre dans lequel les documents sont livrés à l’archiviste, ou sont retrouvés par lui, est un ordre artificiellement substitué à l’ordre organique primitif, lequel est aisé à retrouver. Ou bien si l’on a affaire à des suites de dossiers ou de pièces renseignant moins sur le fonctionnement de l’activité ou du producteur que sur des tiers, des événements, des lieux, etc., que l’on classera alphabétiquement par exemple, plutôt que chronologiquement, à condition bien sûr de laisser trace de cette modification.

On maintiendra ainsi l’organisation subtile (et parfois obscure) de la correspondance d’Albrecht Knust, le théoricien de la cinétographie Laban, qui compte plus de vingt milles lettres réparties en une correspondance « générale », une correspondance « alphabétique » et des dossiers de correspondance thématiques[19].

→ Une activité / Des séries différentes

L’exemple « des » correspondances d’Albrecht Knust

À l’inverse, on proposera un ordonnancement en apparence totalement artificiel des paperolles du théoricien Pierre Tugal, ensemble d’éclats d’une pensée en cours d’élaboration, recyclage d’écrits et notes fragmentaires pour un ouvrage sur la « critique en danse » reprenant des thématiques sur lesquelles il avait déjà travaillé tout au long de son activité au sein des Archives internationales de la danse (A.I.D.). Mais cet ordre, substitué au chaos qui nous est parvenu, est en réalité basé quasi objectivement sur des similarités matérielles (encres, papiers, modes de collage, formes de numérotation, etc.), faute d’autre lisibilité possible.

→ Un projet d’ouvrage / Des pièces d’archives eparses

L’exemple du dossier « Vallée aux Loups » dans le fonds Pierre Tugal

Dans le même temps, on déqualifiera quelque peu, en les rapprochant selon la chronologie commune des œuvres, quantités de dossiers nativement séparés, portant la trace d’activités spécifiques qui – certes – concourent à l’activité globale d’une compagnie de danse ou d’un chorégraphe, mais sont particulières et pourraient être considérées en soi : la production et la promotion d’un côté, la technique de l’autre. Ces activités et ces archives particulières ne disent qu’en creux ce qu’est la création chorégraphique mais peuvent y être rattachées. Du coup on ignore par facilité leurs producteurs singuliers tout en conservant leur organisation singulière. Dans tous les cas, l’action principale de l’archiviste, on le voit, au-delà de la simple mise en ordre d’une certaine masse de documents, et avant l’opération physique de rangement, plus ou moins définitif, de ces documents dans un équipement matériel, consiste à choisir, modifier, compléter ou interpréter un cadre de classement pour le fonds d’archives.

Souvent, parmi toutes les pièces qui composent les fonds, sous-fonds, dossiers, sous-dossiers, séries organiques et autres ensembles d’archives, c’est un document particulier qui retiendra ultérieurement l’attention, exhumé comme une relique, une preuve, ou un révélateur précieux de telle œuvre artistique disparue, comme la source jusqu’ici inaperçue qui va modifier une perspective historique, qui va permettre de rectifier le point de vue sur une époque, un événement ou une démarche. Mais le rôle de l’archiviste n’est pas d’interpréter tel ou tel document, il est plutôt de révéler une structure liant les documents entre eux, d’en dresser ce qu’on appelle l’« historique de la conservation », c’est-à-dire l’histoire des documents eux-mêmes et non l’histoire qu’ils permettent d’écrire. Son rôle est d’élaborer des descriptions des éléments du fonds d’archives permettant de les retrouver en les resituant dans leur contexte d’origine ou dans leur organisation matérielle.

- Présentation du producteur et du cadre de production des archives

- Historique de la conservation: pas seulement la constitution originelle du fonds mais aussi les aléas de sa survie ou de sa transmission.

- Modes de transmission: directe ou indirecte, immédiate ou différée.

- Eventuellement, mention de la modification ou de la perte du classement originel.

- Indication de toutes les interventions matérielles ou intellectuelles portant sur les composantes du fonds

Motivations de l’archive

Comment les documents viennent-ils jusqu’à nous, et comment se décide leur archivage ? Les archives publiques, qui de longue date ont résulté du souci – par les institutions – des sources administratives, répondent à des protocoles précis. Elles font l’objet de versements (souvent impératifs) définis a priori dans des tableaux de gestion, lesquels précisent les durées d’utilité des documents qui en font selon les cas des archives courantes, intermédiaires ou définitives, le temps pouvant faire changer d’état un même document, jusqu’à sa destruction ou bien sa conservation irrévocable.

A contrario, les archives privées – dont la reconnaissance de l’importance est récente en comparaison –, si elles font l’objet (une fois versées) d’un cadre juridique assez clair, restent encore imprécisément définies quant à leur nature. Elles sont traditionnellement intégrées dans les fonds des services d’archives à titre exceptionnel. Si la loi ne définit pas positivement les archives privées, c’est l’identification du producteur mais aussi de son cadre d’activité qui va permettre de déterminer ce caractère privé des archives. En résumant, on dira que les archives privées émanent toujours de producteurs privés, mais qu’un producteur privé (personne ou organisme) peut produire des archives tant publiques que privées, selon la nature de l’activité dont ces archives procèdent ou qu’elles traduisent[20].

On compte surtout, en matière d’archives privées, de nos jours encore, des fonds concernant de « grandes familles », des militaires, des partis, hommes politiques, syndicats et grandes associations, des archives religieuses, économiques et financières, ou encore des fonds d’érudits, écrivains ou savants, parfois des archives d’architectes mais beaucoup plus rarement d’autres artistes ou créateurs. Au CND, nous comptons déjà une centaine de fonds d’artistes chorégraphiques, de pédagogues, de notateurs ou autres personnalités liées à la danse. C’est un changement radical dans le paysage documentaire. Ce sont tous des fonds d’archives privées, liées à des personnes ou à des organismes « privés » (une association, une compagnie de danse génèrent des archives privées).

Dans le même temps, on voit apparaître dans les discours et les « cahiers des charges » de certains mandats à la tête d’institutions culturelles – les Centres chorégraphiques nationaux par exemple – la référence à des objectifs en matière de mémoire et d’archivage. En réalité, il n’est pas aisé de délimiter l’activité de « directeur artistique » d’un Centre chorégraphique national, doté d’une mission publique, de l’activité qui lui est intrinsèquement liée comme personne (et vice versa) : celle de créateur singulier de chorégraphies, laquelle n’est pas toujours dissociable de l’activité d’interprète, éventuellement salarié de la même structure…

S’agissant de la conservation des fonds liés à ces personnalités singulières, si nulle part n’est défini le critère qui fonde cette attention particulière, pouvant aller jusqu’au classement comme archives historiques, de fait les archives privées que tel ou tel organisme va collecter et traiter devront leur constitution en fonds (d’abord), leur transmission (ensuite), leur survie et leur valorisation (enfin), à un enchaînement de volontés qu’il est toujours nécessaire d’éclairer.

Sur ce qui nous intéresse ici, cette part irréductiblement privée des archives d’artistes ou de compagnies liées à l’art chorégraphique, pèse – et cela d’autant plus quand la question se pose de leur vivant – l’entière liberté du producteur d’en disposer, d’en organiser, d’en détruire ou d’en transmettre, d’en modifier aussi bien telle ou telle partie, telle ou telle structure interne. On peut ainsi parler, à propos de ces fonds, d’évaluations successives, partagées entre le producteur et l’archiviste, s’ajustant et se confirmant mutuellement petit à petit et finissant par reconnaître ou attribuer à une masse documentaire singulière un caractère historique.

Sans doute les historiens connaissent bien cette dimension produite de l’archive. Mais, dans notre domaine où, « parce qu’incomplète, la trace du théâtre produit tantôt de l’insatisfaction, tantôt du rêve[21] », pour parler avec Georges Banu, et plus encore s’agissant d’archives contemporaines, matériau plus ou moins ordonné dont la transmission résulte presque toujours d’une volonté adossée à une sorte de pacte de confiance avec celui qui aura à le rendre accessible, il faut particulièrement mesurer ce qui se joue dans l’acte de constituer en fonds la documentation produite par et autour des artistes.

En danse, comme pour le théâtre, on peut distinguer, avec Georges Banu encore, ceux qui « s’enivrent de l’éphémère » et ceux qui souhaitent en « apaiser les désastres » ou en « diminuer les effets[22] ». Si, hier, beaucoup négligeaient ces questions en invoquant l’impossible conservation des œuvres chorégraphiques et leur inscription dans le présent des corps, aujourd’hui – à l’inverse – on rêve un peu abstraitement de sauvegarder tout ou presque, au nom d’une nouvelle doxa qui surestime sans doute les substituts qui nous restent des œuvres, comme en témoigne l’actuelle injonction à numériser toutes les traces visuelles (et au-delà) des créations chorégraphiques.

Tout « acte d’archivage » met en jeu l’avenir bien plus que le passé, déclare Nathalie Léger, l’actuelle directrice de l’Imec[23].

Le producteur des archives, même quand il s’est dépossédé du matériau que son existence ou sa carrière l’a amené à produire et à collecter, tant qu’il vit, garde une forme de consubstantialité avec les documents dont il nous a confié la charge. Et jusqu’à l’historien, chacun devra entendre cette voix qui parle encore en eux, une voix que sous leur pétrification apparente les archives nous délivre, si on veut bien l’entendre.

C’est ainsi que le rapport à l’archive au cours de l’activité de l’artiste, sa production et sa préservation plus ou moins organisées, puis sa transmission, en disent long aussi sur son état d’esprit et ses conditions de travail, son nomadisme, l’intérêt médiatique qu’il a suscité et suscite encore, les sollicitations de toutes natures qui lui ont été ou lui sont toujours adressées, son rapport à l’écriture, sa capacité à organiser son activité et à en conserver des traces, etc. Dans tous les cas, on pourra déceler dans la démarche d’archivage, mais surtout dans le geste de dépôt de l’archive, un souci (souvent conscient à terme mais pas toujours dès l’origine) d’affirmer son « appartenance à une communauté », « et d’une reconnaissance soit de son vivant, soit posthume »[25]. On veille ainsi à se garantir une concession éternelle pour après, une tombe magnifiante : c’est « l’archive comme réincarnation ».

L’intention et son objectivation

On le voit bien, comme l’écrivent Étienne Anheim et Olivier Poncet[26],

Les archives sont le produit de pratiques dont il faut restituer l’enchaînement et la logique. Les documents sont classés et rendus consultables, et donc parviennent à l’analyste, selon une structure ordonnée produite en amont, et selon une motivation et un dispositif qui les ont fait devenir des archives, lesquelles sont des objets avant d’être des contenus.

Dès lors, l’histoire du fonds est « un préalable nécessaire à son exploitation[27] », car se joue là la manière dont l’historien va s’en faire une idée puis s’en emparer selon les règles propres à sa discipline. Et chaque fois qu’on cède au fantasme du document exceptionnel, révélateur ou émouvant, relique rappelant l’aura désormais imperceptible chère à Walter Benjamin, on doit se souvenir que, à l’instar de l’œuvre disparue ou de l’activité humaine qui l’a fait naître, ce sont toujours des critères historiquement et culturellement déterminés, des critères à la fois concrets et spécifiques, qui ont constitué en archives précieuses ces rares traces que les arts du spectacle et le travail des corps ont laissées. Et on doit être très humble au moment de les faire parler ou de les interpréter.

Idéalement, l’archiviste ne devrait obéir à aucune fascination pour ses objets, et à aucune conception de l’histoire en particulier, inscrit comme il est dans une démarche de long terme. Le chercheur, lui, devrait toujours identifier comment il s’inscrit dans un présent, une époque et une école. Le premier rendra compte de la production de l’archive, présentera les documents d’après la manière dont ils ont été produits et transmis, avant de savoir de quoi ils parlent. Le second questionnera ce que le document porte comme trace du présent autant que du passé. Et, plutôt que de vérifier dans l’archive ce qu’il a déjà défini, il conviendra – avec François Furet – que son dialogue avec le fonds d’archives « n’apporte jamais, par lui-même, un sujet[28] ».

Dans L’Origine du drame baroque allemand, Walter Benjamin écrit:

On pourrait dire toujours présent. Et, pour conclure, on peut poser que l’archiviste – intendant d’une masse documentaire constituée en fonds d’archives – vient témoigner de l’ancrage dans le temps des traces matérielles qu’il livrera, complice en cela de leur producteur, comme objet de recherche à l’historien. Lequel historien, nous dit Giorgio Agamben, « ne choisit pas au hasard ou de manière arbitraire ses documents dans la masse inerte et infinie des archives [mais] suit le fil ténu et comme invisible des signatures qui en exigent ici et maintenant la lecture.[30]»

Ainsi donc, si « la problématique de l’usage des archives se ramène à la manière dont il faut les interroger et les lire pour construire un objet de recherche[31] », l’archiviste n’a d’autre horizon que de témoigner pour celui qui lui a confié le matériau qui tient lieu de trace, d’être le passeur de son intention, mais aussi de l’histoire de ses documents, afin qu’ensuite ceux-ci parlent par eux-mêmes de ce qui les a fait naître. Et afin que, nourris de l’analyse de celui qui enfin les étudie, ces documents deviennent une autre chose encore, porteurs d’histoire(s) écrite(s) au présent. Une autre chose qui peut être un acte artistique. C’est peut-être cela qu’on désigne en forgeant l’expression « archives vivantes ». Une fois dressée la perspective, quand se rejoignent dans l’analyse scientifique ou la « réactivation » quelques-unes des lignes de fuite proposées par les documents, s’ouvrent d’autres territoires qui ne regardent plus l’archiviste.

Laurent Sebillotte (Paris) Après des études littéraires et en sciences de l’information, et un premier parcours professionnel dans le secteur financier, Laurent Sebillotte rejoint le Centre national de la danse (CND) à sa création en 1999 pour y concevoir et mettre en place la médiathèque. Après son inauguration en 2004, il ouvre les collections aux fonds d’archives des artistes et professionnels de la danse, définit des méthodologies spécifiques pour le traitement de ces fonds, et intervient auprès des compagnies impliquées dans des démarches d’archivage. Il est aujourd’hui directeur du département Patrimoine, audiovisuel et éditions du CND.