Ökonomie des Exzesses

Zur Konstruktion von Nicht-Wissen in den Archiv-Einheiten der MOBILEN AKADEMIE

Juliane Männel (Berlin)

Im März 2010 besuche ich den Schwarzmarkt für Nützliches Wissen und Nicht-Wissen von Hannah Hurtzig in Dresden. Zuerst sehe ich mich mit einem Programmheft im A1-Format konfrontiert, das ein nicht enden wollendes Glossar von Stichworten, Expertennamen und Gesprächstiteln beinhaltet. Nachdem mein Prozess der Orientierung mit der Entscheidung für einen Experten abgeschlossen ist, reihe ich mich in die lange Schlange vor einem Verkaufstresen ein, um das gesuchte Gespräch zu erwerben. Ob das Vorhaben von Erfolg gekrönt sein wird, ist zu diesem Zeitpunkt keinesfalls entschieden. Als ich endlich zum Verkaufstresen vordringe, werde ich von einer freundlichen Hostess mit den Worten „Der Herr Helbig, der ist heute Abend wirklich gefragt. Der ist leider bereits ausverkauft für die nächste Runde.“ begrüßt. Dann heißt es spontan umplanen. Wenige Minuten später sitze ich einem Experten gegenüber, an dessen Thema ich nur bedingt interessiert bin.

Sei es als Klient in einem Gespräch oder als unsichtbarer Zuhörer, der über die Kopfhörer des Schwarz-Radios die Expertengespräche mitverfolgt – immer ist man mit einem enormen Geräuschpegel aus Stimmengewirr, Gelächter und Stühlerücken konfrontiert. Das Verpassen von angebotenem Wissen, die Überforderung und Ratlosigkeit im Anblick der massenhaften Kommunikation sind ständige Begleiter der Schwarzmarkt-Besucher.

Schwarzmarkt für nützliches Wissen und Nicht-Wissen Nr. 8.

Die Gabe und andere Verletzungen des Tauschprinzips. Graz,

Steirischer Herbst 2007. © Foto: Dorothee Wimmer

An Einzeltischen (zwischen 6 bis 100 Tischen) sitzen Experten (Naturwissenschaftler, Handwerker, Künstler, Philosophen und Nachbarn), die eingeladen sind, einen Ausschnitt ihres Wissens anzubieten, der sich in 30 Minuten erzählen und erlernen lässt. Das Publikum (eher ein Kunde an diesem Abend) hat die Möglichkeit, einen Experten und sein Wissensangebot für eine halbe Stunde zu buchen und sich im gemeinsamen Dialog dieses Wissen oder Können des anderen anzueignen. Dazu kann es an einem Abend zwischen mehreren Experten/Wissensdienst-leistern wählen (manchmal 12, manchmal 120) und sich für mehrere halbstündige Gespräche einchecken lassen.[1]

Hannah Hurtzig hat unter ihrem Produktionslabel MOBILE AKADEMIE eine Vielzahl von Projekten, Installationen und Archiv-Einheiten entworfen, die sich auf unterschiedlichen Ebenen mit der Konstruktion von Wissen, Wissenstransfer und dessen Aufbewahrung, Anhäufung und Sammlung auseinandersetzen. Dabei gibt es zum einen die großen singulären Produktionen, von denen das Format Schwarzmarkt für Nützliches Wissen und Nicht-Wissen – ursprünglich ein Teilformat der Mobilen Akademie – sicherlich das Bekannteste ist. Mittlerweile gab es bereits 16 Schwarzmärkte zu so unterschiedlichen Themen wie Geld, Müll, Migration, Amerika, Wissen etc. in verschiedenen deutschen, europäischen und außereuropäischen Städten.

Weitere wichtige große Produktionen waren die Mobilen Akademien 1999 – 2006 sowie der Kongress der Untoten, der im Mai 2011 auf Kampnagel stattfand und The Waiting Hall. Scenes of Modernity im Rahmen der Taipeh Biennale 2012. Neben anderen Projektreihen wie beispielsweise den KIOSK-Installationen bilden die Archiv-Einheiten, die zu fast allen der oben genannten Projekte bestehen und in sehr unterschiedlichen Formaten konzipiert sind, einen zweiten wichtigen Schwerpunkt der MOBILEN AKADEMIE. Ich werde mich vor allem auf das Online-Archiv der Schwarzmärkte sowie das mobile Flight-Case-Archiv und die tourende Archiv-Installation Archiv der Untoten zum oben genannten Kongress beziehen.[2]

An den Arbeiten der MOBILEN AKADEMIE interessiert mich vor allem das Nebeneinander von Produktionen wie dem Schwarzmarkt oder dem Kongress der Untoten, die im öffentlichen und dabei oft – jedoch keinesfalls ausschließlich – im theatralen Raum stattfinden und deren Überführung in die dazu gehörenden Archiv-Einheiten. Welche Wechselwirkungen gibt es zwischen den Projekten und den dazugehörigen Archiven? Nach welchen Kriterien schließen die Archive an die Projekte an? Und wie wird der Moment von Wissenstransfer und -generierung in den verschiedenen Kontexten von Projekt und Archiv inszeniert? Durch alle Projekte von Hannah Hurtzig scheint sich eine Definition von Wissen zu ziehen, die immer an den Begriff des Nicht-Wissens gekoppelt ist. Mich interessiert dieser Moment des Nicht-Wissens, der Unkenntnis, der Lücke im Wissen, weil er als ironisches, lustvolles und clowneskes Motiv auftaucht, dass kein Ausschlusskriterium bildet, sondern vielmehr Anreiz, Einstieg und immer wiederkehrender Motor der inhaltlichen Auseinandersetzung ist. Über die Auseinandersetzung mit dem Begriff des Nicht-Wissens und der räumlichen Inszenierung der Archiv-Installationen stellt sich letztendlich auch die Frage nach der sowohl räumlichen als auch gedanklichen Verortung des Archiv-Begriffs.

Die Konzeption des Online-Archivs zum Schwarzmarkt für Nützliches Wissen und Nicht-Wissen

Das Online-Archiv der Schwarzmärkte entsprang dem traditionellen Gedanken der Bewahrung und Sammlung der unzähligen Gespräche und dem Versuch, eine Art Nachlass aufzubauen. Jedem Schwarzmarkt geht ein mehrmonatiger Recherche- und Auswahlprozess der Experten voraus in dem die Themen der einzelnen Beiträge besprochen und klar abgesteckt werden. Im Rahmen der einmaligen Veranstaltung ist es schlussendlich jedoch unmöglich deren tatsächliche „Performance“ durch den Experten und dessen Interaktion mit dem Klienten nachzuverfolgen. Verbunden mit der ganz pragmatischen Voraussetzung, dass das Mitschneiden der Gespräche aufgrund der einfachen technischen Umsetzung – Mikrofone waren bereits durch die Installation des Schwarz-Radios vorhanden – kein Problem war, lag es nahe die Gespräche aufzuzeichnen und auch im Anschluss an die Veranstaltung öffentlich zugänglich zu machen.[3]

Bei der Konzeption des Online-Archivs ging es keinesfalls darum, ein vollständiges Abbild aller Schwarzmärkte zu schaffen; mitgeschnitten wurden im Schnitt nur 6 von 100 Tischen. Und auch die Auswahl dieser 6 Tische basiert auf bewusst chaotischen und unscharf gehaltenen kuratorischen Prinzipien. Natürlich spielte dabei der Bekanntheitsgrad der Experten an einigen Stellen eine Rolle. Gleichzeitig generieren sich die ausgewählten Tische aber auch aus einem Gruppeninteresse und Vorlieben des jeweiligen Produktionsteams sowie nach Momenten von Skurrilität. So geschehen vielleicht beim Gespräch mit dem Titel: Erika, Inge, Peterle, geb. Schildkröt in Mannheim-Neckarau. Über die Geschichte der Firma Schildkröt aus dem Schwarzmarkt Lizenz Nr.1[4] in Mannheim zum Thema: Games People Play: Vom Reiz der Regel und dem Augenblick ihres Verrats, Experte: Gerhard Ruf – Leidenschaftlicher Sammler von Schildkröt-Puppen[5].

Eine Annäherung an das Online-Archiv des Schwarzmarkts

Die „Beobachtung zweiten Grades“ als Methodik

Die Option ein spezifisches Gespräch aus einem bestimmten Schwarzmarkt gezielt herauszusuchen und anzuhören, besteht natürlich immer. Beginnt man sich im Online-Archiv allerdings umzusehen, ohne eine finales Gespräch als Ziel vor Augen, ist man bei der Annäherung mit folgendem Auswahlmenü konfrontiert:

„Alle Gespräche (791)“ / „Themen (17)“ / „Schlagworte (355)“ / „Experten (582)“ / „Sprachen (5)“ Direkt darunter beginnt eine Auflistung der angebotenen Gespräche aller Schwarzmärkte. Der erste Eindruck ist Überfülle.

Über das Anwählen einzelner Kategorien minimieren sich die jeweils noch als Auswahl zur Verfügung stehenden Kriterien bis man schlussendlich bei einem oder mehreren letzten Gespräch(en) landet, das/die man sich in voller Länge anhören kann. An verschiedenen Tagen gestalteten sich meine persönlichen Ergebnisse wie folgt:

Piotr Rypson, The Word Machine: On Hidden Mathematical Structures in Poetry and Language. Aus: Schwarzmarkt Nr.3, Unsichtbares, unbekanntes und gespenstisches Wissen.

Aufzeichnung: Warschau, 2005-10-08, Tisch 36, 19:00 [6]

Aus: Schwarzmarkt Nr.13, Das Andere der Vernunft. Zeitgenössische Spekulationen zum Romantischen.Aufzeichnung: Dresden, 2010-03-20, Tisch 25, 19:30 [7]

Jared Gradinger: 10 Risky Ways to Relax in Public (including how to make a joint, internal massages and coordination games). Aus: Schwarzmarkt Nr. 4, Lexikon der tänzerischen Gesten und angewandten Bewegungen bei Mensch, Tier und Materie. Aufzeichnung: Berlin, 2006-04-20, Tisch 32, 23:35

(Bei diesem Gespräch brauche ich bis Minute 4 um herauszubekommen wer Experte und wer Klient ist.)

Das Auswahl-Menü des Archives ist so strukturiert, dass ich meine Suchhistorie zu jedem Zeitpunkt nachvollziehen und verändern kann. Je länger ich mich umsehe, desto klarer werden mir meine eigenen Kriterien und Interessenschwerpunkte. Über diese Beobachtung meiner eigener Auswahl stellt sich etwas ein, was man in Bezug auf Luhmann als „Beobachtung zweiten Grades"[8] bezeichnen könnte und Dirk Baecker wie folgt beschrieben hat:

Durch die Aufarbeitung oder besser Umwandlung des Schwarzmarkt-Projektes in seine spezifische Form des Online-Archivs wird diese „Beobachtung Zweiten Grades“ auf die Spitze getrieben. Das was im Affekt des Gesprächs oder im Trubel des permanenten Überangebotes der abendlichen Veranstaltung droht unterzugehen oder bestenfalls geahnt werden kann, offenbart sich im Archiv in seiner Methodik und Konstruktion.

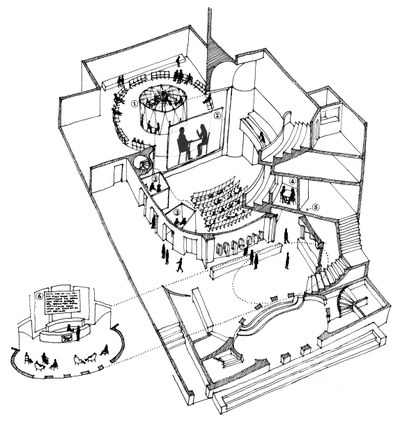

Aufriss Hebbel am Ufer, HAU 1 (Berlin), Am Schauplatz der Intimität.

Eine Phantasmagorie. Berlin, Dezember 2009, © Zeichnung: Florian Stirnemann

In der akustischen Dimension des Online-Archivs, in dem ich als stummer Zeuge mithören darf und nicht gezwungen bin aktiv zu reagieren, werden die verschiedenen Techniken der Wissensvermittlung offenbar, und ich nehme den Moment des Wissenstransfers zwischen Experten und Klienten vor allem als performativen Akt wahr. Alle Gespräche zeichnen sich durch den Balance-Akt zwischen Überzeugenwollen auf der einen Seite und der mehr oder minder ausgeprägten Bereitschaft zum Überzeugenlassen auf der anderen Seite aus. In der Reaktion auf das überbrachte Wissen kommen dann auf Seiten der Klienten bestimmte Taktiken zum Einsatz, beispielsweise das permanente In-Frage-Stellen oder aber auch die vorauseilende permanente Bestätigung und Bejahung. Es gibt Strategien des unterschwelligen, aber doch nachdrücklichen Betonens eigenen Mehrwissens durch den Experten sowie das Suchen der direkten Konfrontation durch den Klienten. Als stummer, heimlicher und einsamer Zeuge zu Hause vor meinem Computer belausche ich die eigentlich unterschwelligen Momente von Versagensangst, überspielter Langeweile oder kompletten Nicht-Verstehens. Wissen als Demonstration und Potenzial von Macht wird in der akustischen Distanz zu den Einzelgesprächen deutlich spürbar.

Das Archiv wirft seine Schatten voraus

Zur Wechselbeziehung zwischen Projekten und Archiv-Einheiten

Aus der Nutzung des Online-Archivs ergeben sich für mich neue Blickwickel und Perspektiven auf die Gespräche des Schwarzmarkts. Inwieweit beziehen sich also die jeweiligen Konzeptionen von Projekt und Archiv aufeinander? Eine konzeptionelle Durchdringung und Überschneidung von Performance und Archiv ergab sich bereits in einem der ersten Archive, das Hannah Hurtzig gemeinsam mit Anselm Franke für die Veranstaltung Filiale für Erinnerung auf Zeit (2000) in Hamburg entworfen hat:

Die Flüchtigkeit der Performance, der „temporäre Erinnerungsort“ der mit der Filiale für Erinnerung auf Zeit in den Hamburger Kammerspielen installiert wurde und nach fünf Tagen bereits wieder abgebaut war, wurde als Funktionsprinzip in die zeitliche Struktur des Archivs übertragen. Der Begriff der aktiven Erinnerungsarbeit, der auf Aleida Assmann zurückgeht und innerhalb des Projekts eine zentrale Rolle spielte, spiegelte sich in der konzeptionellen Vergänglichkeit des Web-Archivs.

Die klassische Abfolge von Live-Event – Aufzeichnung – Archivbildung wird in allen Arbeiten von Hannah Hurtzig beibehalten. Dennoch gibt es im Falle des Archivs der Untoten eine interessante Rück- oder im Grunde Vorwirkung des Archivs auf die Produktion selbst. Für den Kongress der Untoten (Mai 2011, Kampnagel) stand von vornherein fest, dass im Anschluss eine umfassende Filmdokumentation und ein Video-Archiv im Internet erstellt werden würden. Aus der Idee der Video-Archivierung entstand schließlich auch die szenografische Idee der Veranstaltung. Der Kongress und die einzelnen Bühnen für die parallel stattfindenden Gespräche fanden sich in einem inszenierten Filmset, einer ephemeren Kulisse wieder, die durch das Filmteam und deren tatsächliche Aufzeichnungen für das Archiv komplettiert wurde.

Inszenierung von Wissenstransfer

Einen fiktionalisierten Rahmen schaffen

Hannah Hurtzig entwirft in ihren Veranstaltungen über jeweils verschiedene Inszenierungsstrategien einen fiktionalen Rahmen für das wissenschaftliche Sprechen ihrer Experten. Veranstaltungen wie der Kongress der Untoten und die Schwarzmärkte heben auf eine inszenatorische Setzung ab, die es ermöglicht das wissenschaftliche Sprechen der Experten in einen fiktionalen Rahmen zu überführen, der performativ reizvoll ist und von Hannah Hurtzig als „schwebend“ beschrieben wird (Interview mit Hannah Hurtzig, Mai 2013).

Sei es Schwarzmarkt, Kongress oder Akademie – immer wird über die Zuweisung eines Formats bereits eine Form der szenischen Vermittlung und Fiktionalisierung nahegelegt. Die inhaltliche Folie des Schwarzmarkts beispielsweise strukturiert den gesamten Abend bereits als Handelsplatz für illegale Güter; Wissen wird als Mangelware deklariert. Die Vermittlung von nicht offiziellem Wissen wird nahegelegt und gleichzeitig die ökonomische Komponente des Ersteigerns, des Abkaufens, des Handelns mit Wissen und das Prinzip von Angebot vs. Nachfrage als aktives Moment der Zuschauer-Partizipation gesetzt.

Neben diesen inhaltlichen Setzungen der Veranstaltungsformate taucht sowohl in den Live-Events der MOBILEN AKADEMIE als auch in den dazugehörigen Archiven immer wieder die Enzyklopädie als inhaltliche Referenz für Organisations- und Strukturprinzipien auf. Das Zusammenfassen der Expertenbeiträge im Online-Archiv unter Schlagworten, das alphabetische Glossar der anwesenden Experten mit ihren jeweiligen Vortragstiteln sowie das graphische Bemühen um Übersichtlichkeit und Ordnung sind nicht zuletzt Überbleibsel der konzeptionellen Inszenierung der Schwarzmarkt-Projekte als interdisziplinäre Enzyklopädie. Die eigentliche Herausforderung und Lust an dieser inhaltlichen Referenz von Systematik, Übersichtlichkeit und Vollständigkeit enzyklopädischer Sammlungen und Nachschlagewerke scheint allerdings deren lustvolle Unterwanderung zu sein.

Die Ökonomie des Exzesses

Aneignung von Wissen als professioneller Dilettant

Die oben zitierte Schilderung des Schwarzmarkt-Besuchers in Jaffa erinnert mich an den eingangs beschriebenen Moment der Überforderung. Wie kann man der Masse an Informationen, die innerhalb eines Schwarzmarktes oder des Online-Archivs im Umlauf sind überhaupt begegnen und nur ansatzweise gerecht werden? Wie geht man mit der permanenten Konfrontation mit verpassten Gesprächen, dem nur potenziell vorhandenen aber nicht angeeigneten Wissen um? Bei der Beantwortung dieser Frage rückt der Begriff des Nicht-Wissens ins Blickfeld.

Hannah Hurtzig sagt von sich selbst, sie beschäftige sich mit Wissen im Sinne einer professionellen Dilettantin. Die Gewissheit darüber, dass man bei der Aneignung alles zu einer bestimmten Thematik zur Verfügung stehenden Wissens nur scheitern kann, steht zu Beginn jeder inhaltlichen Auseinandersetzung und wird gleichzeitig als Methode erkennbar. Den ironischen Gegensatz zwischen der dem Anschein nach professionellen – fachmännischen, wohl durchdachten – Methodik der Enzyklopädie und der gleichzeitig dilettantischen Verfahrensweise bei der Aneignung von Wissen stellt sie als Grundsatz ihrer Arbeit aller inhaltlichen Beschäftigung voran.

Der Prozess der Recherche und der Auswahl der teilnehmenden Experten, Interview- und Gesprächspartner, der den einzelnen Veranstaltungen vorausgeht, ist gerade deswegen ein besonders langer und sorgfältiger und dauert mehrere Monate. Insofern ist die Auswahl des schlussendlich präsentierten Expertenpools keine chaotische wie es vielleicht nach außen hin erscheinen mag, sondern ein genau durchdachtes und durchaus inszeniertes Exzess-Szenario.[12]

Das Verpassen eines Gesprächs und die Enttäuschung darüber sowie das Verschwinden von Wissen ist zentraler Bestandteil der Reflektion über Archiv-Arbeit. Die Ironie, die sich dabei insbesondere aus der Reibungsfläche mit dem Begriff der Enzyklopädie ergibt, spiegelt sich bereits im Titel Schwarzmarkt für Nützliches Wissen und Nicht-Wissen.

Nützliches Nicht-Wissen?

Doch worauf zielt der Begriff des Nützlichen Nicht-Wissens genau? Hannah Hurtzig beschreibt Nicht-Wissen so:

Das vermeintlich verpönte Nicht-Wissen wird mit einem Augenzwinkern als nützlich angepriesen und durchzieht als Unterstellung den gesamten Veranstaltungsabend eines Schwarzmarkts. Schließlich weiß keiner der Besucher, ob das angebotene Gespräch tatsächlich gewinnbringend sein wird oder sie einem Hochstapler oder Fake-Experten auf den Leim gehen werden. Das hier gehandelte Wissen splittert sich in persönliche Meinungen, Glaubensbekenntnisse und individuelle Überzeugungen auf, also immer in personalisierte Formen von Wissen. Die Statements der Experten sind vor allem von deren Persönlichkeiten geprägt, von ihren spezifischen Biographien und Zugängen.[13]

Das in den Schwarzmärkten verhandelte Wissen könnte man in Anlehnung an Martin Mulsow auch als „prekäres Wissen“ bezeichnen. Mulsow beschreibt damit in der Einleitung seines Buches Prekäres Wissen. Eine andere Ideengeschichte der Frühen Neuzeit eine Form von Wissen, das vor allem ein abseitiges, nicht beachtetes, zensiertes und individuelles, nicht kanonisiertes Wissen sei, das zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte[14] nicht öffentlich zur Diskussion gestellt, sondern nur durch indirekte und versteckte Wege der Publikation festgehalten werden konnte.

Auf dieses undefinierte und flirrende Moment rekurriert die Formulierung des „Nützlichen Nicht-Wissens“ bei Hannah Hurtzig. Dabei geht es ihr gerade auch um das Wissen, das nicht populär, nicht allgemeingültig und nicht kanonfähig ist. In dieser Auffassung von Nicht-Wissen spiegelt sich eine anti-akademische und anti-institutionelle Haltung, die daran erinnert was Michel Foucault 1976 unter „unterworfenem Wissen“ beschreibt:

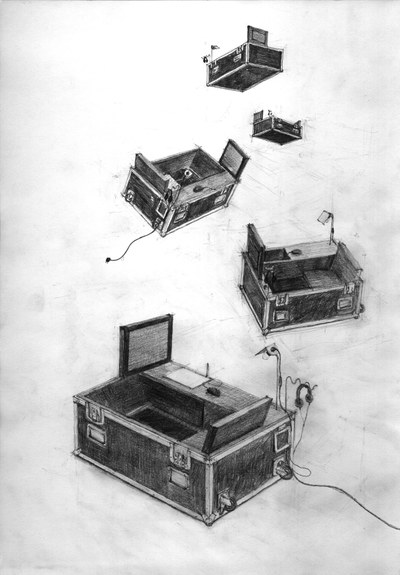

Fliegende Koffer. The Flight Case Archive.

© Zeichnung: Florian Stirnemann - raumlaborberlin

Flirren, Gemurmel und Rauschen. Der Ort des Archivs.

Die Auseinandersetzungen darüber was Wissen und Nicht-Wissen ausmacht, sind vielfältig und könnten noch weiter ausgeführt werden. Hannah Hurtzig sagt von sich selbst sie bediene sich genauso viel von Nicht-Wissen wie von Wissen. Die Frage nach der Glaubwürdigkeit und nach der tatsächlichen, überprüfbaren Existenz eines bestimmten Wissensschatzes rückt dabei in den Hintergrund und wird vom Vorgang des faktischen „Darüber Redens“ überlagert. Es ergibt sich eine Art schwebender Gesprächszustand, ein Flirren, Gemurmel oder Rauschen als Produktionszustand von Wissen. Es geht weniger um die Proklamation von Wahrheiten oder darum, ob Fakten wahr oder falsch sind, sondern viel mehr um den Moment der Generierung und Aneignung von Wissen in der Auseinandersetzung.

Dieser im Grunde immer nur unscharf zu lokalisierende Zustand stellt auch die Frage nach dem Ort des Archivs und nach dessen faktischer Anwesenheit, räumlichen Konzeption und Funktionsprinzipien immer wieder neu.

Befragt nach ihren Vorbildern bezieht sich Hannah Hurtzig neben dem Roman Bouvard et Pécuchet von Gustave Flaubert, dem Mundarium nach Paul Otlet unter anderem auf den 2000 verstorbenen österreichischem Künstler Hiob Skur und eine von ihm konzipierte, aber nie realisierte Installation mit dem Titel Schwarzarbeit, die den Moment der Wissensgeneration in einen absurden choreografischen Ablauf bringt. Das Projekt sollte circa zwölf Performer in einen fiktiven Arbeitsablauf an einer Maschinerie integrieren, in der sie bestimmte Tätigkeiten ausführen und dabei Geschichten zum Thema Arbeit in endlos wiederkehrenden Loops erzählen. Die Überlagerung und Kreuzung von bestimmten Satzkonstruktionen und Themenketten sollte schließlich in ein chorisches Aufbrechen der parallelgeschalteten Prozesse münden. Das Projekt ist nie zur Aufführung gekommen, interessant daran ist aber die choreografierte Idee von Wissensproduktion und von einem Archiv, das sich im Moment des physischen Tuns und der Bewegung immer wieder neu generiert. [Schuller 2009: 228]

Beweglicher = öffentlicher Zugang

Beweglicher Zugang bedeutet im Zusammenhang mit den Archiv-Einheiten der MOBILEN AKADEMIE vor allem öffentlicher Zugang wie man am Beispiel des Flight-Case-Archives gut sehen kann. Hier sitzt der Suchende im öffentlichen Raum in einer aufklappbaren Kiste und wird als solcher exponiert sichtbar. Das Flight-Case-Archive stellt den Fragenden oder nach Wissen Suchenden, in seiner eigentümlichen Sitzhaltung immer auch irgendwie ulkig aussehenden, Archivnutzer öffentlich aus. Ähnlich der akustischen Distanz im Online-Archiv des Schwarzmarkts wird hier über die Blickachsen, die sich durch das soziale Umfeld öffentlicher Räume ergeben, eine Beobachtung zweiten Grades etabliert.[15] Die MOBILE AKADEMIE präsentiert ihre Archiv-Einheiten in Wartehallen, öffentlichen Büroräumen, Theaterfoyers, Universitäten und Bibliotheken. Sie markiert den Ort des Archivs damit als einen öffentlich zugänglichen Raum und als einen, der durch das soziale Umfeld in denen es auftaucht, durchdrungen und inszeniert wird.

Paul Valéry beschreibt das Museum im Überdruss der sommerlichen Hitze als „Ort des Nicht-Zusammenhängenden“[16]. Im Rückgriff darauf bezeichnet Gottfried Korff die Stärke des Museums nicht nur im Deponieren sondern vor allem auch im Exponieren, in der Inszenierung der Exponate einer Ausstellung und im Füllen der Verbindungen zwischen den einzelnen Exponaten. Museum, Theater und Archiv tauchen dabei als gleichwertige Orte der Erinnerungskultur auf:

Gottfried Korff zieht hier Parallelen zwischen der Repräsentationsfunktion im Theater und den Inszenierungsstrategien in der Museumspraxis, die sich auf die Projekte der MOBILEN AKADEMIE übertragen lassen. Die mobilen Archiv-Installationen werden in Theaterfoyers und an öffentlichen Orten wie dem Van Abbemuseum ausgestellt. Formate wie der Schwarzmarkt für nützliches Wissen und Nicht-Wissen oder der Kongress der Untoten werden in Bühnen- und Zuschauerräumen im HAU oder auf Kampnagel präsentiert. Das Theater wird dabei vor allem als öffentlicher Ort der gesellschaftlichen Repräsentation, des Verhandelns und Debattierens, als Ort der Meinungsbildung und politischen Auseinandersetzung verstanden. Der Moment der Wissensvermittlung wird so von vornherein als Teil einer großen Inszenierung, eines Repräsentationsmechanismus gerahmt. Das Moment des Wissenstransfers und der Wissensspeicherung im Archiv wird öffentlich zur Schau gestellt, der Suchende selbst zum Exponat.

Aneignen, Erkennen und Erlernen von Wissen gehören ebenso zum Moment des Wissenstransfers wie das Vergessen, Verpassen und Verlieren von Wissen. Die Unübersichtlichkeit und Masse des angebotenen Archivwissens ist konstitutives und inszeniertes Moment. Sie macht eine eindeutige Lesbarkeit und Zuschreibung von Bedeutung nur über den individuellen, beweglichen Zugang des Suchenden möglich. In Anlehnung an den Begriff des Nicht-Wissens könnte man den Ort des Archivs zugleich als einen Nicht-Ort beschreiben, der nur im persönlichen Zugriff des Suchenden überhaupt existent ist.

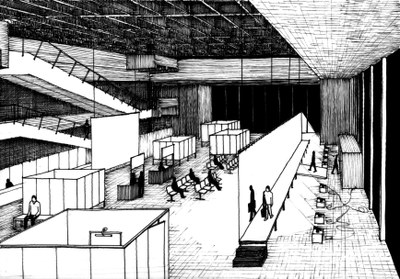

The Waiting Hall. Scenes of Modernity. Taipei Biennial 2012, September 2012.

© Zeichnung: Florian Stirnemann

Juliane Männel

Von 2003 bis 2007 studierte Juliane Männel (geb. 1984, Leipzig) an der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ in Leipzig Dramaturgie. 2008 realisierte sie am HAU Berlin das Theaterfestival „100° Berlin“ und assistierte im Anschluss u.a. bei Hans-Werner Kroesinger („History Tilt“; „Beirut Report“), Hannah Hurtzig („Schwarzmarkt für Nützliches Wissen und Nicht-Wissen“) und Chris Kondek („Loan Shark“). Als freie Produktionsleiterin und Dramaturgin arbeitet sie regelmäßig mit Rimini Protokoll (u.a. für „Radio Muezzin“ und „Bodenprobe Kasachstan“) und Dominic Huber („Hotel Savoy“ und „Warten auf die Barbaren“).

Literatur