Nyota Inyoka, Biographie, Archiv.

Zum Forschungsprojekt „Border-Dancing Across Time“

Franz Anton Cramer (Berlin/Hamburg)

"And nothing starts in the Archive, nothing, ever at all,

though things certainly end up there."

[Carolyn Steedman, Dust]

Einleitung

Die Tänzerin, Choreographin, Autorin und Pädagogin Nyota Inyoka steht im Zentrum eines Forschungsprojekts, das vom österreichischen Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) seit Juni 2019 über den Zeitraum von drei Jahren gefördert wird.[1] Eine der drei Forschungsfragen des Vorhabens[2] bezieht sich auf den eher klassisch grundierten Bereich der Biographieforschung. Nyota Inyoka, geboren 1896 und gestorben 1971, erweist sich jedoch als komplexer Fall einer Lebensgeschichte, die zwischen Faktizität, Invention, Legendenbildung und Selbstbestimmung aufgespannt ist und eine, zumindest für das Forschungsteam, neue Form der Rekonstruktion gelebten Lebens notwendig macht. Dieser biographische Ansatz erfordert auch einen neuen Blick auf die Archive als Fundstelle relevanter Fakten und Ort der Validierung oder Falsifizierung von Hypothesen und Vermutungen.

Kennzeichnend für Nyota Inyokas Biographie scheint nämlich, dass sie selbst gleichsam hypothetisch gelebt und viele Angaben zu ihrer Person, namentlich zu ihrer Herkunft und Abstammung, nie offengelegt hat. Nach dem ersten Forschungsjahr zeichnet sich der Befund ab, dass Inyoka in spezifischer Weise mit kulturell habitualisierten Chiffren gearbeitet, mit ihnen sozusagen gespielt, jedenfalls aber sich ihrer bedient hat, um ihre Erscheinung nicht nur in der medialen und mondänen Öffentlichkeit, sondern auch im eher privaten Bereich zu gestalten; man könnte prägnanter sagen: zu kontrollieren.

Die eigentümliche Modernität ihres Lebensstils manifestiert sich im transkontinentalen Netz ihrer Erfahrungsbezüge und Subjektivierungserlebnisse, wie sie die Archivrecherchen belegen konnten – insbesondere in den Jahren bis ca. 1960. Der vorliegende Beitrag bündelt erste biographische Dimensionierungen und versucht, auf dem Wege einer Betrachtung der Archivprozesse deren Dynamik zu beleuchten.

Abb. 1: Grabstelle von Nyota Inyoka auf dem Friedhof Père-Lachaise zu Paris.

Aufnahme November 2019. Photo privat

1) Zur Ausgangslage: Nyota Inyoka im Kanon der Tanzgeschichte

Nyota Inyoka hat im herkömmlichen Kanon der Tanzgeschichte kaum einen Platz gefunden. Die wenigen Erwähnungen sind unpräzise, summarisch und, wie wir im Laufe der Forschung feststellen mussten, ohne jede Quellenkritik ungeprüft weitergetragen worden [Golovlev 2019; Jahn 2016; Légeret-Manochhaya 2014; Suquet 2012; Décoret 1998; Robinson 1997/1990]. Der Künstlerin, ihrem Werk und ihrem Lebenslauf widmete man offenbar wenig historiographische Aufmerksamkeit.

Inyoka nannte sich selbst "danseuse hindoue", also indische Tänzerin, oder genauer gesagt Hindu-Tänzerin.[3] Damit stellte sie sich in den Kontext des so genannten Exotischen, der vor dem zweiten Weltkrieg eine breite und aufmerksame Rezeption erlebte [vgl. etwa Décoret 1998; Cohen 2011; Coutelet 2014], nach 1950 aber kaum mehr beachtet wurde. Die Gründe für diesen Wandel in der künstlerischen Rezeption (vermeintlicher) außereuropäischer Tanzformen, so hybrid diese auch gewesen sein mögen[4] und damit auch die Vernachlässigung von Kunstschaffenden aus diesem Bereich genauer zu verstehen, ist Teil des Forschungsvorhabens. Sicherlich sind aber die Umbrüche im kolonialen Machtgefüge ein entscheidender Faktor. Die Unabhängigkeit zuerst Indiens vom britischen Empire 1947, später dann der Kollaps der französischen, belgischen, britischen und auch niederländischen Kolonialmacht auf dem afrikanischen Kontinent seit den späten 1950er Jahren sowie etwa ein Jahrzehnt zuvor im asiatischen Raum prägen die späten Jahre von Nyota Inyokas künstlerischer Entwicklung. Der Schwerpunkt ihres Schaffens richtete sich in der Nachkriegszeit zunehmend auf spirituelle und universalistische Themen, welche, so die These, die stets behauptete geographische und kulturelle Lokalisierbarkeit ihrer Tanzformen gleichsam diskursiv zu überwinden suchten.

Ihr umfangreiches und mehr als vier Jahrzehnte umspannendes Oeuvre ist in seiner Komplexität bislang nicht umfassend untersucht und gewürdigt worden.[5] Das ist umso erstaunlicher, als die Künstlerin selbst in vielfacher Hinsicht präsent war und an ihrem Lebensmittelpunkt Paris gesellschaftlich erfolgreich genannt werden kann.[6] Sie wohnte in einem mondänen Apartmenthaus im Stil des Art Déco am westlichen Stadtrand von Paris, dem vornehmen 16. Arrondissement. Die Liste ihrer Korrespondenzpartner, soweit sie dem Forschungsteam bekannt geworden ist, enthält illustre Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Lebensbereichen, vor allem aber Kulturbranche, Hochadel und Gelehrtenwelt.[7] Doch zu ihrem Tod im Jahr 1971 meldeten zwar sechs Tageszeitungen in knapper Form das Ereignis[8]. Allerdings erschien der einzige uns bekannte, ausführliche Nachruf [Jacquinot 1971] in einer wenig verbreiteten Kunstzeitschrift auf Initiative der Hinterbliebenen[9]. Es scheint, als habe der Prozess des Vergessens bereits in den 1960er Jahren begonnen.[10]

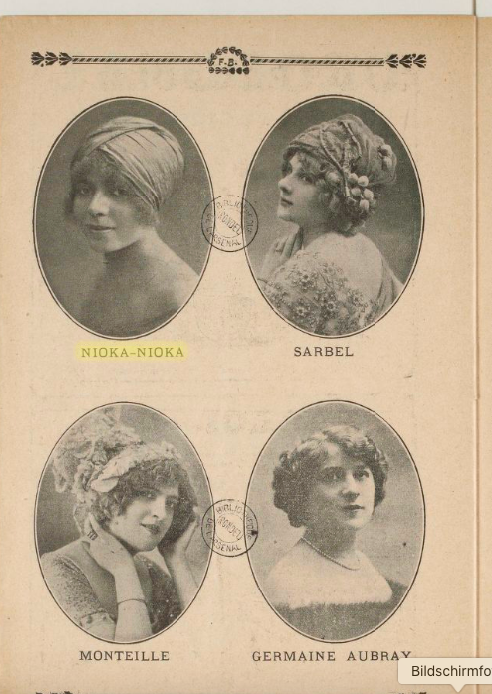

Abb. 2: Portraitphoto Nyota Inyoka aus einem Programmheft zu Revue féerique

der Folies Bergère, 1917. Aufnahme anonym

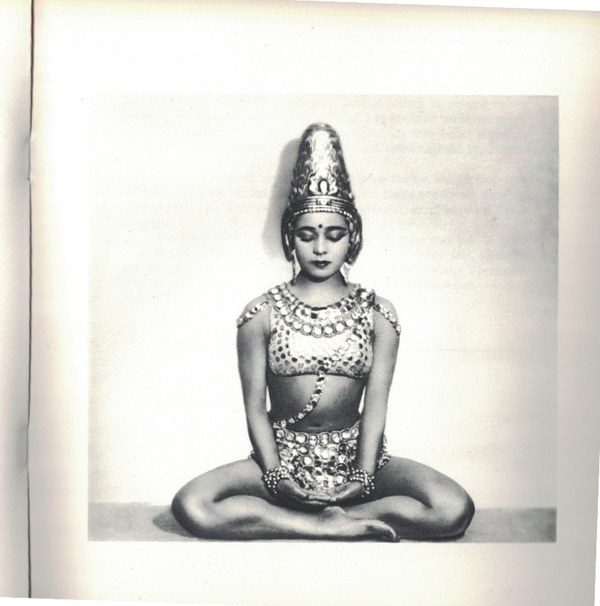

Abb. 3: Nyota Inyoka in ihrem Repertoirestück Vishnu Rama, 1921;

aus dem Band Nyota Inyoka von Loulou Roudanez, 1947.

2) Nyota Inyoka: Archivprozesse

Das Anliegen, Nyota Inyokas Lebenslauf besser zu verstehen, hat uns zu einer ganzen Reihe von Archiven, Sammlungen, Datenbanken, Druckschriften, materiellen Zeugnissen und Zeitzeug’innen geführt. Das Material ist noch lange nicht abschließend ausgewertet, und die Recherche geht weiter. Der historiographische Prozess ist unabgeschlossen und wird es in absehbarer Zukunft auch bleiben. Viele Details sind einstweilen unklar und stiften dazu an, Vermutungen anzustellen, was wiederum zu neuen Fragen, neuen Quellen und neuen Fundorten führt.

Wir haben es nicht nur im eigenen Team und dessen unterschiedlichen Perspektiven auf die zugänglichen Archivbestände offenkundig mit Varianzen und Konkordanzen zu tun. Sondern der Aspekt des Archivs als Akteur, als Entität, welche nicht einfach so verfügbar ist, sondern mit eigenen Gesetzen, Regulierungen und Geschichten, als Atmosphäre auch, die Erkenntnisprozesse befördert, verlangsamt oder verändert, wird in der sozialhistorischen Forschung zunehmend beachtet; er prägt auch das Projekt „Border-Dancing“. Carolyn Steedman bemerkt bereits 2001:

Unter Berufung unter anderen auf Steedman stellen fünfzehn Jahre später die Autorinnen des Bandes The Archive Project ganz ähnliche Fragen an das „archive-as-subject“ und die involvierten „archival sensibilities“ auf Seiten der Forschenden [Stanley 2017: 66]. Auch geht es um die veränderlichen konzeptionellen Herangehensweisen:

In diesem Sinne ist historische Forschung in hohem Maße auf das Zusammentragen eines spezifischen Corpus angewiesen. Dies Aufspüren von Quellen gehört einerseits zum Handwerk der Geschichtsschreibung, zumal der Biographieforschung, elementar hinzu. Andererseits ist die Quellenlage eben auch maßgeblich determiniert nicht nur durch die heuristischen Interessen und das investigative Geschick der Forschenden, sondern die Überlieferungsbedingungen und die Genese der jeweiligen Sammlungen. Nicholas Dirks spricht deshalb von der „Biographie des Archivs“ [Dirks 1993], ja sogar von dessen „Autobiographie“ [Dirks 2015], und Antoinette Burton behandelt diesen Aspekt der Subjektivierung bzw. auch der Agency des Archivs als „Archive Stories“ [Burton 2005; vgl. auch Enfield und Kockelman 2017].

2a) Quellenlage: Nachlass und Selbstarchivierung

Im Fall von Nyota Inyoka können wir aus drei Bereichen schöpfen: dem Nachlass, wie er in der französischen Nationalbibliothek verwahrt wird; darin enthalten das von Inyoka selbst angelegte Archiv, hier verstanden als Gesamtheit ihrer Schriften und Aufzeichnungen sowie Bildmaterialien im Sinne des „fonds d’archives“ [Sebillotte 2015]; und schließlich den Beständen in anderen Sammlungen und Archiven.

Der Nachlass enthält umfangreiche Konvolute der Selbstarchivierung ihrer beruflichen Tätigkeit, etwa Pressedossiers, Programmzettel, geschäftliche Korrespondenz etc. Er enthält aber vor allem eine überraschende Fülle an künstlerischen und publizistischen Projekten, die nie oder nur in sehr beschränktem Maße ihren Weg an die Öffentlichkeit fanden.[11] Dieser Nachlass gelangte dreizehn Jahre nach Nyota Inyokas Tod in die Obhut der französischen Nationalbibliothek und wird heute unter der Signatur COL 119 an der Abteilung Darstellende Kunst betreut.

So reich aber die Repositur ist, so unsicher ist derzeit, wie vollständig die Unterlagen sind bzw. wodurch Fehlstellen und Lücken begründet sein könnten. So wissen wir nicht, ob zum Beispiel ein Buchbestand zum Nachlass gehörte.[12] Auch finden sich im Bestand keinerlei amtliche Unterlagen oder etwa Personaldokumente. Andererseits können wir aus Tagebüchern und sehr privaten Aufzeichnungen und Notizen vieles entnehmen, was mit Sicherheit nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war. Hätte Inyoka bereits zu Lebzeiten darauf geachtet hat, was überhaupt überliefert werden sollte, wären diese Dokumente vermutlich nicht im Bestand gewesen. Ihr Nachlass wirft insofern auch ein Licht auf den Prozess der Selbstarchivierung. So bleiben gerade am Schnittpunkt von dokumentarischer Überlieferung und subjektiven Selektionsprozessen entscheidende Fragen nach dem ursprünglichen Umfang und den Motivationen unbeantwortet.

2b) Quellenlage: Fremdarchivierung

Nyota Inyoka war seit dem Beginn ihrer Karriere bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges eine vielbeachtete Künstlerin. Davon zeugen eine große Zahl von Personen- und Bilddokumentationen in zeitgenössischen Sammlungsinstitutionen sowie die große Zahl an Presseveröffentlichungen, die über Inyoka, ihre Aufführungen und auch ihr Leben erschienen sind. Die Meldungen, Rezensionen, Reportagen und Porträts können heute einerseits über digitale Repositorien abgerufen werden. Sie sind andererseits in den bedeutenden Beständen gesammelt, die etwa seit 1931 die Archives Internationales de la Danse angelegt haben.[13] Doch auch der so genannte Fonds Rondel, gleichsam die Keimzelle der heutigen Abteilung Darstellende Kunst der französischen Nationalbibliothek, enthält gleich vier umfangreiche Konvolute zu Nyota Inyoka, die so genannten „recueils factices“[14]. Dafür wurden Presseausschnitte, Photos und Programmzettel bzw. Ankündigungen für Veranstaltungen sowie Bildmaterial chronologisch in Sammelalben eingeklebt oder in Heftern abgelegt. Der Fonds Rondel gibt auch Querverweise auf andere Sammeleinheiten, in denen die Künstlerin auftaucht. Meist sind dies künstlerische Produktionen, in denen Inyoka mitwirkte, wie etwa im Dossier „Guillot de Saix“, dessen Indochina-Idyll Mademoiselle Libellule 1932 in Cannes uraufgeführt wurde und ein Jahr später unter der Leitung von Nyota Inyoka in Paris neu inszeniert wurde. Inyoka erscheint aber auch in anderen Bestandsgruppen, etwa bei Géo Sandry[15] oder dem Theaterregisseur Gaston Baty sowie unter den Ortsangaben „Pré-Catelan“ (eines der Theater, die Paul Poiret anfangs der 1920er Jahre bespielte) und Théâtre du Montparnasse.

Da Inyoka mit zahlreichen Kulturschaffenden ihrer Zeit in regem Austausch stand, finden sich Briefe von ihr in verschiedenen anderen Personen-Beständen und (Teil-) Nachlässen, so des Vereins Art et Action (Louise Lara, Édouard Autant) oder in den Nachlässen Gustave Fréjaville sowie Joséphin Pelladin.

Doch ist Nyota Inyoka nicht nur in französischen Archiven und Sammlungen vertreten, und zwar in bedeutendem Umfang (was auf ihre breite Rezeption in ihrer Zeit rückschließen lässt, die mit ihrem Verschwinden aus der öffentlichen Wahrnehmung seit ca. Mitte der 1950er Jahre kontrastiert). Es finden sich Dokumente zu und von ihr auch in der New York Public Library – Performing Arts Division und im Getty Center Los Angeles. Die Quellenrecherche ist noch nicht abgeschlossen und wird sowohl in französischen wie auch internationalen LAMs[16] weitergeführt werden müssen. In der Zusammenschau wird aber schon jetzt deutlich, dass Rang, Ansehen und Würdigung der Künstlerin sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nahezu in ihr Gegenteil verkehrt haben.[17] Die Gründe hierfür nachzuvollziehen ist eines der Hauptanliegen des Forschungsprojektes.

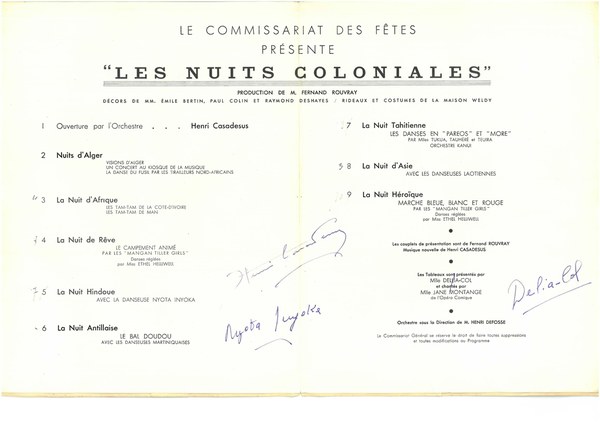

Abb. 4: Programmzettel zu den Nuits coloniales im Rahmen der

Exposition coloniale internationale 1931 in Paris, mit Autogrammen von

Nyota Inyoka, Henri Casadesus und Mademoiselle Celia-Col. Privat

3) Archiv ist nicht gleich Archiv

Diese biographischen Recherchen legen offen, wie unzureichend die bisherigen, werkästhetisch dominierten Methoden der Tanzgeschichtsschreibung sind im Fall einer Künstlerin, die ganz spezifische, widerständige und selbstbestimmte Verfahren der Biographie-Bildung eingesetzt hat. Sie weisen deutlich darauf hin, dass die Lebenszeugnisse in einem größeren Zusammenhang gelesen werden müssen. Ein Verständnis ihres künstlerischen und intellektuellen Oeuvres ist aus der Perspektive von Tanz, Choreographie und Aufführungspraxis allein nicht zu gewinnen.

Wenn die Hypothese tragfähig ist, dass Archivisches und Biographisches sich bei Nyota Inyoka in spezifischer Weise diesseits des künstlerischen Werks verschränken, wäre zu untersuchen, welcher Archiv-Begriff bzw. welche Konzeption von Archiv überhaupt zugrunde gelegt sein sollen. Jedenfalls stehen die Paradigmen des In-Sich-Abgeschlossenen auf der einen Seite, der beständigen Neukonfigurierung auf der anderen Seite nebeneinander, ohne sich notwendig methodisch auszuschließen. Wenn im Folgenden erste Überlegungen angestellt werden, die „das Biographische“ als „Archivisches“ fassen und methodisch verknüpfen, soll die Biographieforschung in diesem spezifischen Fall sich selbst einer Dynamik nähern, die der Unabgeschlossenheit des Archivs als materiellem Wissens- und hermeneutischem Kulturraum entsprechen.

Das Archiv als Werkzeug historiographischer Arbeit verstanden gilt als mehr oder weniger neutraler Ort, an den sich begibt, wer auf der Suche nach Spuren, Quellen und Zeugnissen ist. In dieser Hinsicht war das Projekt Border-Dancing bislang höchst erfolgreich und hat das dynamische Zusammenspiel von Quellen unterschiedlicher Provenienz beherzigt, wonach der Mangel an Information durch Zusammentragen von Dokumenten – auch durch Zufälle und Kontingenzen des Suchens bzw. eben bewirkt durch die Agency des Archivs – immer weiter reduziert wird.[18]

Es gibt jedoch auch einen weniger positivistischen Blick, den bereits im Jahr 2001 Carolyn Steedman in Auseinandersetzung mit dem kanonischen, gleichsam abstrakten Archivbegriff bei Derrida vorschlägt. Ihre Lektüre von Jacques Derridas mythisierter Schrift Archive Fever[19] führt sie zu aufschlussreichen Differenzierungen. Erstens gehe es Derrida nämlich zwar um die Frage nach den Anfängen, den „moments of inception“ und der Suche nach „the beginning of things“ [Steedman 2001: 3], also darum, „to find and possess all kinds of beginnings“ [Steedman 2001: 5] sowie den Zusammenhang zwischen „speech and writing“ [Steedman 2001: 6] als eine spezifische Kollusion der Geschichte bzw. ihrer Aufzeichnung und Verfertigung.

Zweitens aber untersucht sie die konkrete Topologie des Archivs, dessen Örtlichkeit und Materialität – Punkte, die in Archivdiskussionen in der Regel völlig wegfallen: „Commentators have found remarkably little to say about record offices, libraries and repositories, and have been brought face to face with the ordinariness, the unremarkable nature of archives“. [Steedman 2001: 9] Die sind aber immer irgendwo untergebracht: in Häusern, Räumen, Gebäuden, Kisten und Kasten. Es ist die „location of the Archive“, dessen materielle Konstituiertheit. Gleichwohl bleibe das Konkrete des Archivs, also im eigentlichen Sinne seine Praxis, in Archive Fever letztlich außen vor.

Doch das Archiv als Ressource historischer Forschung oder jedenfalls von Forschung zu Ereignissen und Personen der Geschichte ist eben gerade nicht eine abstrakte Wirkstätte meist männlich imaginierter Mächte, sondern ein ebenso organisches wie atmosphärisches Ensemble, in das die Forschenden sich einfügen müssen. Mehr noch als die archivtheoretischen Überlegungen des geisteswissenschaftlichen Archival Turn der vergangenen 30 Jahre sind es vielmehr die performativen Aspekte des Archivs, mit denen sich die Forschungspraxis zu befassen hat.

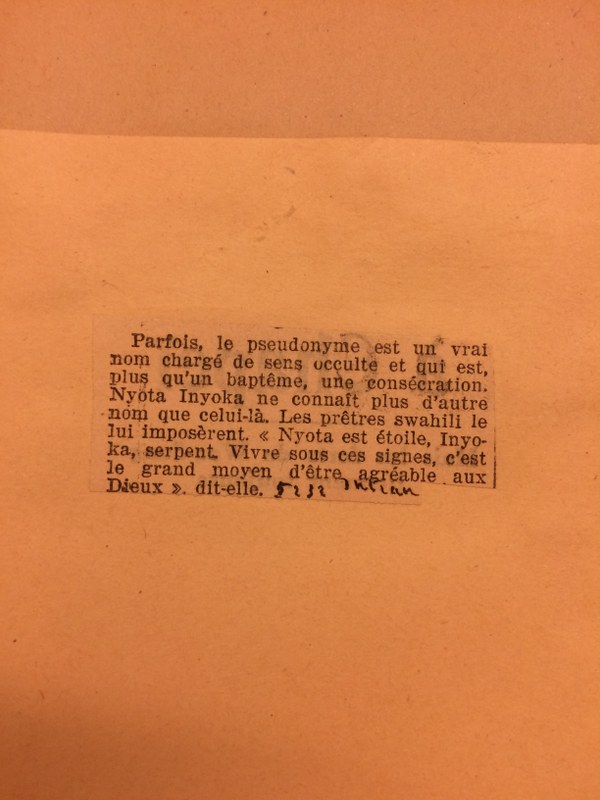

Abb. 5: Zeitungsnotiz aus L’Intransigeant, 5. Februar 1932: „Manchmal ist das Pseudonym ein echter Name mit verborgener Bedeutung, der mehr ist als eine bloße Benennung, sondern eine Weihung: Nyota Inyoka kennt keinen anderen Namen mehr als gerade diesen. Suaheli-Priester haben ihn ihr verliehen. ‚›Nyota‹ heißt Stern und ›Inyoka‹ Schlange. Unter diesen Zeichen zu leben ist das große Mittel, den Göttern gefällig zu sein‘, sagt sie.“

4) Nyota Inyokas Biographie als Fallstudie einer neuen Archivik

Bei Derrida und seinen Adepten sind es immer nur Archonten, also das Patriziat der attischen Gesellschaft, die das Archiv und seine Aussagekraft kontrollieren. Es ist ein patriarchaler Begriff von Archiv und archivischer Praxis, der zudem, darauf verweist Steedman mehrfach, aus einer Gesellschaft entlehnt wird, in welcher der weitaus größte Teil der Bevölkerung – Sklaven und Frauen, nicht notwendig in dieser Reihenfolge – von Archivierbarkeit und Archivwürdigkeit in welcher Form auch immer ausgeschlossen waren [vgl. Steedman 2001: 38-41]. Demgegenüber sind die modernen Archive, wie sie aus dem 19. Jahrhundert als nationale Wissensprojekte und politische Rückversicherungsrepositorien in Europa eingerichtet worden sind, offener, einsichtiger und besser lokalisierbar.

Die generalisierenden Archiv-Schriften übergehen die Besonderheiten und die konkreten Machtstrukturen oder besser gesagt: die konkreten Überlieferungszusammenhänge. Sie betreffen die Entstehung von Quellen und deren Aufbewahrung und Zugänglichkeit. Genau hier aber kommen die zeithistorischen und sozialen Umstände ins Spiel, welche in der Großen Archiv-Erzählung gern fortgelassen werden.[20]

Unter diesem Blickwinkel manifestiert sich Nyotas Lebenslauf in mehrfacher Weise: durch ihre eigenen schriftlichen Quellen; durch ihren professionellen Rang, der sich in Sammlungen anderer niederschlägt; durch die Lücken in der Überlieferung, deren Umfang und deren Motive wir nicht oder nur unzureichend kennen. Das archivische Prinzip manifestiert sich aber in spezifischer Weise auch in ihrer Lebensführung und in ihrer Selbst-Sicht, in der Art und Weise, wie sie arbeitet, denkt, erklärt und generiert.

Allerdings verweigert sie sich auch den klassischen biographischen Dispositiven, indem sie Visionen aufruft, Gesichte, Inspirationen von Sternen und kosmischen Mächten, die ihr die entscheidenden Entwicklungsstufen ihrer weltlichen Existenz eröffnet und aufgewiesen haben.[21] Sie unterläuft damit in gewisser Hinsicht die eigene Auktorialität, die sie anderswo immer wieder behauptet und verteidigt.[22]

Das Archontische, also das (männliche) Prinzip der Gründung und auch der Verfügung über Welt, Ideen und Erinnerungen trifft auf sie gar nicht zu: Sie sagt, dass es nicht ›ihre‹ Ideen waren, sie gibt ihrer standesamtlichen Identität durch beharrliches Schweigen keinen Raum (oder zu viel Raum für diesbezügliche Spekulationen anderer, die Forschenden eingeschlossen), sie ›gehört niemandem‹ und hat zwar einen beschreibbaren topologischen Lebensweg, nicht aber einen Ursprung. Ihre Ursprünge denkt sie sich möglicherweise aus – wir wissen es nicht genau –, aber in jedem Fall hat sie, man möchte sagen: auf elegante Weise, die Ur-Macht des Archivs umgangen, auch wenn wir weiterhin dort nach ihrem Namen, ihrem Vater, ihren Besitzverhältnissen suchen. Vielleicht sollte nicht vergessen werden, dass es die Nichte war, die Inyokas nachgelassene Unterlagen erst zum Archivgut machte, und es waren die nachfolgenden Forscher'innen, die das Archivgut zum historischen Tatbestand erhoben haben.

Nyota ›schafft‹ im engeren Sinne kein ›Archiv‹. Trotzdem hat sie große Verfügungsmacht über die Dokumente, aus denen wir ihr Leben lesen bzw. nachvollziehen. "The search for the historian's nostalgia for origins and original referents cannot be performed“, schreibt Steedman, „because there is actually nothing there: […] only silence, the space shaped by what once was; and now is no more." [Steedman 2001: 154] Denn wir haben es zuallererst mit einer Ablage zu tun, nicht mit einem traditionellen, sozusagen juridischen Autoritätsbegehren auf seiten der Bestandsbildnerin.

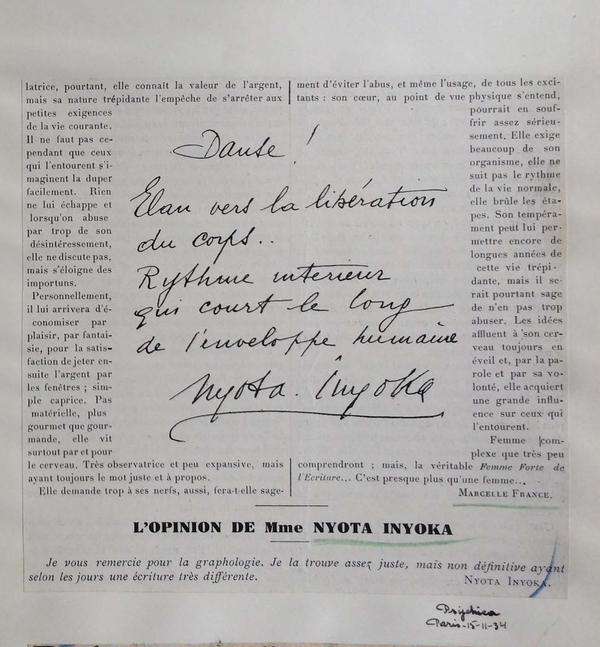

Abb. 6: Ausschnitt eines Artikels in der Zeitschrift Psychica, 15. November 1934, mit der faksimilierten Niederschrift eines Textes von Nyota Inyoka: „Tanz! Elan zur Befreiung des Körpers … / Rhythmus im Inneren, der an der menschlichen Hülle entlangströmt. Nyota Inyoka“.

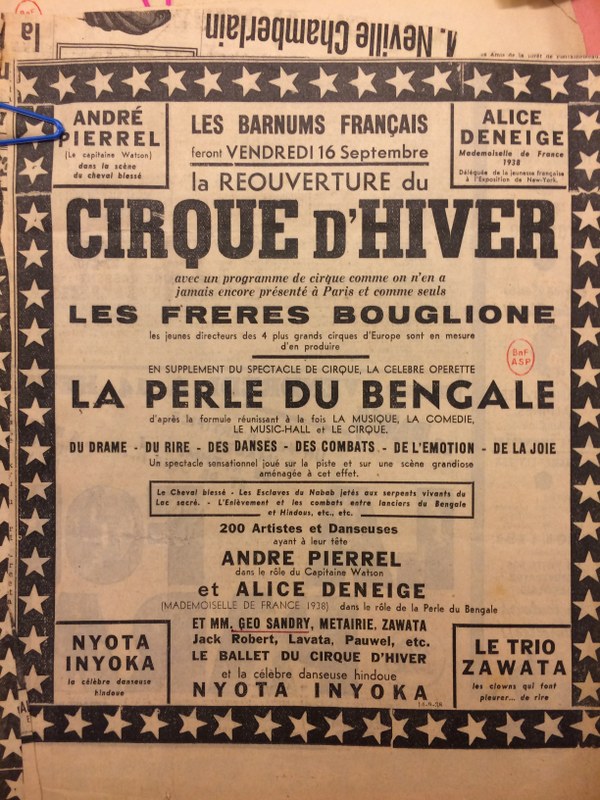

Abb. 7: Werbezettel zu der Produktion La Perle du Bengale im Cirque d’Hiver, 1935

5) Ein komplexes Oeuvre

Inyokas Leben ist von Fragen der Ethnizität und rassistischen Zuschreibungen gekennzeichnet[23], von rätselhaften familiären Verflechtungen[24], transnationaler Lebensweise, Spiritualität, gesellschaftlichem Aufstieg und einer, wie uns derzeit scheint, geschickten Selbstpositionierung innerhalb von zunehmend fluiden gesellschaftlichen und diskursiven Dynamiken. Aus den bisher ausgewerteten Dokumenten verschiedenster Art entsteht ein schillerndes Bild von Nyota Inyokas künstlerischem Oeuvre. Es zeichnet sich durch eine große Varianz der szenischen Formen, der unterschiedlichen Grade von Autorinnenschaft und auch der Medien ab, in denen ihre künstlerische Position sichtbar wird bzw. die einen Referenzrahmen dafür bilden.

Gemeinhin ist bislang einhellig berichtet worden, Inyokas Debüt sei in üppigen Ausstattungsrevuen im Théâtre de l’Oasis unter der Leitung des Modeschöpfers Paul Poiret erfolgt, und zwar in den Jahren 1921 bis 1923 [Robinson 1997; Suquet 2012]. Tatsächlich aber trat die Künstlerin – damals noch unter dem Namen Nioka-Nioka – bereits 1917 in den Folies Bergère auf, angekündigt als „Perle d’Asie“ im Rahmen der Revue féerique in 26 Bildern und mit „200 personnes en scène“, darunter die Tiller Girls[25]. Aus diesem Kontext stammen die frühesten Porträtphotos, die wir bislang haben ermitteln können.

Es folgte, noch vor den Produktionen mit Paul Poiret in den Theatern de l’Oasis bzw. du Pré-Catelan, in der Spielzeit 1920/21 Inyokas Auftritt in dem musiktheatralischen Bühnenwerk L’Atlantide – als ägyptische Tänzerin. Diese Inszenierung bearbeitete den gleichnamigen, 1919 erschienen Erfolgsroman des anerkannten Schriftstellers Pierre Benoit [Benoit 1919] für die Bühne. Im selben Jahr kam auch ein Stummfilm[26] zum selben Sujet in die Kinos. Bezeichnend an diesem aufsehenerregenden Werk und auch den Adaptionen für Bühne und Film[27] ist die eigentümliche koloniale Phantasie, wie sie darin zum Ausdruck kommt. Neben der männlichen Angstvision eines matriarchal regierten, archaischen Reiches verarbeitet der Stoff gleichsam in Vorwegnahme der historischen Entwicklungen auch das Scheitern des kolonialen Projekts, verfallen doch die Offiziere der französischen Armee den Reizen der Königin Antinea, deren Herrschaftsgebiet inmitten des Hoggar-Gebirges im Herzen der französischen Kernprovinz in Nordafrika, nämlich Algerien, auf das sagenhafte Atlantis zurückgeht. Der Roman setzt diese Tuareg-Dynastie gleichermaßen in Beziehung zur letzten ägyptischen Königin Kleopatra wie zum Vermächtnis Karthagos, dessen blühende Kultur im 3. Punischen Krieg 149 bis 146 vor Christus von der römischen Kolonialmacht vernichtet worden war.[28] Damit thematisiert das Werk – wenn auch nur implizit – die Unterwerfung von Territorien auf dem afrikanischen Kontinent durch europäische Mächte als historisches Kontinuum.[29] Das Stück ruft damit einen geographischen, kulturellen und politischen Kontext auf, der im Leben von Nyota Inyoka eine bedeutende Rolle gespielt hat.

1931 nämlich fand in Paris die Internationale Kolonialausstellung statt, die den Beginn jenes Prozesses markiert, der die Kolonien nicht mehr als bloße Ressource des Mutterlandes betrachtet, sondern das Modell eines erweiterten Frankreich als „La plus Grande France“[30] im Sinne eines „Fortschrittskolonialismus“ [Kuster 2017: 168] entwickelt. Für Nyota Inyoka war dieses Jahr entscheidend, weil sie von Marschall Hubert Lyautey, dem Generalkommissar für die Ausstellung, gebeten worden war, am Bühnenprogramm der Ausstellung mitzuwirken und insbesondere eine Galaveranstaltung zu Indien zu gestalten. Der Hintergrund dafür war, dass Großbritannien seine Teilnahme an der Ausstellung abgelehnt hatte und nunmehr Indien als hauptsächlich britische Kolonie unterrepräsentiert war. Weil aber Inyoka sich mit ihrem Programm aus Tänzen, deren indische Anmutung hauptsächlich auf einer Art Belebung historischer und ikonographischer Überlieferungen basierte[31], längst einen Namen gemacht hatte, wurde sie nun zur gleichsam offiziellen Repräsentantin einer Kultur, auf die sie sich in ihrem Leben und ihrer Biographie immer wieder beruft – nicht zuletzt mit der Aussage, sie sei in Pondicherry im Südosten des Subkontinents geboren als Tochter eines indischen Vaters.[32] Durch den Erfolg dieser Unternehmung und das große Presseecho fühlte sich die Künstlerin ermutigt, eine Compagnie zu gründen, die Ballets Nyota Inyoka. Es war eine Tanzgruppe, die in wechselndem Umfang bis zum Ende von Inyokas Bühnenlaufbahn 1957 bestehen blieb und fast ausschließlich mit Tänzerinnen von gemischtem ethnischem Hintergrund gebildet wurde. Das Debüt mit einem Programm mit rekonstruierten kultischen Tänzen aus Indien, Ägypten und Äthiopien war im Dezember 1932 im der Avantgarde verpflichteten Théâtre du Vieux-Colombier. Es wurde mehrere Wochen lang gezeigt und erhielt ebenfalls ein enormes Presseecho. Spätestens seit diesem Datum war sie als Künstlerin ›durchgesetzt‹.

Doch war Inyoka auch bemüht, an den Stätten der Hochkultur Fuß zu fassen. So belegt ein Briefwechsel zwischen ihr und dem Generalintendanten der Pariser Oper, Jacques Rouché, den Vorschlag, im Palais Garnier ein Ballett über Motive aus dem Leben Krishnas zu realisieren[33]. Das Projekt kam nicht zustande, doch wurde Inyoka in der Spielzeit 1931/32 als Gasttänzerin mit einem „exotischen Tanz der Deïla“ im 2. Akt für eine Produktion an der Opéra-comique[34] engagiert.

Nyotas künstlerischer Erfolg in den Jahren zwischen 1920 und 1940 war so durchschlagend, dass sie 1939 als offizielle Repräsentantin der französischen Republik an der Weltausstellung in New York teilnehmen sollte. In der New York Public Library findet sich Korrespondenz zwischen den Veranstaltern und Nyota Inyoka mit Verhandlungen über Honorare, Reisespesen etc. Der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges vereitelte dieses prestigeträchtige Vorhaben.

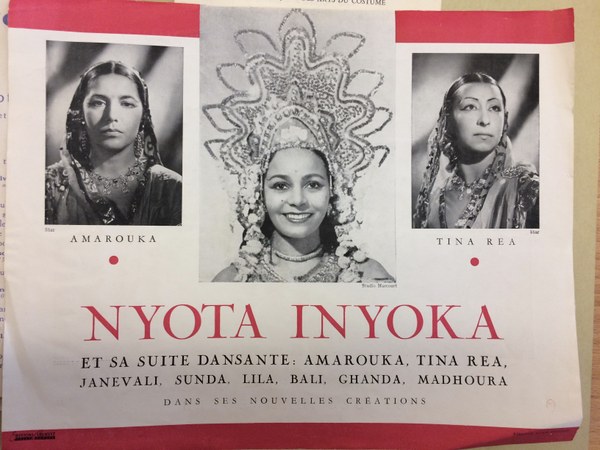

Abb. 8: Programmzettel „Nyota Inyoka et sa suite dansante“, undatiert.

Schluss

Die Erzählung von Nyota Inyokas Leben könnte und wird noch weitergeführt werden. Die Jahre ab 1945 sind nicht weniger reich an biographischen Umschwüngen und ungeklärten Fragen. Es wird aber sicherlich auch dieses Vorhaben einen spezifischen Zusammenhang offenlegen zwischen Materialisierungen von Leben als öffentlichem und Konstruktion von Identität als idiosynkratischer, ja verborgener. Dieser spezifische Zusammenhang verlangt es im Forschungsprozess, die Biographie als Archiv zu verstehen und entsprechend zu verwenden – als Material eines kumulativen Prozesses, an dessen je vorläufigem Ende ein historiographisches Artefizium steht, dessen Gültigkeit ebenso zeitgebunden bleiben muss wie die Lebensrealität der in Frage stehenden Künstlerin. Das Faktische allein reicht nicht aus zur Rekonstruktion eines Lebens, das seine Komplexität teils selbst hergestellt, teils aber auch aus den gesellschaftlichen und libidinösen Verhältnissen ihrer Zeit heraus zugewiesen bekommen hat. Es geht letztlich darum zu verstehen, in wie weitgehendem Maße die Person, die Figur und die Identität Nyota Inyokas ebenso konstruiert und ›hergestellt‹ sind, wie sie eine Kohärenz markieren im fortwährenden Bemühen um Kontrolle des Bildes nach außen und der Arbeit an sich selbst.

Steedman weist darauf hin, dass das Biographische und das Historische zwar zusammengehören, aber nach gegensätzlichen Parametern operieren:

Diese Engführung von anthropomorphen und narrativen Verfahren bzw. Betrachtungsweisen ist entscheidend für die Geschichte, aber auch entscheidend für den Totalitätsanspruch des eigenen Narrativs, denn die Geschichte hat kein Ende, die Biographie wohl – und sei es der Tod:

So unterläuft Nyota Inyoka die vermeintliche Macht des Archivs. Sie macht dessen Performatives stark, das Vorläufige und Unbestimmbare. Dabei hat sie selbst ja gar kein Archiv erschaffen, sondern ist vor allem als Gegenstand archivischer Forschung und archivischer Praxis in Erscheinung getreten. Damit befremdet sie und bestätigt zugleich die Geschichtsschreibung als Praxis. Denn die Vorläufigkeit ist aller historischen Betätigung, aller historischen Erzählung konstitutiv: "Historians are telling the only story that has no end." [Steedman 2001: 148]

Diese Lebensgeschichten der Geschichte gehen nicht zwangsläufig auf Archive zurück. Aber die Biographie der Nyota Inyoka ist ohne Archiv nicht zu greifen. Hier ist ihr Paradox zu suchen. Denn das männlich dominierte Konzept von Archiv, wie es Derrida beschreibt und wie es den Archival Turn begleitet, gleitet an ihr weitgehend ab. Ihre künstlerische ›Originalität‹ wird ihr zwar immer wieder attestiert, sie selbst aber wiederholt vor allem bewährte Formeln und beruft sich auf höhere Wahrheiten statt auf die eigene Genialität. Sie braucht gar kein Archiv, könnte man sagen; das Archiv brauchen nur diejenigen, die aus irgendwelchen Zeugnissen eine Biographie bauen wollen. Aber dazu fehlt es ihnen an entscheidenden Dokumenten, oder allgemeiner gesagt an dokumentarischem Material und aussagekräftigen Quellen. Was die Quellen aussagen, ist affirmativ, nicht konkludent oder gar investigativ. Die Quellen bestätigen uns bloß, was wir ohnehin schon wissen und was Nyota die Welt von sich wissen zu lassen wünschte. Die ›eigentliche‹, die ultimative Quelle fehlt. Vielleicht, wenn wir noch mehr Zeitzeugen hören könnten und noch mehr elektronische Repositorien durchforsten und noch mehr entlegene Archivbestände auswerten würden, vielleicht kämen dann die ersehnten Fakten, die intimen Wahrheiten ans Licht. Aber die Wahrheit gehört Inyoka; sie tauschte sie mit Clio für ihr Schweigen[35] ein. Wenn wir versuchen, die Lebensgeschichte der Nyota Inyoka zu rekonstruieren, hängen wir weniger von der diffusen Macht der Archive ab als von der konkreten Kontrolle der Künstlerin über ihr Erscheinen in dieser Welt – ein Ende, kein Abschluss. Oder umgekehrt.