Durchmischung und Dynamik: Die Chemnitzer Stadthalle und ihre polyvalenten Räume

Juliane Richter (Leipzig)

Die Chemnitzer[1] Stadthalle (1969–1974) ist ein multifunktioneller Gebäudekomplex, der mit seiner differenzierten Kubatur, der dynamischen Grundrissform und der Verbindung von Architektur und Bildender Kunst ein herausragendes Beispiel für Kulturzentren der 1960er und 1970er Jahre ist. In Zusammenarbeit mit dem Berliner Institut für Technologie kultureller Einrichtungen entwickelte das Kollektiv der VEB Industrieprojektierung Karl-Marx-Stadt mit dem Chefarchitekten Rudolf Weißer ein Ensemble mit vielfältig nutzbaren und flexibel wandelbaren Sälen.

Die Planungen für das Kulturzentrum im Kern des Chemnitzer Stadtzentrums verliefen über einen Zeitraum von etwa zwölf Jahren. Letztlich konnte es vor allem dank der Findigkeit der lokalen Architekt*innen und Planer*innen umgesetzt werden. Durch die Nutzung kostensparender, auf Vorfertigung setzender Verfahren gelang es dem Kollektiv, den Entwurf gegen Widerstände seitens der Parteileitung in Berlin durchzusetzen. Damit war es eines der wenigen großen Kulturkomplex-Projekte, das in der DDR überhaupt gebaut wurde. Für den Bau ist die konsequente Anwendung eines Dreiecksrasters, das sich aus den hexagonalen Formen der Aufführungssäle ableitet, grundriss- und gestaltbestimmend.

1 ZENTRUMSPLANUNGEN FÜR CHEMNITZ 1950 BIS 1960

Mit dem „Gesetz über den Aufbau der Städte der DDR (Aufbaugesetz)“ von 1950 wurde Chemnitz neben weiteren stark kriegszerstörten Industriestädten zur „Aufbaustadt“ erklärt. Das Gesetz erlaubte es der Regierung, Grundstücke gegebenenfalls zu enteignen und zu bebauen und ermöglichte somit großmaßstäbliche Planungen. Auf dem V. Parteitag der SED 1958 wurden diese Wiederaufbau-Vorhaben noch einmal bekräftigt. Der Neuaufbau sollte sich vor allem auf die Zentren als einheitliche Planungen mit Ensembles für Kultur, Wissensvermittlung, Konsum und Partei konzentrieren. Den „geistigen Mittelpunkt“ bildeten die Kulturzentren, die eine Vielzahl von Aufgaben erfüllen und breite Schichten der Bevölkerung einbeziehen sollten [Scena 2/1963: 2].

Der Städtebau in der DDR war seit Anfang der 1950er Jahre dem sowjetischen Vorbild verpflichtet und stand damit zugleich in der Tradition der Stadtkronen-Bebauung der 1920er Jahre-Moderne: Maßgeblich war ein „zentralistische[s] Konzept der räumlichen Anordnung und baulichen Heraushebung der wichtigsten staatlichen Institutionen in der Mitte der Stadt – mit einem sogenannten Zentralen [sic!] Gebäude an der Spitze“ [Flierl 1998: 112]. Dieses Gebäude, das vorerst noch den Führungsanspruch der Partei baulich symbolisieren sollte, wurde im Laufe der 1960er Jahre umgedeutet. Anstelle einer Leitungsdominante wurde nun eine Kulturdominante geplant, die zumeist als Flachbau ausgeführt und zuweilen von Höhendominanten, etwa Universitäts- oder Hotelbauten, begleitet wurde. Eine solche Entwicklung zeigte sich beispielsweise beim als Haus der sozialistischen Kultur geplanten und als Kulturpalast gebauten Kulturhaus in Dresden, bei dem schließlich auf die Höhendominante verzichtet wurde.

Während in Städten wie Rostock oder Dresden bereits Anfang der 1950er Jahre der Grundstein für die Neubebauung der Zentren gelegt wurde, blieb der Chemnitzer Stadtkern, der fast alle historische Bebauung verloren hatte, noch bis Ende der 1960er Jahre eine leere Fläche. Insgesamt zeigte sich während der gesamten Zentrums-Neubauplanung in dem rund 25 Jahre umfassenden Zeitraum (davon zwölf Jahre Planungszeit für das Kulturhaus) ein fortwährender Konflikt zwischen den lokalen und den übergeordneten politischen Ebenen, also zwischen dem Bezirk und der Stadt einerseits und dem Politbüro des ZK der SED andererseits. Zwar formulierten die leitenden Stellen der Partei weitreichende Forderungen für eine repräsentative Bebauung des Chemnitzer Zentrums, stellten aber letztlich zu wenig Mittel und Ressourcen zur Verfügung, um diese in die Tat umzusetzen. Zudem besaßen der Rat des Bezirks und der Rat der Stadt keinerlei Weisungsbefugnis für die Planträger und waren von der zentralen Vergabe von Baukapazitäten und Materialien abhängig [ausführlich: Beuchel 2017: 84–134].[2]

2 IDEEN-WETTBEWERB FÜR DEN ZENTRALEN PLATZ UND DAS HAUS DER KULTUR UND WISSENSCHAFTEN 1960

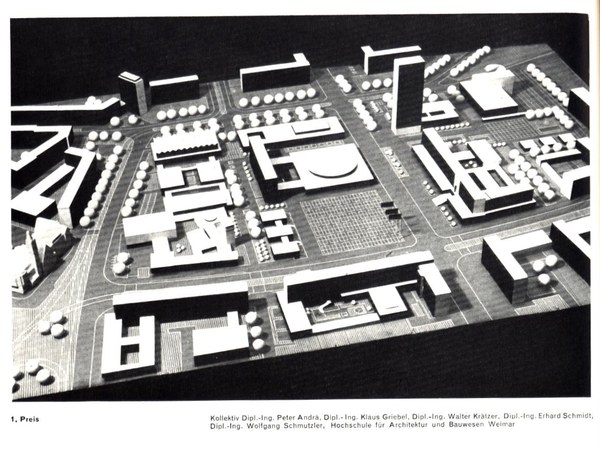

Den hohen Erwartungen an das Zentrumsprojekt entsprechend wurden ambitionierte Aufbauplanungen vorgenommen, bei denen die Bildung und Bebauung eines Zentralen Platzes für Aufmärsche und Demonstrationen mit einem Kulturhaus und einer Höhendominante stets ein wichtiges Element war. Eine solche Planung wurde 1955 vom Rat der Stadt beschlossen [Beuchel 2017: 84]. Darauf aufbauend zeigte die Bebauungskonzeption von 1958 ein umfassendes Programm für den Zentralen Platz mit platzbildender und -aktivierender Bebauung: Die Konzeption umfasste ein Haus der Kultur und Wissenschaften sowie darüber hinaus ein Hotel mit 450 Betten, ein polytechnisches Museum, eine Bibliothek, eine Mehrzweckhalle, ein Großkino mit 1200 Plätzen, die Hauptpost, ein Schauspielhaus mit einem Saal für 1200 und Studiobühne für 300 Zuschauer*innen sowie Kulissen- und Werkstattgebäude; dazu kamen Gebäude für die Partei, Verwaltungsbauten und Institute. Für dieses umfangreiche Programm beschloss das Politbüro der SED im Jahr 1959 eine Finanzierung von 285,6 Millionen Mark, die auch die Modernisierung der Straßenbahn einschloss. Der Beschluss wurde mit dem Hinweis versehen, dass die volle Verantwortung für die Umsetzung durch die örtlichen staatlichen Organe des Bezirks und der Stadt zu tragen sei. Bald stellte sich heraus, dass die ehrgeizigen Pläne zur Fertigstellung der Bebauung bis 1970 nicht umzusetzen waren und zudem die Finanzierung des gesamten Projekts im Volkswirtschaftsplan der DDR nicht abgesichert war [Beuchel 2017: 93–94]. Dennoch wurde 1960 ein offener städtebaulicher Ideen-Wettbewerb für den Zentralen Platz ausgeschrieben. Ein Fokus lag auf der baulichen Gestaltung des Hauses für Kultur und Wissenschaften. Von den 28 eingereichten Entwürfen belegte die Hochschule für Architektur und Bauwesen Weimar den ersten Platz (Abb. 1, 2). Insgesamt zeigen die Entwürfe ein typisches Bild der Kulturhausbauten jener Zeit:[3] ein Flachbau mit rechteckigem Grundriss, beim Gewinnerentwurf kuppelüberwölbt, mit begleitender Höhendominante als Hochhaus, wobei dieses zuweilen auch außerhalb des Platzes verortet wird. Davor erstreckt sich die Weite des 190 x 160 Meter großen, mit Granitplatten ausgelegten Platzes für „Standdemonstrationen“ [O. A.: Wettbewerb, 1962: 23–33].

Abb. 1: Wettbewerb für den Zentralen Platz in Karl-Marx-Stadt 1960, Gewinnerentwurf von der Hochschule für Architektur und Bauwesen Weimar, Modell (Kollektiv Peter Andrä, Klaus Griebel, Erhard Schmidt, Wolfgang Schmutzler). Aus: Deutsche Architektur 1 / 1962: 24.

Abb. 2: Wettbewerb für den Zentralen Platz in Karl-Marx-Stadt 1960,

Gewinnerentwurf von der Hochschule für Architektur und Bauwesen Weimar,

Perspektive. Aus: Deutsche Architektur 1 / 1962: 24.

3 AKTEURE: VEB HOCHBAUPROJEKTIERUNG KARL-MARX-STADT UND INSTITUT FÜR DIE TECHNOLOGIE KULTURELLER EINRICHTUNGEN IN BERLIN

An dieser Stelle sei auf die die maßgeblichen Planungsakteure auf zentraler wie lokaler Ebene eingegangen, die gemeinsam am Kulturhaus-Bau arbeiteten: zum einen das beim Ministerium für Kultur angesiedelte Institut für Technologie kultureller Einrichtungen, zum anderen der VEB Hochbauprojektierung Karl-Marx-Stadt.

Das am 1. Juni 1960 in Berlin gegründete Büro und 1963 umbenannte Institut für Technologie kultureller Einrichtungen (IfT,[4] ab 1975 Institut für Kulturbauten) war ein zentrales Planungs- und Forschungsbüro für Saaltechnik, Neubau und Instandhaltung kultureller Einrichtungen. Es war zugleich Forschungseinrichtung für die experimentelle Entwicklung neuer Saal- und Bühnenformen und verantwortlich für die konkrete Implementierung von Saal- und Podiumstechnik. Die zum Teil international ausgebildeten Mitarbeiter*innen kamen aus verschiedenen Fachrichtungen – aus der Soziologie, der Bühnentechnik, den Ingenieurswissenschaften, der Architektur, den Kulturwissenschaften und der IT [Lange 1999]. Das IfT arbeitete mit örtlichen Planungsorganen zusammen, beriet und konsultierte, lieferte Teillösungen und auch komplette Planungen und Konzeptionen für Neubauten und Rekonstruktions- und Sanierungsmaßnahmen im In- wie Ausland vorrangig von Theatern, Kulturhäusern, Klubs, Kongresshallen und Filmtheatern.[5] Für das Chemnitzer Projekt entwarf das Institut die Säle mit der Saaltechnik. Anfangs waren Klaus Wever und Hans-Jürgen Hartmann maßgeblich für die Planung verantwortlich, später Wladimir Rubinow [StAC, RdS 1945–90, Nr. 15713, Bl. 133; Interview Peter Koch 2019].

Der VEB Hochbauprojektierung Karl-Marx-Stadt war bereits kurz nach dem Wettbewerb von 1960 in die Planungen für das Kulturhaus involviert und trat als Generalprojektant auf. Der Chefarchitekt des VEB war bis 1976 Rudolf Weißer. Am 1. Juli 1968 erfolgte die Bildung des bezirksgeleiteten VE Wohnungsbaukombinat Wilhelm Pieck Karl-Marx-Stadt, der als Rechtsnachfolger unter anderem auch den VEB Hochbauprojektierung Karl-Marx-Stadt aufnahm. Zu den Aufgabenbereichen des Betriebs zählten der Aufbau des Stadtzentrums von Chemnitz und weiterer Zentren im Bezirk sowie der Wohnungs- und Gesellschaftsbau [Archivwesen in Sachsen 2019]. Innerhalb des VEB arbeitete ein Kollektiv der Brigade B1, bestehend aus etwa 50 bis 60 Menschen, an der Planung und dem Bau der Stadthalle [Interview Peter Koch 2017]. Die wichtigsten Beteiligten waren neben Rudolf Weißer (Hauptverantwortlicher für Entwurf und Gestaltung) Hans Förster (Objektverantwortlicher für Hotel), Konrad Reiman (Objektverantwortlicher für Stadthalle) mit Peter Koch und Siegfried Krieger, Karl Wienke (Freiflächengestaltung und Troparium) sowie der Chef der Gruppe Tragwerksplanung Achim Natschka [Rubinow 1976: 17; Morgenstern 2016: 267].

Diese beiden Institutionen arbeiteten nun gemeinsam am Stadthallenprojekt, wobei es laut dem damaligen Mitarbeiter Peter Koch eine Zusammenarbeit war, die nicht auf Konkurrenz basierte, sondern auf eine gemeinsam entwickelte Architektur zielte, die ganz im Sinne des Wortes außergewöhnlich für die Bauprojekte jener Zeit war [Interview Peter Koch 2017].

4 PLANUNGSUNTERSUCHUNGEN DES VEB HOCHBAUPROJEKTIERUNG

Im Anschluss an den Wettbewerb von 1960 erarbeitete der VEB Hochbauprojektierung eine volkswirtschaftliche Aufgabenstellung für das Haus der Kultur und Wissenschaften, die am 15.03.1962 vom Rat der Stadt beschlossen wurde [StAC, RdS 1945–90, Nr. 1612, Bl. 22]. Für den so genannten Flachbau und das Hochhaus waren 179.300 m3 umbauter Raum für eine Vielzahl von Nutzungen vorgesehen, die von Unterhaltungsformaten über Infrastrukturen für Bildung und Wissenschaft, Technikräumen für TV und Radio bis hin zu Angeboten für Laienzirkel und Klubs reichten.[6] Das multifunktionelle Gebäude hatte eine Bausumme von geschätzt 35,8 Millionen Mark Gesamtumfang [StAC, RdS 1945–90, Nr. 1614, Bl. 1–12].

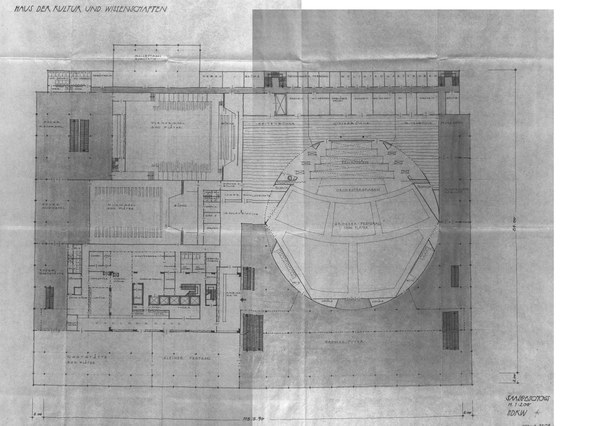

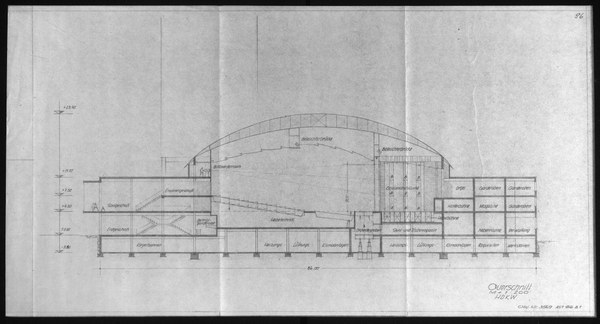

Die begleitenden Planunterlagen zeigen den Vorschlag des VEB Hochbauprojektierung Karl-Marx-Stadt, der auf dem Weimarer Gewinnerentwurf mit dem kuppelüberwölbten Saal aufbaut, allerdings das Hochhaus direkt an den Flachbau anschließt (Abb. 3, 4).

Abb. 3: Grundriss der Planungen für das Haus der Kultur und Wissenschaften des VEB Hochbauprojektierung Karl-Marx-Stadt, 1962. © StAC, RdS 1945–90, Nr. 1614, Bl. 92.

Abb. 4: Querschnitt der Planungen für das Haus der Kultur und Wissenschaften des VEB Hochbauprojektierung Karl-Marx-Stadt, 1962. © StAC, RdS 1945–90, Nr. 1614, Bl. 96.

Im quaderförmigen, zweigeschossigen Flachbau ist ein großer Saal mit rundem Grundriss angelegt, in das wiederum ein Sechseck für Zuschauerraum und Bühne eingefügt ist. Die Bühne verfügt über Senkpodien und Gassendrehtürme.[7] Der Zuschauersaal mit einem Rang ist sektorenartig aufgeteilt, die einzelnen Sektoren gruppieren sich halbkreisförmig vor der Bühne. Der Zugang zur Tribüne erfolgt über das erste Obergeschoss, wo sich auch das Foyer befindet. Dazu kommen kleine Säle mit rechteckigen Grundrissen und jeweils eigenen Foyers, die als „Plenarsaal“, „Musiksaal“ oder „Kleiner Festsaal“ bezeichnet werden. Dieses Konzept des Hauptsaals mit Nebensälen wurde später aufgegeben.

Ein weiteres Detail verrät, dass es hier bereits zu einer Zusammenarbeit des IfT mit dem VEB gekommen ist: Die Gassendrehtürme sind eine Erfindung des IfT und wurden 1962 für das Haus der sozialistischen Kultur in Dresden entwickelt [Scena 2/1963: 11].

5 DER GESTALTUNGSWETTBEWERB 1962

Das Konzept des Kulturhauses überzeugte indes nicht. So kritisierte das IfT das „Sammelsorium von Funktionen“ und schlug einen neuen, beschränkten Wettbewerb vor [Beuchel 2017: 107]. Für diesen Gestaltungswettbewerb lud im Mai 1962 der Rat des Bezirks sechs Kollektive ein, darunter auch der VEB Hochbauprojektierung Karl-Marx-Stadt und das IfT selbst. Anhand der Bewertung der Vorprüfer ist ersichtlich, dass der Entwurf des IfT als der progressivste eingeschätzt wurde und als einziger weitreichende Variabilität der Säle mit mobilen Bühnenelementen und Podesten vorschlug. „[Das IfT] sieht einen beweglichen Saalfußboden vor, weiterhin für den Saal eine besondere Saaltechnik, z. B. fahrbare Beleuchterbrücke, Bildwände für Panoramaprojektion, Vorhänge, Schutzeinrichtungen usw. Die Bühne ist als Hebe- und Senkbühne eingerichtet, fahrbare Reihenbestuhlung und eine Bühnenstraße. [Das IfT] legt großen Wert auf die Modifizierbarkeit des großen Festsaales für die unterschiedlichsten Nutzungen und bringt dafür gute Vorschläge.“ [StAC, RdS 1945–90, Nr. 1612: Bl. 19] Zudem gruppierte das Institut den Saalbau, den Flachbau und das Hochhaus in einem Gebäudekomplex und wich damit von den Wettbewerbsvorgaben ab.

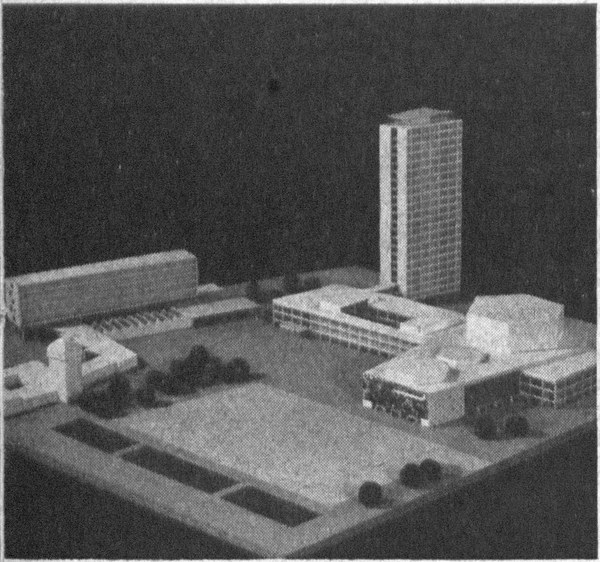

Zwar liegen der Akte keine Planunterlagen bei, es ist jedoch anzunehmen, dass es sich um denselben Entwurf handelt, von welchem 1963 ein Modellfoto in der Scena veröffentlicht wurde (Abb. 5).

Abb. 5: Modell eines Entwurfs des Instituts für Technologie kultureller

Einrichtungen, um 1963. Aus: Scena 2 / 1963: 2.

Deutlich erkennbar ist die Dreiteilung des Baukörpers in Saalbau, Flachbau und Hochhaus, wobei sich die drei Elemente mit ihren unterschiedlichen Funktionen hier noch recht schematisch zusammenfügen. Eine deutliche Veränderung zu vorangegangenen Entwürfen erfahren die Grundrisse der Säle: Der Saalbau beruht auf einem polygonalen Grundriss und wird durch ein Dach überspannt, aus dem drei hexagonale Prismen unterschiedlicher Größe herausragen. Darin befinden sich die Säle beziehungsweise das Foyer.[8]

Baubeginn sollte nun 1964 sein. Jedoch wurde die volkswirtschaftliche Aufgabenstellung von der Staatlichen Plankommission nicht bestätigt, das Projekt war schlicht zu teuer. Die Mittel zum Aufbau des Stadtzentrums waren bereits 1961 – entgegen dem Beschluss des ZK der SED von 1959 – um fast 100 Millionen Mark gekürzt worden und ein Ministerratsbeschluss sorgte dafür, dass der Bau eines Hauses der Kultur bis nach 1965 zurückgestellt wurde [Beuchel 2017: 101].[9]

6 DIE STADTHALLE UND DAS INTERHOTEL „KONGRESS“

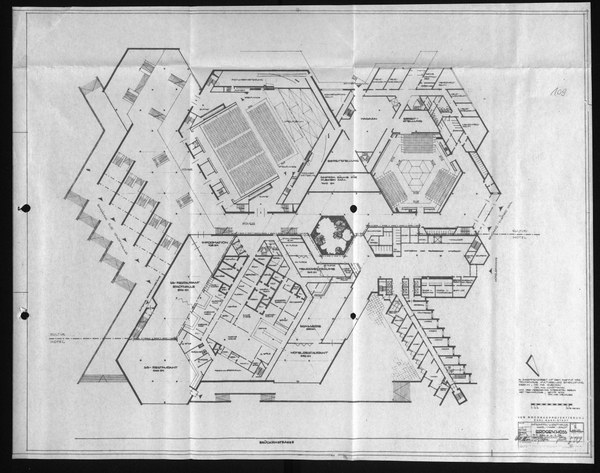

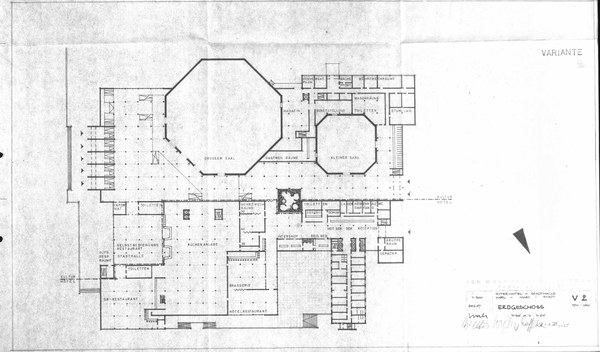

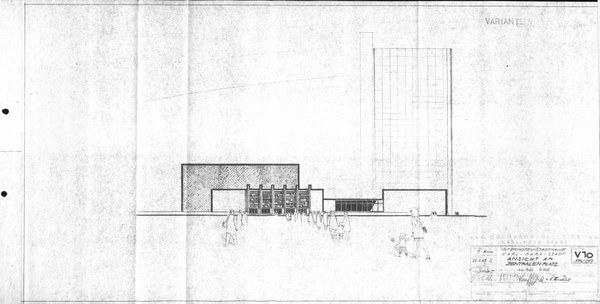

Der Wendepunkt für das Projekt kam mit der Wandlung der Funktion des Hochhauses. Statt der Wissenschafts- und Seminarräume sollte nun ein Hotel untergebracht werden, welches ohnehin von Beginn an am zentralen Platz vorgesehen gewesen war. Damit war auch ein Finanzierungspartner gefunden: 1964 stellt die Vereinigung Interhotel 17 Millionen Mark bereit. Parallel sagte das Ministerium für Kultur 22 Millionen Mark für einen „kulturellen Neubau“ zu [Beuchel 2017: 113] – das Haus der Kultur und Wissenschaften wurde nun zum Kulturkomplex Stadthalle und Interhotel „Kongress“. In kürzester Zeit wurden mehrere Varianten untersucht, abgestimmt und eine Technisch-Ökonomische Zielstellung (TÖZ) erstellt. Der Entwurf des VEB Hochbauprojektierung zur TÖZ vom 30.01.1967 entstand in Zusammenarbeit mit dem Berliner IfT und zeigt beinahe den realisierten Zustand, nur der Haupteingang sollte sich noch ein wenig verändern (Abb. 6, 7). Man entschied sich zudem, die Hochhaus-Dominante nicht in Sichtachse der Straße der Nationen zu platzieren, sondern an der Ecke Brückenstraße / Wilhelm-Pieck-Straße, der heutigen Theaterstraße. Schließlich bestätigte im April 1967 das Ministerium für Kultur das „Investitionsteilvorhaben Stadthalle“ und stimmte auch dem Gesamt-Entwurf für die Zentrumsplanung vom Politbüro zu, jedoch wurde die Fertigstellung auf die Zeit nach 1970 vertagt [[StAC, RdS 1945–90, Nr. 16244, Bd. 2, unpag.; Beuchel 2017: 113–115]. Mit dem Bau der Stadthalle wurde 1969 begonnen, 1974 wurde sie eingeweiht [StAC, 1974, MAT 42, Bl. 1].

Abb. 6: Entwurf für die Stadthalle und das Interhotel „Kongress“, Grundriss des Erdgeschosses, 30.01.1967 © StAC, RdS 1945–90, Nr. 15713, Bl. 109.

Abb. 7: Entwurf für die Stadthalle und das Interhotel „Kongress“, Modell, 30.01.1967.

© StAC, RdS 1945–90, Nr. 15713, Bl. 130.

7 DIE FORSCHUNGEN DES IFT: POLYVALENTE SÄLE

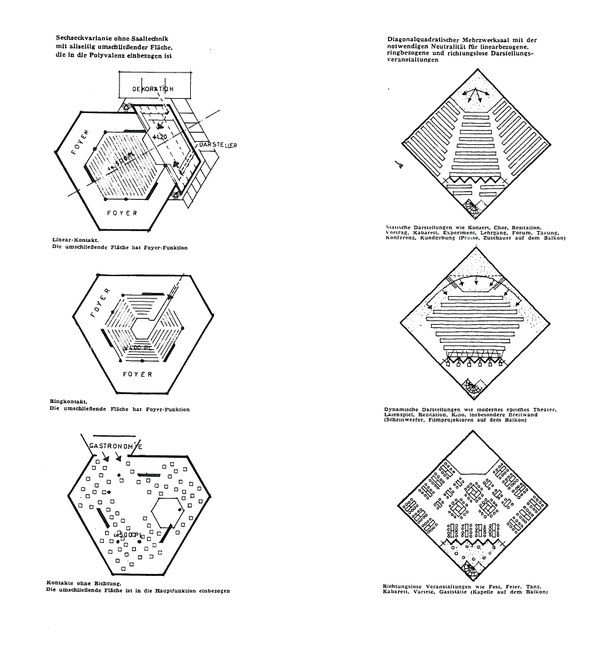

Die finale Gestalt des Kulturzentrums unterschied sich grundsätzlich von den Vorgängervarianten sowohl in der Form der Säle als auch in der Kubatur und Einfügung in den urbanen Raum. Die Saalkonzeptionen, für die das IfT verantwortlich war [StAC, RdS 1945–90, Nr. 15958, unpag.], demonstrieren das wahrscheinlich bedeutendste Forschungsprojekt des Instituts: die Entwicklung flexibel nutzbarer Aufführungsräume, die in für heterogene Nutzer*innen-Gruppen offene Kulturhäuser eingebaut waren. Hier verband sich „[d]as in den sechziger Jahren aus vielen Impulsen entstandene Ideal von Offenheit und freier Kommunikation“ [Hain 1996: 142] und die Kritik an den axial und hierarchisch ausgerichteten Bühnen-Zuschauer-Konstellationen sowie an überkommenen Rezeptionsformen, wie sie sich in den Kulturhäusern der 1950er Jahre figurierten. In Chemnitz gibt es hierfür mit dem Kulturpalast der Bergarbeiter Chemnitz-Siegmar (1949–1951) ein markantes Beispiel. Er zitiert im Sinne der Nationalen Tradition Würdeformeln klassizistischer, repräsentativer Bauten mit Portikus, Säulenvorhalle und opulenter Ausstattung (Abb. 8). Im Inneren wurde die axiale Ausrichtung von der Eingangshalle über das Foyer, die Treppenaufgänge, die Pausenfoyers und den Zuschauerraum bis hin zur Guckkastenbühne im Aufführungssaal mit fest installierten Zuschauertribünen weitergeführt.[10] Bereits in den späten 1950er Jahren kündigte sich ein Leitbildwandel beim Bau der nun in die Stadtzentren ziehenden Klub- und Kulturhäuser an, der sich auch in Chemnitz abbilden sollte: Ausgehend von einem veränderten Freizeitverhalten, das sich weg vom traditionellem Theaterbesuch hin zu Wünschen nach breiteren, populäreren Unterhaltungsformaten bewegte, entwickelte man am IfT prinzipielle Lösungen für multifunktionelle Räume [Kunert 2016: 444]. Sie waren für verschiedene Veranstaltungsformate flexibel anpassbar und erlaubten eine ungerichtete Kommunikation bis hin zur Verschränkung von Bühne und Zuschauerraum. Zuerst entwarf Klaus Wever Aufführungsräume, in deren quadratische Grundrisse er die Bühnen und Tribünen derart einfügte, dass sich die Hauptachse über eine Diagonale entwickelte. Diese geometrische Figur wurde von ihm als Diagonalquadrat bezeichnet. In den 1960er Jahren führte Wladimir Rubinow das Konzept weiter hin zu Räumen mit Hexagon-Grundrissen (Abb. 9).

Abb. 8: Kulturpalast der Bergarbeiter Chemnitz-Siegmar, errichteten zwischen 1949

und 1951, Foto von 1952. © Bundesarchiv, Bild 183-15364-0011 / CC-BY-SA 3.0.

Abb. 9: Links: Polygonale Saaltypologien von Wladimir Rubinow; rechts: Diagonalquadratische Saaltypologien von Klaus Wever. Aus: Hain 1996: 143.

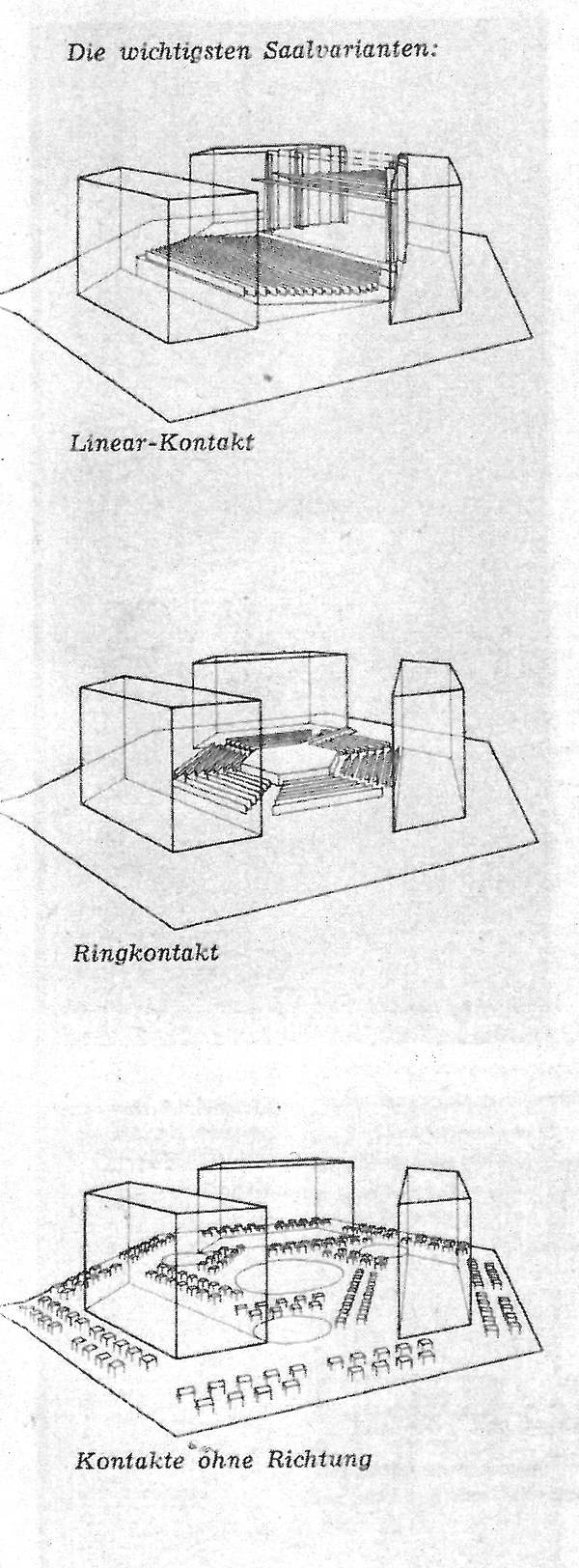

Wever und Rubinow wandten auf die Aufführungsräume den Begriff der Polyvalenz an, der Räume bezeichnet, die durch die Variationsmöglichkeiten verschiedene Nutzungsoptionen boten. Hierbei unterschied Rubinow drei „Kontaktformen“, also die Art und Weise, in der Zuschauer*innen untereinander beziehungsweise Zuschauer*innen und Aufführende zueinander interagierten: Der „Linearkontakt“ ermöglichte gerichtete Kommunikation für „konfrontative“ (das heißt frontale) Veranstaltungen wie Theater, Vortrag, Ballett oder Konzert. Der „Ringkontakt“, bei dem sich ein Podium in der Mitte befindet und die Zuschauer*innen darum gruppiert werden, vollzog sich etwa bei „Modenschauen, Volkstanz, Varieté, Experimentiertheater, Sport“. Der „Kontakt ohne Richtung“ entwickelte sich bei Tischveranstaltungen wie Bällen oder Festen [Rubinow 1976: 18] (Abb. 10). Angewandt wurde dieses Prinzip der wandelbaren Säle für verschiedene Veranstaltungstypen und Nutzer*innengruppen bei unterschiedlichen Bauaufgaben, von kleinen Klubhäusern in den Dörfern und Städten über Festsäle von Hotels oder Kasernen bis hin zu Kulturhäusern diverser Dimensionen. Einen Höhepunkt dieser Entwicklung markierten die Säle des Palasts der Republik in Berlin (1976) [weiterführend: Kunert 2016].

Abb. 10: Wladimir Rubinows Schemadarstellungen für die verschiedenen

Kontaktformen polyvalenter Säle, 1976. Aus: Rubinow 1976: 21.

8 DER GROSSE UND DER KLEINE SAAL DER STADTHALLE

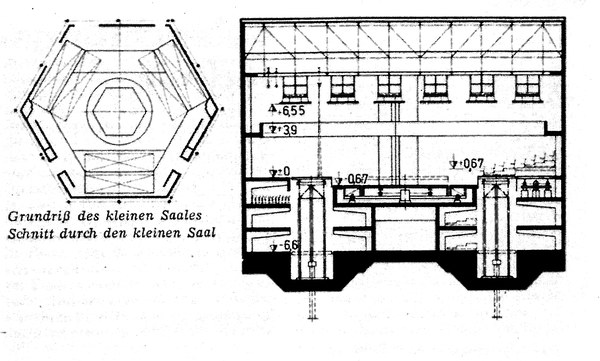

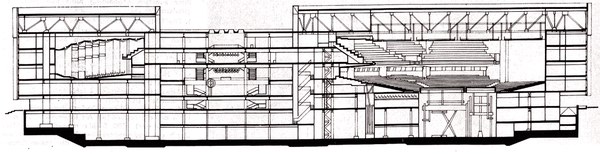

In der Chemnitzer Stadthalle mit ihren zwei Sälen auf hexagonalem Grundriss konnte diese Prinziplösung nun umgesetzt werden (Abb. 11, 12).

Abb. 11: Grundriss und Schnitt durch den Kleinen Saal der Stadthalle.

Aus: Rubinow 1976: 23.

Abb. 12: Blick in den Kleinen Saal, 2019 © Martin Maleschka.

Insbesondere beim kleinen Saal handelt es sich um einen polyvalenten Raum für alle drei Kontaktformen.[11] Um die mittig angeordnete Raumbühne, eine Drehbühne mit eingebautem, sechseckigem Hubpodium, können 600 Sitzplätze auf sechs beweglichen Stuhlwagen montiert werden, die unterschiedliche Anordnungen und Sichtbeziehungen zwischen Zuschauer*innen und Darsteller*innen erlauben. Für andere Veranstaltungsformate, etwa Tischveranstaltungen, werden die Stuhlwagen unter der Saalebene magaziniert und können Tische mit bis zu 350 Plätzen frei im Raum verteilt werden. In der gesamten Saaldecke ist ein Arbeitsboden mit sechseckigen Plafonds eingerichtet, die von Techniker*innen betreten und deren Beleuchtung variabel ausgerichtet werden kann [Rubinow 1976: 23–24].

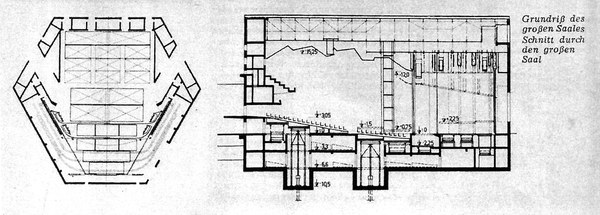

Der große Saal mit einem Rang hatte zur Bauzeit eine Kapazität von 2200 Reihenplätzen bei Tagungen und Kongressen und 1800 Plätzen bei kulturellen Veranstaltungen wie Konzerten, Bühnenshows, Theater oder Festveranstaltungen sowie 650 Plätzen bei Tischveranstaltungen (Abb. 13, 14).

Abb. 13: Grundriss und Schnitt durch den Großen Saal der Stadthalle.

Aus: Rubinow 1976: 22.

Abb. 14: Blick in den Großen Saal, 2018 © Romy Heiland.

Das Reihengestühl im Parkett ist auf 15 Stuhlwagen fest installiert und auf einem neigbaren Parkett montiert. Sie können bei Bedarf mithilfe einer Transporthebebühne ebenfalls unterhalb des Saalbodens deponiert werden. Durch unterschiedliche Höhenstaffelung der Hebebühnen und Ausgleichspodien ist es möglich, den Saalfußboden zu terrassieren. Im Bereich der Bühne ermöglichen neun Hebebühnen unterschiedliche Höhenstaffelungen, wobei eine Hebebühne doppelstöckig und mit „gastronomische[m] Stützpunkt“ im unteren Geschoss versehen ist. Die Prospekte können auf Rundprospektzüge aufgerollt werden und sind relativ rasch und verdeckt auswechselbar [Kuhnert 2016: 463; Rubinow 1976: 22–23]. Der Saal konnte mit acht Personen innerhalb von vier Stunden umgebaut werden. Darüber hinaus war es möglich, den großen wie den kleinen Saal und das Foyer gleichzeitig zu nutzen und eine Gesamtkapazität von 1.500 Tischplätzen zu erreichen.

Das IfT erschuf in der Stadthalle Räume, die verschiedenste unterhaltende und / oder künstlerische Sparten und Formate in sich aufnahmen – von High zu Low, von E zu U, von Hoch- zu Populärkultur war alles möglich. Im großen Saal, der innerhalb von vier Stundendurch acht Personen umzubauen war, konnte nun „von der Sinfonie bis zum Boxkampf alles stattfinden“, wie Peter Koch im Gespräch bemerkt.[12]

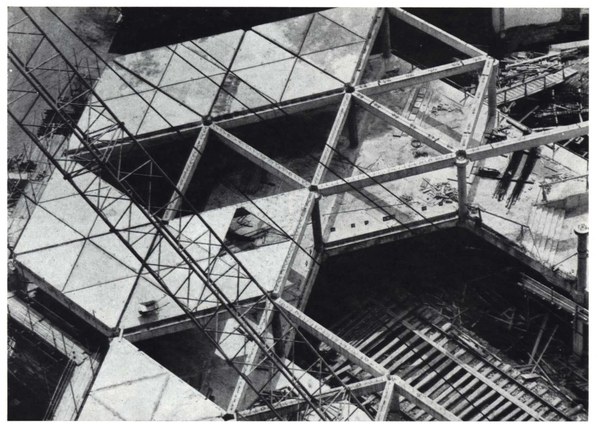

9 DAS DREIECKSRASTER BESTIMMT DEN BAU

Ein Novum war die Gestaltung der Saal-verbindenden und -umschließenden Räume. Statt eines langgestreckten Quaders, wie in vorangegangenen Entwürfen, wird ausgehend von den Sälen ein unregelmäßiges, wabenartiges Prisma gebildet, sodass sich die wesentlichen Formen des Innenraums deutlich am Außenbau abzeichnen. Dabei basiert der gesamte Grundriss, auch jener der Säle, auf dem funktionellen Grundsystem eines gleichseitigen Dreiecksrasters von 8,65 Meter Seitenlänge.[13] Durch dieses Prinzip der modularen Anordnung entsteht die eigentümliche Charakteristik des Baues, eine konsequente Ordnung, die sich von den Sälen über das Foyer und die Gebäudekubatur bis zur Platzgestaltung fortführt.

Die Verwendung des Dreiecksrasters ging auf eine Idee von Rudolf Weißer zurück.[14] Höchstwahrscheinlich ermöglichte dieser Vorschlag überhaupt die Umsetzung des außergewöhnlichen Projekts, das zwischenzeitlich drohte, als wenig ambitionierter Quader ausgeführt oder gar gänzlich aufgegeben zu werden. Eine solche Variante mit orthogonalem Gebäudegrundriss findet sich in den Akten, sie wurde noch im Februar 1967 angefertigt [StAC, RdS 1945–90, Nr. 15713, Bl. 96, 103] (Abb. 15, 16).

Abb. 15: Grundriss der nicht ausgeführten Variantenuntersuchung des VEB

Hochbauprojektierung, 22.02.1967. © StAC, RdS 1945–90, Nr. 15713, Bl. 96.

Abb. 16: Ansicht der Variantenuntersuchung des VEB Hochbauprojektierung,

22.02.1967. © StAC, RdS 1945–90, Nr. 15713, Bl. 103.

Doch das Kollektiv des VEB Hochbauprojektierung konnte zeigen, dass die polygonale Variante kostensparender war, da mit vorgefertigten Elementen geplant wurde: „Untersuchungen hatten ergeben, daß damit das vorgefertigte, montierte Flachbauskelett mit einem Minimum an Bauelementen (Säule, Unterzug, Deckenplatte mit gleichbleibender Elementegeometrie) zu konstruieren war, ohne die vorgegebenen technologischen Bedingungen der beiden Säle zu beeinträchtigen.“ [Weißer 1975: 226] (Abb. 17).

Abb. 17: Rohbaumontage aus den vorgefertigten Elementen Stütze,

Riegel, Deckenplatte. Aus: Weißer 1975: 228.

Die Saalbauten wurden monolithisch errichtet, also vor Ort gegossen. Das Hotelhochhaus wurde in Gleitbetonbauweise ausgeführt, die sich bereits im Industriebau bewährt hatte. Die Reduktion auf das Dreiecksraster fasste Weißer dabei nicht als nachteilige Beschränkung auf, wie er später in einem Artikel in der Zeitschrift Architektur der DDR verdeutlichte: „Die Notwendigkeit, diesen Bau mit kleinstem Elementesortiment zu montieren, erwies sich keinesfalls als Einengung. Im Gegenteil, es wurde dadurch notwendigerweise gewährleistet, daß das gewählte Ordnungsprinzip den gesamten Baukörper innen und außen ohne jede Ausnahme bestimmt. Ein wichtiger Gesichtspunkt, den der Architekt in seiner Einstellung zum industriellen Bauen werten sollte“ [Weißer 1975: 231]. Auch das IfT sprach sich frühzeitig für diese Lösung aus. So schrieb Wladimir Rubinow 1966 in einer Bewertung der Variante mit orthogonalem Grundriss: „Das IfT stellt in den ersten Untersuchungen fest, daß die Einordnung dieses komplizierten Baukomplexes in einen vorgeschriebenen strengen Viereck-Körper in jedem Falle zu Verkrampfungen in der Konzeption führt“. Statt einer „additive[n] Zusammenfassung“ weist Rubinow auf die „Notwendigkeit“ hin, „den vorgeschlagenen Viereckkörper in einen Baukomplex aufzulösen, der die inneren Funktionen in ihrem organischen Zusammenhang sichert“ [StAC, RdS 1945–90, Nr. 16145, Bl. 2].

Dass dieser konzeptionelle Ansatz jedoch nicht leicht durchzusetzen war, verdeutlichen mehrere Vorlagen und Protokolle zu Diskussionen dieses Entwurfs. Ein zur Begutachtung der TÖZ gegründetes Expertengremium mit Mitgliedern des Ministeriums für Kultur sowie leitenden Architekten anderer Kulturbauten der DDR war im März 1967 skeptisch hinsichtlich der „ökonomischen Vor- und Nachteile“ des Dreiecks- beziehungsweise Viereckrasters [StAC, RdS 1945–90, Nr. 15713, unpag.]. In der protokollierten Sitzung heißt es vom Bauingenieur und Gutachter des Ministeriums für Kultur Götsch: „Wenn das Dreiecksraster unökonomisch ist, können wir es nicht verwenden.“ [StAC, RdS 1945–90, Nr. 15713, unpag.] Ein weiterer Gutachter des Ministeriums für Bauwesen äußerte in einem Brief an Rudolf Weißer Bedenken: „Nach unserer Meinung stellt die in der Konzeption aus sechseckigen Grundformen entwickelte eigenwillige Baukörperbildung und innenräumliche Gestaltung keine überzeugende Lösung da.“ Er kritisierte die Lösung als reinen Formalismus und forderte ein erneutes „Kolloquium“ mit einer Expertengruppe, in dem sowohl die städtebauliche als auch die Baukörperform noch einmal überarbeitet werden müsse [StAC, RdS 1945–90, Nr. 15713, unpag.]. Dies lehnte Weißer in einer Vorlage für eine Stadtratssitzung entschieden ab, da damit der Baubeginn endgültig zum Scheitern gebracht werden würde – und somit auch das gesamte Projekt in der angedachten Form. In der gleichen Vorlage stellte er die vom Chemnitzer Kollektiv erarbeitete bautechnische Konzeption vor. Deren Idee der Verknüpfung von Stadthalle und Hotel zu einem „organischen Ganzen“ sei „neu und ohne Modellfall. Aber es muß etwas gewagt werden, denn nur eine mittelmäßige Lösung ist ohne Wagnis“. Mit Vehemenz und deutlichen Worten kritisiert er, dass „unsere moderne Architektur bei Bauten mit gesellschaftlichem Inhalt zu einer unerträglich werdenden Erstarrung und Charakterlosigkeit der Form und zu einem unverantwortlichem volkswirtschaftlichem Aufwand führt, wenn die modische und technisch problematische Vorhangfassade zum alleinigen Gestaltungsprinzip erhoben wird.“ Lebendige Architektur hingegen entstehe nicht „als ein Ergebnis subjektiver, ungebundener, phantastischer Erfindungen. Sie gründen sich auf sehr konkreten, sich weiterentwickelnden Bedingungen und Möglichkeiten neuer Methoden der Bautechnik und der Fertigung, die ihrerseits eng an ökonomische Bedingungen gebunden sind.“ [StAC, RdS 1945–90, Nr. 15713, 29.03.1967, unpag.] Letztlich behalfen sich die lokalen Architekten eines Tricks, um an der kristallinen Form festhalten zu können. So berichtet Peter Koch, der als Entwurfsarchitekt mitverantwortlich für die Stadthalle war, dass das Kollektiv in der Variantenuntersuchung mit der „ordinären Kiste“ von 1967 die Kosten „künstlich hochgerechnet“ hätte, um bei der von ihnen favorisierten Variante bleiben zu können.[15] Offenbar hatte der Rat der Stadt auch weniger Bedenken als das Kulturministerium und bestätigte die Technisch-Ökonomische Zielstellung am 29. März 1967 [StAC, RdS 1945–90, Nr. 15713, unpag.].

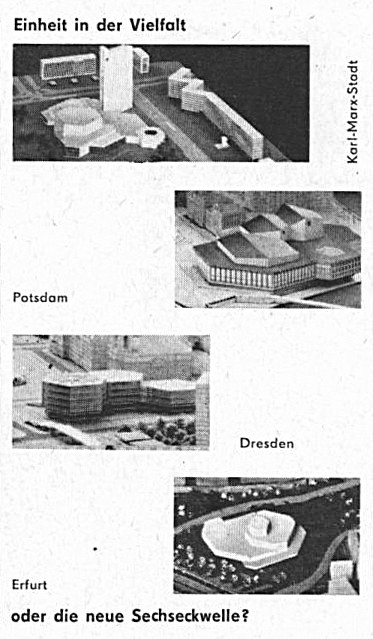

10 DIE FORSCHUNGEN DES IFT II: OFFENE FORM, FLEXIBLE NUTZUNG

Ein zweiter Forschungsstrang des IfT bezog sich auf die Organisation der Raumfolgen und die Ausformulierung des Verhältnisses der einzelnen Teile eines Gebäudes zueinander und zum Ganzen [Flierl 1998: 114]. Während in den 1950er Jahren die Ausrichtung innerhalb des Kulturhauses noch axial war, erfolgte in den 1960er Jahren eine Entwicklung zum Kulturhaus mit Mehrzwecksaal in zentraler Lage. Die in jener Zeit allerorten diskutierte Systemtheorie und die darauf aufbauenden kybernetischen Modelle schlugen sich auch in den Planungsentwürfen für die Kulturhäuser nieder und so war alles vernetzt, kombinierbar und offen.[16] Die Aufführungsräume waren dementsprechend bei größeren Komplexen wabenförmig von offenen Foyers und Funktionsräumen umschlossen, welche gegeneinander zu öffnen waren und eine Vielzahl von unterschiedlichen Kombinations-, Vernetzungs- und Bespielungsmöglichkeiten für alle denkbaren Aufführungsformate boten. Prismenartige Strukturen dominierten die Gestaltungen von den Grundrissen über das Mobiliar bis zu den Fassadendekorationen und mehrere Kulturzentren wiesen diese formalen Ähnlichkeiten auf, beispielsweise jene für Dresden oder Erfurt geplanten, jedoch nicht umgesetzten (Abb. 18).

Abb. 18: Entwürfe für Kulturzentren, die auf hexagonale Grundrissformen aufbauen – lediglich das Chemnitzer Projekt wurde ausgeführt, 1968. Aus: Deutsche Architektur 1968: 578.

Bis in die 1980er Jahre erfolgte einer zunehmende Verflechtung des Kulturbereichs mit anderen gesellschaftlichen Einrichtungen zu größeren Kultur-, Freizeit- und Gesellschafts-Zentren – und dies sowohl baulich als auch städtebaulich [Flierl 1998: 115–116].

Die Offenheit der Form sollte sich in der Offenheit der Nutzungen niederschlagen, im breite Kreise ansprechenden Angebot und in der ganztägigen Zugänglichkeit des Raums. Hintergrund war auch eine gesellschaftspolitische Programmatik, die ideengeschichtlich bis zu den Volkshäusern des 19. Jahrhunderts zurückreicht und über den Proletkult der russischen Revolution bis hin zur Kulturkonferenz des Bitterfelder Wegs 1959 führt: Kulturhäuser waren ein sozialutopisches Projekt, in dem es um die „die Erhöhung des kulturellen Niveaus der werktätigen Massen“ ging [Flierl 1998: 108, zit. nach Deutsche Architektur 3 / 1954: 100.]. Sie waren Orte der Bildung und kulturellen Selbstbetätigung und damit offen für alle gesellschaftlichen Schichten – mit den Arbeiter*innen als bevorzugte Zielgruppe. Das darin enthaltene emanzipatorische Potenzial formuliert Klaus Wever in einem Buch über den Selbstaus- und -aufbau von Kulturhäusern: „Wir verstehen jetzt, warum Saal, Bühne und Klubräume in unserem Kulturhaus eine große Einheit sein müssen, warum sie alle zusammenhängen müssen in einer kreisförmigen Kette, weil jeder Raum zu jedem Raum gehört. Von jedem Klubraum muss man zur Bühne, aber auch zum Saal kommen können. Wir haben in unserem Kulturhaus keinen Unterschied zwischen Publikum und Künstler, zwischen Konsumenten und Produzenten, zwischen aktiv und passiv. W i r sind es, die auf der Bühne zeigen, was w i r im Musikzirkel erarbeitet haben. Und w i r zeigen das unseren Kollegen im Saal, die uns zeigen werden, was s i e im Literaturzirkel oder Malzirkel geschafft haben. [...] Wir machen uns Freude und bilden uns. Das soll in unserem Kulturhaus möglich sein, und das ist auch möglich. Das ist sogar ganz einfach. Nur von selbst geht es nicht. Wie es geht, das wollen wir ja gerade lernen, indem wir die Prinzipien und den Zusammenhang begreifen. [...] Wir selbst sind die Künstler und Schaffenden in unserem Kulturhaus; unsere Künstlergarderoben sind unsere Klubräume, wo wir arbeiten, proben, vorbereiten und uns verkleiden für die Aufführung vor den anderen, die selbst beim nächsten Mal Aufführende sind“ [Wever 1964: 10–11, Hervorhebungen im Original].

Anders als in den ursprünglichen Planungen für das Haus der Kultur und Wissenschaften in Chemnitz jedoch waren in der Stadthalle zwar Laienprogramme, Frauentagsveranstaltungen, Jugendweihen etc. in den Sälen vorgesehen, jedoch entfielen die Räume für das „Volkskunstschaffen“, also Laienzirkel, mit der Umwidmung des Hochhauses in ein Hotel vollständig. Sie wurde somit vor allem ein Ort der Freizeitgestaltung, für Konzerte, Theaterspiele zur Weihnachtszeit, Feste und Tagungen, für internationale Großveranstaltungen oder für den Besuch gastronomischer Einrichtungen.

11 DYNAMISCHES RAUMKONZEPT UND DURCHWEGUNG

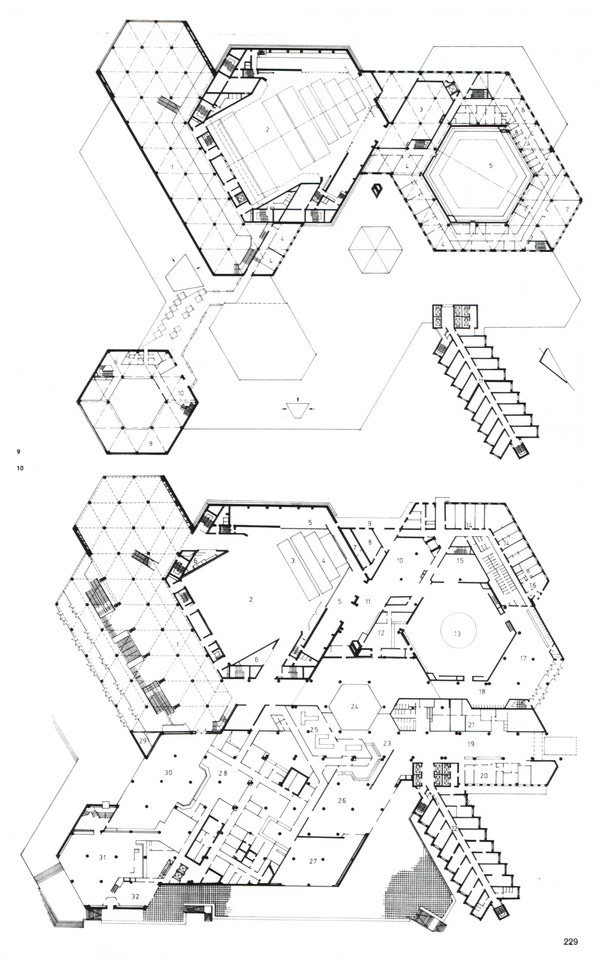

Wie wurden die neuen Raumkonzepte des IfT in der Stadthalle konkret umgesetzt? (Abb. 19, 20).

Abb. 19: Grundriss des Obergeschosses (9) und Erdgeschosses (10)

des ausgeführten Stadthallenkomplexes. Aus: Weißer 1975: 229.

Abb. 20: Legende zu den Grundrissen. Aus: Weißer 1975: 228.

Den Kern des Flachbaus der Stadthalle bilden die Bauten des großen und des kleinen Saals, um und zwischen die sich weitere Räume wie ein weiträumiges Foyer, die Selbstbedienungsrestaurants, sowie Magazin- und Arbeitsräume gruppieren. An der östlichen Ecke liegt der sogenannte Klub der Intelligenz. Die außen gelagerten gastronomischen Betriebe und das Hotel dienen sowohl der Versorgung der Besucher*innen als auch als eigenständige Restaurants, sie sind von innen wie außen betretbar. Durch das Umfließen der Räume, insbesondere des hallenartigen, großzügigen Foyers, das die beiden Säle quasi umarmt, entsteht eine dynamische, offene Raumwirkung. Als Gelenk zwischen Hotelhalle und Stadthallenfoyer wirkt das Troparium, ein überdachter Lichthof mit subtropischer Bepflanzung. An dieser Stelle ist es möglich, die Foyers der beiden Säle zu trennen. Im Hotelbereich erweitert sich die Hotelhalle zur Hallenbar und dann weiter zur Brasserie, wobei alle gastronomischen Bereiche um eine zentrale Küche angesiedelt sind, von der aus auch die Versorgung der Säle und der Foyerplätze vorgenommen wird. Die eigentlich gewünschte durchgängige Begehbarkeit aller Teile des Komplexes für alle Besuchergruppen konnte aufgrund der unterschiedlichen Besitz- und Verantwortungsbereiche nicht umgesetzt werden [Flierl 1998: 116]. Dennoch ist einer der Entwurfsgrundsätze Rudolf Weißers erfüllt, der forderte, dass die beiden Teile „trotz ihrer grundverschiedenen Funktionen und Raumforderungen innen und außen eine architektonische Einheit bilden. Es darf nicht der Eindruck entstehen, daß zwei verschiedene Bauteile aneinandergerückt wurden. Es darf keine ,Naht‘ entstehen.“ [Weißer 1968: 397]. Durch die unterschiedlichen Nutzungen und die sich durchkreuzenden Wege im Raum durchmischten sich die verschiedenen Besuchergruppen und die Hoch- und Populärkultur ganz selbstverständlich – in den Foyers konnte gegessen, getrunken oder eine Ausstellung angeschaut werden, die Hotelgäste, die abends ins Theater gingen, trafen dort auf die Besucher*innen aus der Stadt und im Anschluss ging man in eines der Restaurants oder Bars.

12 BAUKÖRPER, INNENRAUM UND AUßENRAUMGESTALTUNG

Rudolf Weißer und seine Mitarbeiter entwickelten nun die endgültige Gestalt der Stadthalle mit dem Interhotel „Kongress“ (Abb. 21): Insgesamt ist der Bau im Sinne eines Gesamtkunstwerks zu verstehen, eine Idee, die vom Innenraum bis in die Parkgestaltung trägt und das Ensemble zusammenfasst.

Abb. 21: Der Stadthallenkomplex von außen, 2018. © Romy Heiland.

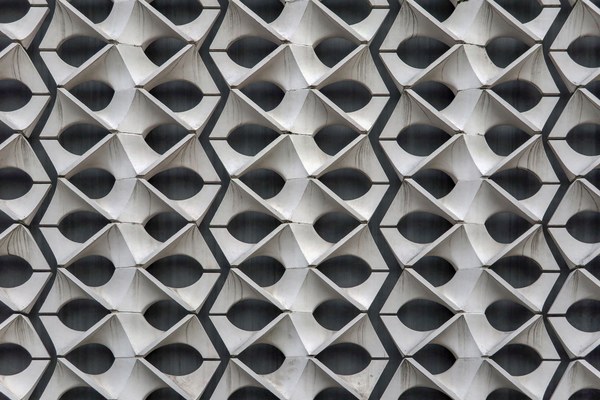

Die polygonalen Formen der Säle sind an der Gesamtkubatur sichtbar und wurden bis in die Platzraumgestaltung übersetzt. Die Gebäudemasse des Komplexes zeigt sich zum Stadthallenpark hin gestaffelt, hat aber keine Schauseite, sondern ist allansichtig ausgeführt und verfügt über mehrere Zugänge. Das schräg gestellte Hotelhochhaus mit 28 Geschossen überragt den Flachbau, dieser wiederum wird durch den Bühnenturm des großen Saals überhöht. Die Front der Baukörper ist plastisch differenziert, es wechseln transparente Glasflächen und opake Flächen mit dem rotem Werkstein des regionaltypischen Rochlitzer Porphyrs; das große Volumen des Bühnenturms ist verkleidet mit durchbrochenen, vom Weimarer Professor für Bildende und Architekturbezogene Kunst Hubert Schiefelbein gestalteten Betonformsteinen (Abb. 22).

Abb. 22: Detailansicht der von Hubert Schiefelbein gestalteten Betonformsteine,

die die Fassade des Großen Saals verkleiden, 2019. © Martin Maleschka.

Das Hotelhochhaus ist in einer Flucht mit den Seiten der Säle und schräg zur Kreuzung Brückenstraße / Wilhelm-Pieck-Straße ausgerichtet. Dabei wurden die Hotelzimmer in Fischgrätstellung um den Treppenhauskern angeordnet, woraus die gezackte Fassade resultiert, die mit der gegenüberliegenden Zickzackform des Parteigebäudes korrespondiert (Abb. 23).

Abb. 23: Die Fassade des Hotels, 2019. © Juliane Richter.

Dies hat neben gestalterischen auch funktionelle und wirtschaftliche Vorteile, wurde somit doch ein Sonnenschutz überflüssig und die Windsteifigkeit des Hochhauses gewährleistet [StAC RdS 1945–90, Nr. 15713, Bl. 135].

Eingebettet ist der Komplex in einen von Karl Wienke gestalteten Stadtpark, der nun anstelle des ursprünglich geplanten weitläufigen Aufmarschplatzes, auf dem die Demonstrationen vor dem Karl-Marx-Monument stattfinden sollten, angelegt wurde.[17] Die polygonale Grundrissform und das Dreiecksraster durchziehen dabei die gesamte Gestaltung der mit Skulpturen bestandenen Wiesenflächen, Rabatten und Brunnen.

Die Materialien des Außenbaus führen sich im Inneren fort: Mit Rochlitzer Porphyr sind mächtige Pfeiler belegt und Beton findet sich an den Wänden des Foyers, dessen Fußboden mit Lausitzer Granit belegt ist. Hier wie im Außenbereich wurden Werke bildender Künstler*innen in die Gestaltung integriert und so etwa die Zwischendecken mit vorgefertigten, lamellenartigen Stuckelementen von Eberhard Reppold gestaltet (Abb. 24).

Abb. 24: Die Stuckelemente im Kleinen Foyer wurden von

Eberhard Reppold gestaltet. © Martin Maleschka.

Der große Raum des Foyers wird durch versetzte Stützenreihungen rhythmisiert, die ursprünglich in Sichtbeton ausgeführt waren – heute sind sie fliederfarben überstrichen. Im Foyer wirkt ein großformatiges Wandbild von Horst Zieckelbein mit dem Titel Befreiung der Wissenschaft durch die sozialistische Revolution zusammen mit Fritz Cremers Plastik Und sie bewegt sich doch – Galilei, der angeordnet unter einem Oberlicht den Zeigefinger in die Höhe reckt (Abb. 25).

Abb. 25: Blick in das Große Foyer mit Fritz Cremers Plastik Und sie bewegt sich doch – Galilei und Horst Zickelbeins Wandgemälde Befreiung der Wissenschaft durch die sozialistische Revolution.

© Romy Heiland.

Im kleinen Foyer finden sich Wandreliefs aus Aluminium von Christa Sammler, am Eingang des Klubs Fayencen von Heidi Manthey, die Haupteingangstür ist von Achim Kühn gestaltet – um nur einige Beispiele zu nennen. Im Stadthallenpark sind die überlebensgroße Betonplastik Würde des Menschen von Gerd Jaeger und Wieland Försters Porphyr-Skulptur Wissenschaft als Produktivkraft aufgestellt. Es fällt auf, dass einige Künstler der Auftragswerke zu den Themen Wissenschaft und Erkenntnis gearbeitet haben. Hier wirkte offenbar die Wissenschafts- und Zukunftseuphorie der 1960er Jahre nach. Wie wichtig Weißer die Zusammenarbeit mit Künstler*innen am und für den Bau war, beschreibt Rudolf Weißer in der Zeitschrift Deutsche Architektur unter der Überschrift Die Atmosphäre der Stadt: „[Es] wird offenbar, wie notwendig es ist, die bildende Kunst mit ihren Möglichkeiten, den Menschen unmittelbar anzusprechen, in die Überlegungen des Architekten einzubeziehen. Andernfalls wäre zu befürchten, daß unsere Bauwerke oder unsere Straßen- und Platzräume zu einer kalten Abstraktion funktioneller und technischer Beziehungen werden, der die menschliche Resonanz versagt bliebe“ [Weißer 1966: 202].

Daneben spiegelt der Bau die Haltung Rudolf Weißers und seiner Kollegen wider, die Stadt, ihre Räume und ihre Gestaltung als Ganzes zu denken. Weißer formulierte zu jener Zeit auch eine harsche Kritik an moderner Stadtplanung und plädierte für eine „menschenfreundliche“ Gestaltung, insbesondere bei neuen Verkehrsplanungen, indem man große Straßen mit Kolonnaden versehen (von ihm als „Laubengänge“ bezeichnet, wie sie beispielsweise auf seine Anregung hin auch an der Chemnitzer Straße der Nationen umgesetzt wurden) oder gärtnerische Gestaltungsmittel einsetzen solle, um die Strenge der mit Platten belegten Platzflächen aufzulösen „und damit die Wirkung der technisch und funktionell bedingten Ausweitung der reinen Verkehrsflächen zu kompensieren. Die Lösung dieses Problems halte ich für eine der vordringlichsten Aufgaben des modernen Städtebaus schlechthin, der Gefahr läuft, ein Städtebau des Verkehrs zu sein, wobei die Belange des Bürgers und des Menschen zuwenig (sic!) wirksam werden.“ [Weißer 1968: 398] Auch später äußert sich Weißer regelmäßig öffentlich zu vergleichbaren Themen zu Wort, immer mit deutlicher Schärfe auf die Dringlichkeit eines Städtebaus und einer Architektur hinweisend, die auf die Bedürfnisse der Bewohner*innen eingeht.

„[U]mweltgestaltend und das Lebensgefühl der Bürger beeinflussend bleiben einzig und allein die architektonische Gestaltung, die äußere und innere Raumbildung, die Funktionsbeziehungen und die Alterungsbeständigkeit der Bauwerke. Mit anderen Worten: die Architektur. Hieraus ergibt sich Verpflichtung und die Verantwortung der Architekten.“ [Weißer 1973: 517]

13 KONTEXT: DER DRESDNER KULTURPALAST UND DER PALAST DER REPUBLIK IN BERLIN

Die Stadthalle ist in einer Reihe mit weiteren Kulturzentren zu sehen und steht in Bezug auf die Entwicklung einer Typologie von Mehrzwecksälen zwischen dem Dresdner Kulturpalast und dem Palast der Republik in Berlin, wobei Dresden als Beispiel für einen ersten Kulturbau steht, in dem das IfT einen variabel veränderbaren Saal schuf und der Berliner Palast der Republik einen Kulminationspunkt dieser Entwicklung darstellt.[18]

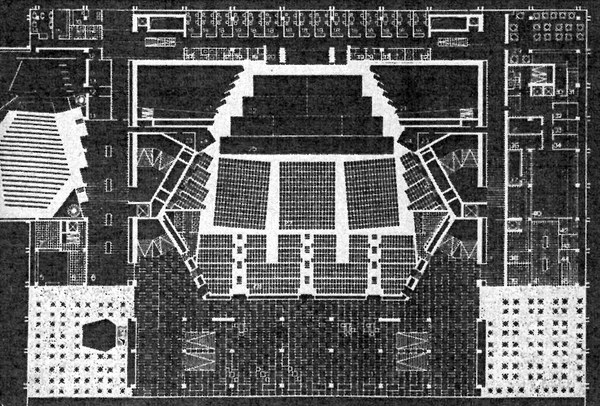

Der Kulturpalast in Dresden war bereits in die Aufbauplanungen der Stadt Dresden von 1951 mit dem Altmarkt als Zentrum vorgesehen – zu jener Zeit noch im neo-klassizistischen Stil mit Höhendominante nach Vorbild der Kulturpaläste in Moskau und Warschau. Mit dem Wettbewerb von 1959 wurden Planungen für ein Haus der sozialistischen Kultur am Altmarkt ausgeschrieben, ein erster Preis jedoch nicht vergeben. Schließlich wurde auf Basis eines überarbeiteten Entwurfs von Leopold Wiel, Siegfried Emmerich und Klaus Wever von 1962 weiterbearbeitet. Ausgeführt wurde der Kulturpalast schließlich von 1967 bis 1969 durch ein Kollektiv des VEB Hochbauprojektierung Dresden unter der Leitung von Wolfgang Hänsch und Herbert Löschau. Es war eines der ersten großen Saalprojekte des Instituts für Kulturbauten. Klaus Wever, der Anfang der 190er Jahre aus Dresden zum kurz zuvor gegründeten Berliner IfT ging, erarbeitete die Saalkonzeption und Bühnentechnik mit Kurt Hemmerling [Klemm 2016: 10–26, Buttolo 2009: 88–111] (Abb. 26).

Abb. 26: Kulturpalast Dresden, Grundriss des 1. Obergeschosses im

Entwurf des IfT von 1962. Aus: Scena 2, 1963: 6.

Der zentrale Multifunktionssaal mit einem unregelmäßig hexagonalen Grundriss fasste 2500 Zuschauer*innen vor dem Orchestergraben, bei Mitbenutzung des Bühnenteils konnten bis zu 3000 Zuschauer*innen Platz finden. Der Saal war flexibel und wandelbar, was ermöglicht wurde durch eine Reihe von speziellen Lösungen: Ein Kippparkett gewährleistete bessere Sicht. Das Gestühl des Parketts konnte zusammengeschoben und mittels Hubpodium unter dem Parkettboden verstaut werden, sodass Parkett und Bühnenfläche eine ebene Fläche bilden konnten. Die oben erwähnten Gassendrehtürme fanden hier ihre erstmalige Anwendung. Und bei Kongressveranstaltungen war eine Bühne nicht sichtbar, da Wände die Bühnenstraße verdeckten. „Erst bei Bühnenveranstaltungen öffnen sich zwei gegenüberliegende Wände einer Saalzone zu einer Bühnenstraße, die Dekorationstransporte und Massenauftritte, auch von Tieren und Fahrzeugen, werden aus zwei Seitenbühnen zur Spielfläche ermöglicht.“ [Scena 1963: 3–11]. Außer auf dem Kippparkett fanden die Zuschauer*innen auf einem stufenförmigen Parkett sowie im Rang Platz.

Formal finden sich Ähnlichkeiten mit dem Chemnitzer Saalbau und es wird deutlich, dass das IfT in Chemnitz auf die Dresdner Erfahrungen aufbaute: Der große Saal entwickelt sich ebenfalls auf einem unregelmäßig sechseckigen Grundriss, ist im Bühnenbereich mit Hubpodien ausgestattet und im Parkett mit Stuhlwagen, auch der Rang ist ähnlich angeordnet wie in Dresden. Eine Flexibilität wie im kleinen Chemnitzer Saal erreichte man in Dresden jedoch noch nicht.

Die Nutzungsmischung innerhalb des Gebäudes und die Durchmischung der Publika war auch in Dresden elementarer Bestandteil und wurde sowohl durch das Einrichten entsprechender Räume für Clubs und Laien-Zirkel, die Nutzung als Tagungsstätte, für Musikfest- und Jugendspiele als auch für unterhaltende Formate wie Revuen und Schlagerkonzerte sowie gehobene Kultur, etwa Konzerte der Dresdner Philharmonie oder Ballettaufführungen forciert [ausführlich: Klemm 2016: 42–99]. Ähnlich wie im Chemnitzer Haus war demnach eine ganztägige Öffnung des Baus vorgesehen. Diese Tradition wurde nach der Sanierung durch das Büro gmp (Fertigstellung 2017) weiterverfolgt: Nun befinden sich hier neben der Spielstätte für die Dresdner Philharmonie ein Kabarett und eine Stadtbibliothek. Der Saal wurde aufgrund des Umbaus in einen reinen Konzertsaal zwar akustisch deutlich aufgewertet, verlor jedoch seine Multifunktionalität und Wandelbarkeit vollends.

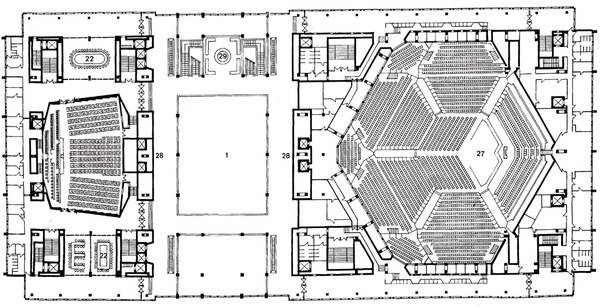

Eine Weiterentwicklung der Chemnitzer Saaltypologie stellt der Palast der Republik in Berlin dar. Das zentrale, repräsentative Gebäude der DDR in Berlin, für das bereits seit den 1950er Jahren geplant wurde, durchlief ähnlich wie die Dresdner und Chemnitzer Gebäude in der Planungsgeschichte eine Entwicklung, die die Prämissen der Zeit spiegelte: vom Regierungsgebäude mit Höhendominante bis hin zum letztlich ausgeführten Kulturpalast als liegenden Quader nach einem Entwurf von Heinz Graffunder, der das Projekt mit Karl-Ernst Swora, Wolf-Rüdiger Eisentraut, Manfred Prasser und Günter Kunert und weiteren bearbeitete (Abb. 27, 28).[19]

Abb. 27: Der Palast der Republik in Berlin, Grundriss des 3. Geschosses.

Aus: Graffunder/ Swora H. 15 / 1976: 535.

Abb. 28: Der Palast der Republik in Berlin, Schnitt. Aus: ebenda: 537.

Die Nutzungen hier waren noch weitaus vielfältiger, war der Palast der Republik doch neben einem zentralen Kultur-/Volkshaus auch ein Parlamentssitz, denn hier war gleichzeitig die Volkskammer untergebracht. Für die kulturelle und die politische Funktion plante Graffunder jeweils einen Saal. Ein weiträumiges, über zwei Geschosse verlaufendes Foyer verband die Räume, das man je nach Veranstaltungsart ab- und unterteilen konnte.

Auch für dieses Haus entwarf Klaus Wever den großen Veranstaltungs-Saal mit bis zu 5000 Plätzen [Flierl 1998: 118]. Es war gefordert, dass „kein Theatersaal im traditionellen Sinn mit einer stationären Bühne, sondern ein Mehrzwecksaal für ein weitgefächertes Veranstaltungsprofil mit einem im Bedarfsfall vorhandenen variablen Podium“ entstehe und dabei wurde „die räumlich-funktionelle Einheit zwischen Zuschauerraum und Podium angestrebt, um die Distanz zwischen Aktions- und Rezeptionsbereich zu verringern“ [Keller / Zimmermann 1976: 15]. Der Saal war maximal transformierbar und flexibel an die unterschiedlichen Veranstaltungsformate und Platzbedarfe anzupassen. Auf Grundlage eines symmetrischen Sechsecks wurden ein ebenes Parkett und variable Aktionsflächen (Podien) entworfen. Sechs trapezförmige Kipptribünen (Schwenkparketts) als Mittelparkett und ein Rang ergänzen die Platzierungsmöglichkeiten. Zur Veränderung des Saals können die Schwenkparketts, Roll- und Senkwände sowie Teleskoptrennwände, absenkbare Deckenplafonds und Hubpodien eingesetzt werden, sodass die Saalgröße von 500 bis 5000 Plätze variieren kann. Dabei betrug die Zeit für einen Umbau von einem Saal mit ansteigenden Stufen in einen ebenen Saal lediglich 120 bis 150 Minuten. Zur Anlieferung der zum Teil sehr großen Dekorationsteile konnten LKWs ebenerdig in den Bau einfahren und über Ausgleichshubpodien nach oben gefahren und entladen werden.

Neben den Sälen und dem Hauptfoyer existierten weitere Foyers, mehrere Restaurants, Geschäfte für Zeitschriften, eine Touristeninformation, die „Palast-Galerie“, Bars und das Theater im Palast (TiP) im 4. Geschoss mit 250 Sitzplätzen [Graffunder / Swora 1976: 529]. Da das Foyer den ganzen Tag über geöffnet war, war der Bau durchgehend belebt und benutzt. Durch seine Nutzungsmischung war er als Ort sowohl für das Volk als auch für den Staat und seine Selbstrepräsentation gedacht. Der „Palast der Paläste“, schreibt Bruno Flierl, war im Grunde „ein funktionell erweitertes Kulturhaus als Volkspalast und Staatspalast zugleich“ [Flierl 1998: 117, Hervorhebungen im Original]. Und so fanden große Konferenzen und Tagungen, Staatsakte und Feste und Feiern ebenso statt wie Immatrikulationsfeiern, Jugendweihen, populäre Konzerte, Theateraufführungen und klassische Orchesteraufführungen. Flierl macht auf den dieser Konzeption innewohnenden Widerspruch aufmerksam:

Man muss anfügen: jedenfalls bis zu seiner Schließung 1990. Dass er in diesem Jahr wiederum von Künstler*innen besetzt und nun wirklich als „Haus des Volkes“ für sich beansprucht wurde, verbunden mit der Forderung nach Einrichtung eines Kunstzentrums, ist ein Erbe des emanzipatorischen Volkshausgedankens und markierte den Beginn eines 16-jährigen Streits um dieses teils ungeliebte und unbequeme Erbe [Knöfel 1998: 169–170]. Trotz internationaler Proteste und einer künstlerischen Zwischennutzung ab 2004 erfolgte der Abriss im Jahr 2006.

14 NACH 1990

Wissend um die späteren Entwicklungen der oben beschriebenen Kulturhäuser ist es umso bemerkenswerter, dass der Chemnitzer Stadthallenkomplex auch heute noch über zwei multifunktionelle und flexibel umbau- und anpassbare Mehrzwecksäle verfügt. Dabei wurde auch die mittlerweile samt der Freianlagen unter Denkmalschutz stehende Stadthalle nach 1990 mehrfach saniert. Dass dies behutsam geschah, ist vor allem Peter Koch zu verdanken, dem noch heute ein Architekturbüro leitenden ehemaligen Mitarbeiter aus Rudolf Weißers Kollektiv. So war er etwa mit den brandschutztechnischen und funktionellen Ertüchtigungen betraut und führte auch die Anbringung der wärmegedämmten Aluminiumvorhangfassade des Hotels 1993/94 durch. Die Aluminiumfassade war bereits zur Bauzeit geplant, wurde dann jedoch eingespart. Der stattdessen verwendete Silikatspritzputz auf Beton erhielt mit der Zeit eine schwarz-graue Färbung, was dem Hochhaus den Namen „schwarze Witwe“ bescherte. Außerdem wurde der nördliche Teil des Ensembles gegenüber dem Karl-Marx-Monument unter Beibehaltung der Fassade umgebaut, dadurch entstanden dort kleine Läden, Gaststätten und eine Diskothek. Bei einer Sanierung in den Jahren 2008 bis 2011 wurden Glasscheiben unter Beibehaltung der Profile erneuert und bauzeitliche Oberflächen erhalten. Aktuell arbeitet das Berliner Büro studioinges zusammen mit Peter Koch an einer Neugestaltung des Westteils der Stadthalle und Erweiterung zum Kongresszentrum [Menting 2019: 120].

Dank seiner heutigen Nutzung als Kultur- und Kongresszentrum mit Aufführungsraum für die Philharmonie im kleinen Saal und großen Events und publikumswirksamen Shows im großen Saal ist die Stadthalle nach einigen schwierigen Jahren nun wieder ein gut besuchter Ort für verschiedenste Publika. Auch in der öffentlichen Wahrnehmung wird der Bau aufgrund seiner architektonischen Qualität und städtebaulichen Einbindung wertgeschätzt, was längst nicht bei allen Kulturhausbauten und Stadthallen, die in der DDR errichtet wurden, der Fall ist.[20] Auch der Eintrag der Sachgesamtheit von Stadthalle, Hotelhochhaus und Platzgestaltung als Kulturdenkmal zeugt von jener Wertschätzung in der Stadt, die für sich mit dem Titel „Stadt der Moderne“ wirbt.

Die Chemnitzer Stadthalle entspricht mit ihrer Gestaltung, der Material- und Funktionsgerechtigkeit grundlegenden Forderung der Moderne und ist durch die Einordnung in den Stadtraum, die Durchdringung des Gestaltungskonzepts in all seinen Teilen und die Technik und Wandelbarkeit der Säle ein herausragendes Beispiel für ein Kulturzentrum der DDR. Und nicht zuletzt stellt sie bis heute den einzigen noch verbliebenen größeren Kultur-Komplex der DDR der, in dem die multifunktionelle Wandelbarkeit und Polyvalenz der Säle noch vollständig gegeben ist.

Literatur

Unveröffentlichte Quellen

Interviews mit Peter Koch am 21.11.2017, 19.02.2018, 08.01.2019.

Veröffentlichte Quellen