Bewegung und Dynamik in den Bauten für die Aufführungskünste. Räumliche Konstellationen und Atmosphären

Annette Menting (Leipzig)

Das Phänomen Bewegung ist in vielen künstlerischen und wissenschaftlichen Disziplinen relevant, was unterschiedlichste Definitionen mit sich bringt. Allerdings basieren sie jeweils auf der Feststellung zur Lageveränderung eines Körpers im materiellen oder ideellen Raum in der Zeit. Bewegung steht für Entwicklung und Werden im Unterschied zur Statik, als einem trägen Beharrungszustand. Nachfolgend werden Aufführungsbauten unter dem Aspekt von Bewegung und Dynamik im architektonischen Entwurf, in der Raumbildung und der Quartiersentwicklung betrachtet.

Auf die Wirkung von Bewegung in Kunst und Architektur des 20. Jahrhunderts verweist ein Standardwerk der Architekturgeschichte Raum, Zeit, Architektur, Die Entstehung einer neuen Tradition von Sigfried Giedion. Ausgehend von der Simultaneität der dargestellten Körper im Kubismus, die durch ein Herumbewegen um das Objekt entsteht und damit den statischen Standpunkt einer Perspektive aufgibt, beschreibt Giedion die Reziprozität von Kunst und Architektur und die Konzeptionen der scheinbar bewegten, schwebenden Baukörper und der fließenden Räume in den Entwürfen und Bauten des Purismus, Konstruktivismus und Neoplastizismus. Als künstlerische Ziele benennt er Beweglichkeit und Wandel, wie sie beispielsweise hinter den Forderungen des Futurismus nach technischen Innovationen stehen. Anstelle der Dreidimensionalität des euklidischen Raums tritt ein um die Zeit erweitertes Raumverständnis, das Multiperspektivität und Bewegung einbezieht.[1] Giedion beschreibt die Voraussetzung zur Wahrnehmung von Raum: „Um die wahre Natur des Raumes zu erfassen, muss der Beschauer sich selbst in ihm bewegen.“ [Giedion 1992: 280] Die Dynamik der architektonischen Form verfasste der Kunst- und Medientheoretiker Rudolf Arnheim Mitte der 1970er-Jahre und reflektierte die Anschauungsform von Bauten, um angesichts der Kritik an der modernen Architektur auf die Bedeutung der Wahrnehmung und des sinnlichen Erlebens von Raum einzugehen – und damit gleichermaßen auf die physikalischen und psychologischen Funktionen von Architektur. Hierbei stellte er fest, „dass die Dynamik der Form, Farbe und Bewegung der maßgeblichste – wenn auch am wenigsten erforschte – Faktor der Sinneswahrnehmung ist“. [Arnheim 1980: 15]

Die Bewegung im Raum für die Aufführungskünste und seine Wandelbarkeit wurden seit Beginn des 20. Jahrhunderts durch innovative Raum- und Bühnentechnik wie Drehbühnen, Hubpodeste, Bühnentürme und insbesondere durch den Einsatz von Projektionen und neuen Medien ermöglicht. Dies steht in Wechselbeziehung zu modernen Theateraufführungen, bei denen Bewegung eine größere Eigenständigkeit erhalten hatte: „Im 20. Jahrh. verändert sich mit der Absage an die Vorherrschaft des dramatischen Textes auch die Perspektive auf die B.[ewegung] auf der Bühne. B. wird zur autonomen theatralen Kategorie, zum Darstellungsmaterial, jenseits ihrer Anbindung an den menschlichen Körper. Mit der Aufwertung der Inszenierung bekommen auch raumzeitliche Aspekte der B. wie Dynamisierung und Rhythmisierung eine neue Bedeutung. In verschiedenen Konzepten zur Bühnensynthese wird B. als formales Prinzip neben Form, Licht und Farbe gestellt.“ [van Eickels u.a. 2005: 39] Außerdem war die Anordnung von Spielern und Publikum in Bewegung geraten und anstelle des statischen Gegenübers kam es zu dynamischen Prozessen von Anordnungen innerhalb der Aufführung oder wechselnd bei unterschiedlichen Aufführungen, was Auswirkungen auf neue Raumkonzepte hatte. Ein weiterer Aspekt war die (Un-)Möglichkeit des Sich-Hindurch-Bewegens an den Übergängen vom öffentlichen in einen halböffentlichen Raum, zwischen Außen und Innen sowie zwischen Aktionsbereichen des Publikums und der Aufführenden. Unterstützt die Gestaltung eher einen schwellenlosen und fließenden Übergang oder werden Grenzen ausgebildet und Übergänge stärker reglementiert? Hiermit wurde letztlich auch der prinzipielle Zugang zu einem Ort angesprochen, also neben dem physisch-räumlichen auch der programmatische Zugang: Wer wird eingeladen, an den Aufführungsort zu kommen und wer wird eher ausgeschlossen?[2] In den 1960er-Jahren formulierten die Strukturalisten eine Position zur Polyvalenz des Raums, das heißt ihn nicht als gegeben anzunehmen, sondern seine Aneignung als wichtigen Prozess für die Wahrnehmung bzw. Konstituierung zu verstehen – und zwar sowohl im Entwerfen als auch im Gebrauch.[3] Es wurde die Frage gestellt, wieviel technisch aufwändige Beweglichkeit erforderlich sei und ob auch eine Offenheit in der Programmierung den variablen Gebrauch ermögliche. Dieser Aspekt kam letztlich auch angesichts von knappen Budgets auf, da neue Lösungsansätze zur Einfachheit gefunden werden mussten. Damit einhergehend entwickelte sich eine Mobilität, die zur Bewegung des Spielraums aus dem repräsentativen Theaterhaus hinaus und hin zur Nutzung von Nicht-Theaterbauten führte. Als Aufführungsräume gewannen seit den 1980er-Jahren leerstehende Industriebauten, Kirchen und Hallen eine neue Qualität durch ihren Charakter als „found space“ oder „converted space“ mit einer spezifischen Atmosphäre.[4] Durch ihre Neunutzung erfuhren sie einen Wandel, mit dem oftmals auch ihr Erhalt verbunden war. In den letzten Jahren kam es auch zu Bewegungen aus einem festen Theaterhaus an andere, temporär genutzte Orte der Stadt, was unterschiedlich motiviert war: durch Nutzung von Interimsräumen während Bautätigkeiten, Festivals an öffentlichen Orten und Ergänzung durch Satelliten-Spielorte. Auch hier ergaben sich unerwartete Atmosphären, Raumerfahrungen und Verbindungen mit der Stadtgesellschaft.

Architektur-Diskurse zu Aufführungsbauten in den 1960er-Jahren

Ein intensiver Diskurs zum Theaterbau fand in den 1960er-Jahren statt, obgleich die meisten Theaterhäuser bereits in der Nachkriegszeit errichtet worden waren. In kritischer Revision der jüngsten Entwicklungen konventioneller Raumlösungen forderten Künstler*innen, Regisseur*innen und Architekt*innen Neuerungen zur Konzeption von Aufführungsbauten mit der Absicht zur Wandlung des Theaters – Wandlung der Gesellschaft. [vgl. KJT 1957: 1333-1335] Dabei erfolgte der Rückblick zur Avantgarde der 1920er-Jahre und Erwin Piscator veröffentlichte erneut Das politische Theater (1929/1963) mit den Darstellungen zum Totaltheater, das er mit Walter Gropius 1927 als Theatermaschine konzipiert hatte. 1965 fand in der Akademie der Künste Berlin ein transdisziplinäres Architekten-Colloquium mit Theaterleuten statt, das gleichermaßen von Architektenverbänden wie dem Bund Deutscher Architekten und dem Deutschen Werkbund sowie dem ITI Internationalen Theaterinstitut und der Fachzeitschrift Theater heute ausgerichtet wurde. Diskutiert wurde wie das „Theater für morgen“ aussehen müsse und im Ergebnis konstatiert, dass es kein ideales Theater geben könne, da es immanente Widersprüche aufzuheben habe, um gleichermaßen Schauspiel, von den Klassikern bis zur Gegenwart, sowie das Happening und die Große Oper zu ermöglichen.[5] Sein Projekt für ein Mobiles Theater hatte Werner Ruhnau bereits einige Jahre zuvor entwickelt, um aus dem „Konsumentenverein“, den passiven Zuschauern, aktive Partner des Theatergeschehens zu machen. Dabei soll der gesamte Theaterraum über Hubpodien variabel sein, in das Spiel einbezogen werden können und eine Offenheit haben, die auch Ausdrucksformen zukünftiger, noch unbekannter Aufführungen erlaubt. Dieses Konzept untermauerte Ruhnau mit seinem Manifest für das multiperspektivische Theater. [vgl. Kühne 1968: 375] Einige Jahre später wurde ein Entwurf von Fritz Bornemann für temporäre Fernsehstudios in einer Messehalle unter dem Aspekt Fernsehen als Experiment für Simultanspiel vorgestellt, um auf die hier gegebene Aktivierung der Zuschauer zu verweisen und damit die Räume des neuen Mediums ins Verhältnis zum Theater-Spielraum zu setzen. [vgl. Kühne 1967: 976] Mitte der 1960er-Jahre wurde der Begriff Studiobühne für die modernen, den verschiedenen Sparten und künstlerischen Tendenzen der Zeit gerecht werdenden Häusern für die Aufführungskünste eingeführt. Er setzte sich von der Bezeichnung Theaterbau ab, mit der die Raumkonzepte des bürgerlichen Theater aus dem 18. Jahrhundert verbunden waren. [vgl. Kühne 1968: 386]

Bewegung in den Spielorten: NeuAufbauten der 1960er- und 1970er-Jahre in Berlin

Nach der großen Theaterbauphase der ersten beiden Nachkriegs-Dekaden finden sich kaum noch Neubauten in Deutschland, sondern allenfalls einzelne Neuaufbauten auf historischen Fundamenten kriegszerstörter oder umzunutzender Häuser. Dabei kam es, trotz der einschränkenden baulichen Rahmenbedingungen, zu interessanten Raum-Konstellationen, was an zwei Berliner Beispielen, der Studiobühne und der Schaubühne, gezeigt werden soll.

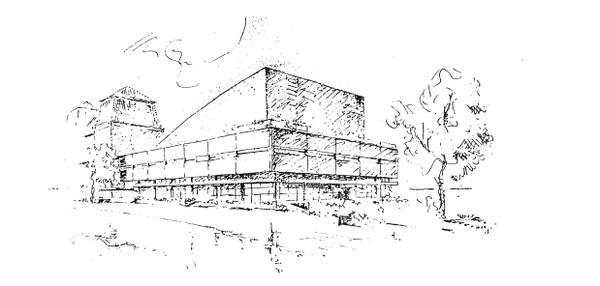

Abb. 1: Perspektive Studiobühne Berlin von Paul G.R. Baumgarten. © Stiftung Archiv der Akademie der Künste, Baukunstarchiv, Nachlass Baumgarten

Studiobühne Berlin

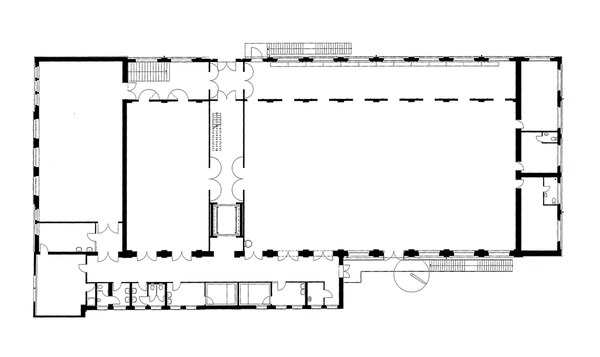

Mit der Konzeption der Studiobühne Berlin werden die zeitgenössischen Forderungen nach Neuerungen verfolgt, so formulierte ihr Architekt Paul G. R. Baumgarten seine Entwurfsprämisse, dass der Bau „nichts anderes sein [will] als ein in sich bewegliches Gehäuse für alle Arten theatralischer Darbietungen“.[6] Baumgarten, der seit 1952 Professor in der Architekturabteilung der benachbarten HfBK war, beschäftigte sich bereits Anfang der 1960er-Jahre mit ersten Studien zu einem Mehrsparten-Theater für 350 Zuschauer, das gleichermaßen Aufführungen von Sprech- und Musiktheater ermöglichen sollte. Der Theaterbau der heutigen Universität der Künste Berlin, kurz UNI.T, wurde nach längerer Planungsphase als Studiobühne (1960/1967-1975) unter den engen Rahmenbedingungen des Bauens im Bestand errichtet.[7] (Abb. 2-3)

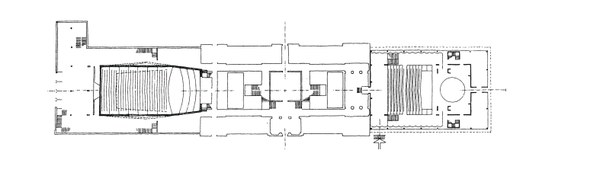

Abb. 2: Erdgeschossgrundriss Studiobühne mit Bestandsbau und

Konzertsaal Berlin. Aus: [Kühne 1977: 570]

Abb. 3: Spielraumvarianten Studiobühne Berlin, Schauspiel (oben) und

Musiktheater (unten). Aus: [Kühne 1977: 573]

Die Grundrissfigur unterlag hinsichtlich ihrer Form und Dimension einer Bindung an die Bestandsfundamente des früheren, im Krieg zerstörten Saalbaus. Dennoch ist es Baumgarten gelungen, einen neuen Saal zu konzipieren, der eine hohe Variabilität und Beweglichkeit von und innerhalb des Aufführungsraums für die Studienpraxis ermöglicht. Das Theater-Instrument verzichtet auf eine eindeutige Determination raumbildender Praktiken und animiert stattdessen, im Sinne eines polyvalenten Raums, zu unterschiedlichen Anordnungen und Konstellationen, die Spielformen mit Raumbühne, Guckkasten, Amphitheater, Mittelbühne und Arena ermöglichen. Unterstützende Elemente für die verschiedenen räumlichen Konstellationen und Veränderungen von Höhenniveaus sind die Ausstattung mit einer flexiblen Bestuhlung und mit Praktikabeln im vorderen Zuschauerbereich sowie mit Hubpodien im Orchestergraben. Über drehbare Bühnenportal-Türme kann eine enger gefasste Guckkastenbühne oder eine Raumbühne eingerichtet werden. Die studioähnliche Technikdecke mit beweglichen Akustiksegeln und saalumspannenden Beleuchtergalerien und -brücken erzeugt unterschiedlichste Akustik- und Lichtsituationen. Die Bewegung im Saal wird durch das Einraum-Konzept unterstützt, das mit fließenden Übergängen zwischen den Seitenfoyers und -bühnen und den Zuschauerbereichen angelegt ist, so dass sich hier Zuordnungen überlagern und verbinden. Zudem bietet sich die Möglichkeit einer ungewöhnlich engen Beziehung des Saals zum Außenraum und zur Stadt, da die seitlichen Fassaden vollständig verglast sind und die im Zwischenraum der Glasfassade installierten Vorhänge bei Bedarf geöffnet oder geschlossen und damit in das Spiel einbezogen werden können. Im Innern ist ein hohes Maß an Bewegung im Raum und Beweglichkeit der Raumelemente gegeben, was allerdings dem quaderförmigen Baukörper von außen kaum anzusehen ist. Der Bau folgt den Bestandsvorgaben und fügt sich in die Fluchten des historistischen Hauptgebäudes und des Konzertsaals ein. Baumgarten erklärte, dass die architektonische Gestaltung des Theaters zurückhaltend sei, es versage sich, „in irgendeinem Sinn modernistisch oder sensationell zu sein, bei allem Aufwand hält es sich eher zurück, verzichtet sozusagen auf Architektur.“ [Baumgarten 1960] Der Architekt, der mit dem Haus gleichermaßen „Überliefertes bewahren und herausfordern zum Experiment“ will, bedauert wenige Jahre nach der Eröffnung, dass das räumliche Potenzial der Studiobühne als Experimentiertheater nicht genutzt werde. [Baumgarten 1960] Zu vergleichbaren Kommentierungen kam es in diesen Jahren auch angesichts anderer Studiobühnen und Kleiner Häuser mit Experimentiercharakter, da die Räume seinerzeit nicht im Sinne ihrer Ausstattungsmöglichkeiten genutzt wurden. [vgl. Kühne 1968: 386]

Betrachtet man allerdings die Aufführungen im UNI.T – Theater der UdK Berlin in den letzten Jahren, so hat sich inzwischen nicht nur der Name, sondern auch die Spielpraxis grundlegend geändert. Die Studiengänge der Fakultät Darstellende Kunst wie Schauspiel, Gesang/Musiktheater, Musical, Bühnen- und Kostümbild nutzen den Saal intensiv, indem er sich für die unterschiedlichen Aufführungen in den Anordnungen von Spielern und Publikum regelmäßig verwandelt. Hierzu werden auch aufwendige Umbauten durchgeführt, da die Studienpraxis Nutzungsintervalle mit mehrwöchigen Buchungen für einzelne Produktionen innerhalb des Studienjahres vorsieht vergleichbar einem En-Suite-Spielbetrieb. [vgl. Reu 2018]

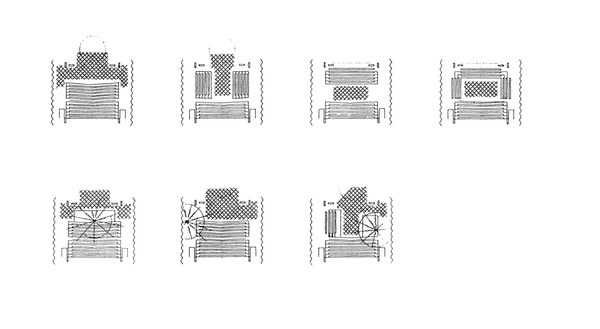

Abb. 4: Bühnenbild-Modell für Ein Sportstück im UNI.T Theater UdK Berlin.

© UdK Berlin, Fotograf: Patrick Reu

Eine umfassende Raumnutzung erfolgte mit der Aufführung Ein Sportstück von Elfriede Jelinek in der Spielzeit 2018/19 vom Studiengang Schauspiel unter der Regie von Hermann Schmidt-Rahmer mit der Bühnengestaltung von Orli Baruch. Bei dieser Produktion war der Spielbereich in der Saalmitte und auf den Zuschauerrängen angeordnet, während das Publikum auf der Bühne platziert wurde.[8] Für die Aufführung wurde eine weite Ebene im Bereich des Orchestergrabens und des vorderen Zuschauerbreichs hergestellt und die festeingebauten Tribünen wurden als Höhenstaffelung genutzt, um die Bewegungsfolge und Dynamik des Stücks räumlich zu akzentuieren. Der Kontrast von der Weite der Spielfläche zur Dichte des kleinen Zuschauerbereichs erzeugte eine eindrucksvolle Spannung im Aufführungsraum.

Abb. 5: Bühnenaufbau zu Ein Sportstück, Blick von der als Zuschauerraum genutzten Bühne in den Spielraum im UNI.T Theater UdK Berlin. © UdK Berlin, Fotograf: Daniel Nartschick

Abb. 6: Generalprobe 06.12.2018 zu Ein Sportstück im UNI.T Theater UdK Berlin.

© UdK Berlin, Fotograf: Daniel Nartschick

Inzwischen werden im Studienbetrieb die Möglichkeiten zur stärkeren Einbeziehung des Raums regelmäßig genutzt, um auch auf variable Situationen außerhalb der Hochschule vorbereitet zu sein. Baumgarten hatte die Voraussetzungen für Bewegung und variable Nutzung geschaffen ohne eine kostenaufwendige, hochtechnische Lösung im Sinne einer Theatermaschine, sondern auch aufgrund des geringen Budgets mit einfachen Elementen für die Raumverwandlung.[9] Nach mehr als 40 Jahren ist der Saal baulich unverändert (1995 Denkmalschutz), es wurde lediglich die Lichttechnik erneuert und einzelne Instandhaltungsmaßnahmen vorgenommen, und sein Potenzial als Experimentierraum für den Studienbetrieb wird genutzt.

Schaubühne Berlin

Die Theaterschaffenden der Schaubühne hatten Mitte der 1970er-Jahre die Grundzüge für ihren neuen Spielort selbst definiert: ein Drei-Raum-Konzept, das flexibel auch einen großen Hallenraum ermöglichen und zugleich einen einfachen, industriellen Raumcharakter haben sollte. Einige Jahre zuvor war Peter Stein 1970 mit einer Gruppe junger Theatermacher und Schauspieler an die Schaubühne gekommen, die ihren ersten Spielort seit 1962 in einem Vortragssaal der Arbeiterwohlfahrt am Halleschen Ufer hatte. „Vor dem Hintergrund der 68er-Bewegung und ausgehend von einer Unzufriedenheit mit dem damaligen Stadttheatersystem ging es darum, dem deutschen Stadttheater durch neue Formen gemeinsamer Theaterarbeit eine Alternative entgegenzusetzen.“ [Schaubühne: Geschichte] Stein blieb bis 1985 künstlerischer Leiter der Schaubühne, die seit Anfang der 1980er-Jahre ihren neuen Spielort am Lehniner Platz hatte.[10] Bevor der Standort in der West-City entschieden wurde, gab es auch einen Vorschlag von Andreas Reidemeister für einen wandelbaren Neubau auf einem brachliegenden Güterbahnhofsgelände an den Yorckbrücken und damit nahe des Spielortes am Halleschen Ufer. Eine besondere Atmosphäre ging von dem industriell geprägten Ort der Bahnanlagen und Brücken aus und sollte durch die Installation von großen, wiederverwendeten Montagegerüsten mit Stahlgittertürmen unterstützt werden.[11] Der Berliner Senat favorisierte allerdings den Standort Mendelsohnbau am Lehniner Platz und die Theaterleute stimmten dem Angebot zu. Seit 1975 konzipierte der Architekt Jürgen Sawade den Umbau des ehemaligen Kinos Universum zur neuen Spielstätte für das international renommierte Ensemble.

Abb. 7: Schaubühne am Lehniner Platz Berlin. © Creative commons,

Fotograf: Rainer Lück

Das realisierte Konzept für den Theaterbau ist offenkundig bestimmt durch den Wunsch, das vom Abriss bedrohte Kino und den WOGA-Komplex (1927-31) als Großstadtarchitektur zu erhalten und zugleich das desolate Areal am westlichen Ende des Kurfürstendamms im Sinne einer Stadtreparatur umzugestalten. Die Anlage stand zwar noch nicht unter Denkmalschutz, doch argumentierte Günter Kühne angesichts des Europäischen Denkmalschutzjahres 1975 mit dem Erhalt eines Baudenkmals.[12] [vgl. Kühne 1975: 1006] Sein Architekt Erich Mendelsohn gehörte zur Berliner Avantgarde der 1920er-Jahre, mit dem Begriff „funktionelle Dynamik“ beschrieb er seinen Aufbruch zum Neuen Bauen und seine plastisch-skulpturale Architektur. [Mendelsohn 1975: 68] Angesichts der Bedeutung des Universumkinos und seines Architekten hatte Sawade den Vorschlag gemacht, den Kinobau für die Anforderungen der Schaubühne umzugestalten.

Die Schaubühne befürwortete dieses Konzept, obgleich offensichtlich war, dass das Bauen im Bestand auch zu räumlichen Einschränkungen und Kompromissen führen musste wie zu knappen Saalnebenflächen, sehr schmalen Foyers und kleineren Werkstatträumen. Der Entwurf des Theatersaals basiert auf einem Einraum, der sich weitgehend über die Bestandsfläche erstreckt. Eine Besonderheit ist die Ausbildung eines vollflächig beweglichen Bodens mittels einer Hubpodien-Maschinerie, die unterschiedliche Raumsituationen und Anordnungen von Spiel und Publikum ermöglicht. Außerdem kann der bis zu 1500 Besucher*innen fassende Aufführungsraum durch zwei Rolltore in drei kleinere Säle geteilt werden.

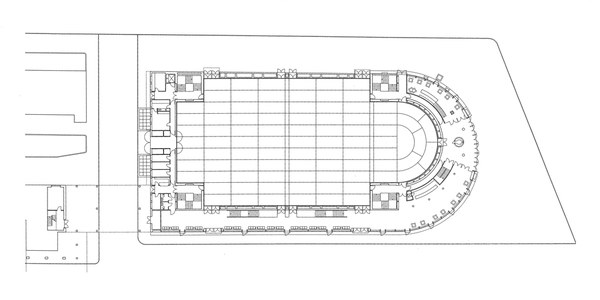

Abb. 8: Grundriss Schaubühne Berlin. Aus: [Schäche 1997, 58]

Abb. 9: Spielraumvarianten Schaubühne Berlin. Aus: [Schäche 1997, 60]

Die hieraus resultierenden Möglichkeiten verschiedener Raumfiguren reichen von der Guckkastenbühne über die Transversale, große Arena, Opernbühne mit Orchestergraben bis hin zum Spiel im Amphitheater oder auf einer Kabuki-Bühne. Angesichts dieser Bewegungs- und Wandlungsprinzipen bezeichnet der Architekt Jürgen Sawade die Schaubühne am Lehniner Platz als „Theater der Zukunft“. [Schäche 1997: 56] Doch im Verhältnis zu den bereits in den 1960er-Jahren geführten Diskussionen und Konzepten wird deutlich, dass der Entwurf deutliche Nähe zum Multiperspektivischen Theater von Werner Ruhnau hat. Bemerkenswert war allerdings der Planungsprozess für die Schaubühnen-Architektur, da die Theatermacher ihre, vom konventionellen Theaterbau abweichenden Anforderungen an den Spielort benennen und somit die Idee für das Drei-Raum-Konzept innerhalb eines Universalsaals vorgeben konnten.[13] Dementsprechend reagierte der Schaubühnen-Direktor Jürgen Schitthelm mit offenkundiger Distanz gegenüber der These des Architekten vom „Theater der Zukunft“. Er verwies zwar auf den Unterschied zu den herkömmlichen Theatern, doch bestehe das Prinzip der Schaubühne darin, so weiter zu arbeiten wie im Provisorium am Halleschen Ufer oder bei Produktionen in den Messehallen oder Filmstudios – also in großen, einfach ausgestatteten Hallen. Die Hubpodien und Rolltore ergänzen das Raumkonzept des Theaterumbaus: „Das vielleicht ist neu, nicht aber das Prinzip.“[14] [Schitthelm 1986: 814]

Nach den ersten fünf Jahren Spielbetrieb konstatierte der Theaterdirektor, dass „die großen raumgreifenden Aufführungen, wie man sie von uns kannte aus der Zeit davor“ und die inszenatorischen Raum-Experimente am neuen Spielort kaum stattgefunden haben. [Schitthelm 1986: 814] Angesichts dieser Beobachtung stellt sich die Frage nach dem Gebrauch des Theatergebäudes seit seiner Fertigstellung 1981 bis heute. Das Haus wurde schon bald nach Einzug der Schaubühne in zwei bis drei Sälen bespielt, ohne dass das Wandlungspotenzial ausgeschöpft wurde. Dies begründete Schitthelm mit einem inzwischen modifizierten En-suite-System, innerhalb diesem drei bis fünf neue Produktionen pro Spielzeit aufgeführt wurden und Repertoirebetrieb lief.[15] Zur Aufführungspraxis in den letzten beiden Dekaden erklärt Jan Pappelbaum, Bühnenbildner und Ausstattungsleiter der Schaubühne, im Gespräch, dass er zu Beginn seiner Tätigkeit um 2000 das Haus ausprobiert und Raumexperimente durchgeführt hatte: „Da gab‘s beispielsweise die Idee, dass jede Aufführung räumlich anders aussieht.“[16] In der langjährigen Erfahrung mit dem Theaterhaus habe sich inzwischen gezeigt, dass es sich nicht lohnt, die Räume jedes Mal anders zu gestalten, zumal das Schauspiel vor allem in eine Richtung kommuniziert: „Wenn man im Theater in der Kommunikation mit dem Publikum etwas erzählen oder erreichen will, muss dies nicht über den Aufwand der Raumveränderung laufen. Das macht das Theater nicht besser.“ [Pappelbaum 2019]

In der gegenwärtigen Situation sind die Säle A und B seit einigen Jahren dauerhaft als Studiosaal im Sinne einer Black Box eingerichtet, um sie für die Aufführungen und Proben adäquat nutzen zu können. Zu dieser Situation war es gekommen, weil die akustischen und lichttechnischen Voraussetzungen des in Sichtbeton gehaltenen Theaterraums sich als ungünstig erwiesen und im Nachhinein Abhilfe geschaffen wurde durch eine Auskleidung mit schwarzem Molton. Außerdem führt Pappelbaum die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der als Privattheater agierenden Schaubühne an, die letztlich auch Auswirkungen auf den Repertoire-Spielbetrieb haben.[17] Somit entspricht seine heutige Einschätzung zur Theaternutzung den Beobachtungen von Schitthelm Mitte der 1980er-Jahre hinsichtlich den Veränderungen von Spielbetrieb und Raumnutzung gegenüber der früheren En-suite-Bespielung am Halleschen Ufer. Anstelle des programmatischen Wandlungspotenzials erfolgt die Nutzung der drei Säle im Vis-à-vis von Bühne und Zuschauern. Die einzelnen Säle werden alternierend sowohl für Aufführungen als auch für den Probenbetrieb vor Ort genutzt und bieten somit dem Spiel und dem Bühnenbau komfortablere Nutzungsmöglichkeiten. Bei der Einschätzung zur Wandlungsfähigkeit des Hauses stellt Pappelbaum fest, dass das Haus für die Art der heutigen Bespielung leider nicht funktioniere – auch wenn es auf die Idee der Schaubühne zurückgeht. Die Technik des Hubpodiensystems ist nicht gut nutzbar und hat sich letztlich als ungünstig für die heutige Aufführungspraxis erwiesen. Auch hier kam es zu nachträglichen Ausstattungsmaßnahmen, indem standardisierte Tribünen auf den Hubpodien errichtet wurden.[18] So hat sich das ursprünglich als zukunftsorientiert proklamierte Technikprinzip zur Raumverwandlung nicht eingelöst: Die Hubpodien unter dem Saalboden verharren statisch in ihrer Position und die Rolltore sind dauerhaft heruntergefahren. Dabei erzeugen die inzwischen entstandenen Black Boxes eine ungewünschte Raumneutralität: „Man fühlt sich wie in einem Programmkino. Man hat so gar kein Verhältnis mehr zur Grundarchitektur [...] man ist in einem neutralen Raum aus Molton.“ [Pappelbaum 2019]

Abb. 10: Bühnenaufbau zu Hedda Gabler in der Schaubühne Berlin.

© Schaubühne Berlin, Foto: Jan Pappelbaum

Abb. 11: Aufführung von Hedda Gabler in der Schaubühne Berlin.

© Schaubühne Berlin, Foto: Jan Pappelbaum

In dieser räumlichen Situation werden die ausgezeichneten Stücke der Schaubühne aufgeführt. Pappelbaum konzipierte hierzu Bühnen, die eine selbstverständliche Präsenz haben, um die Kunstwelt zu behaupten: „Die Bühne hat neben Regie und Dramaturgie vor allem eine ordnende und strukturierende Funktion.“ [Pappelbaum 2006: 17] In der Schaubühne konzipierte er freistehende Podestbühnen: „Die Bühnen stehen nicht in einem Portal, sondern die Bühnen sind eher Objekte wie bei Hedda Gabler oder bei Hamlet – sie stehen frei im Raum.“ [Pappelbaum 2019] In diesem Fall drehte sich die Bühne und war mit einem Spiegel oberhalb der Szene ausgestattet: „Der Zuschauer hat das Gefühl, alles sehen zu können, und wird dann doch von neuen, uneinsehbaren Möglichkeiten des Auftritts überrascht.“ [Pappelbaum 2006: 22]

Abb. 12: Modell Globe-Bühne für Richard III. in der Schaubühne Berlin.

© Schaubühne Berlin, Foto: Jan Pappelbaum

Abb. 13: Aufführung von Richard III. in der Schaubühne Berlin.

© Schaubühne Berlin, Foto: Jan Pappelbaum

Pappelbaum entwickelte 2015 eine andere Form der Raumverwandlung für eine Shakespeare-Inszenierung von Thomas Ostermeier. Hierzu installierte er in den halbzylindrischen Teil des Universalraums (Saal C) ein Globe-Theatre und die Grundrissfigur des mendelsohnschen Kinos wurde in ein reversibles Shakespeare-Theater transformiert. „Diese Art von Theater, bei der es eine so große Nähe zwischen Spielern und Publikum gibt, ist ein alter Traum von uns. [...] Von allen Bühnen, die ich für Ostermeiers Shakespeare-Block gebaut habe, ist das Globe eine mit der größten Referenz zum Original“. [Pappelbaum 2015: 160] Entstanden ist der Globe-Raum für die Inszenierung Richard III. als ein architektonischer Gesamtraum bestehend aus Bühne und Zuschauerarena, die aus einfachen zeitlosen Materialien wie Lehm und Holzbrettern gebaut wurden.[19] Diese Installation hat inzwischen seit vier Jahren Bestand und wird für unterschiedlichste Aufführungen genutzt.

„Warum ist man mal aufgebrochen und wo ist man jetzt angekommen?“ Im Nachdenken über das Raumkonzept der Schaubühne und die nicht mehr genutzten beweglichen Elemente erklärt Jan Pappelbaum: „Das liegt nicht an Fantasielosigkeit, sondern das hängt mit Erfahrungen zusammen [...] man hat festgestellt, dass es für die Aufführung gar nichts bringt.“ [Pappelbaum 2019] Es zeigt sich in den Schaubühnen-Aufführungen eine Verschiebung gegenüber dem Raum als Akteur des Spiels: „Zudem lebt Theater zu einem großen Teil von der Imagination – der Zuschauer soll sich auf eine Welt einlassen, will in diese mitgenommen werden. Räumliche Experimente dagegen werfen immer wieder ins Epische zurück.“ [Pappelbaum 2006: 20]

Besondere Aspekte, die Jürgen Sawade in seiner Argumentation zur Schaubühne als „Theater der Zukunft“ ausgelassen hatte, waren das Bauen im Bestand, der zunehmend an Bedeutung gewinnende Denkmalschutz, die behutsame Stadterneuerung sowie die Charakteristik des dynamisch gestalteten Kinogebäudes von Erich Mendelsohn.[20] Doch im Rückblick erweisen sich insbesondere diese Aspekte als wesentlich für die weiteren Entwicklungen im Theaterbau, denn es ging seit den 1980er-Jahren nicht mehr darum, eine Idealtheatermaschine zu erfinden. Schitthelm hatte Mitte der 1980er-Jahre bereits auf die Bedeutung des Spielortes innerhalb eines Bestandsgebäudes hingewiesen und auf die daraus resultierenden, produktiven Zwänge des Improvisierens, die mehr Bedeutung haben als technisch-organisatorische Funktionalität.[21] In den Folgejahren wurden in der Architektur und im Städtebau neue Ansätze erkennbar, wobei die Atmosphäre und der Bezug zu einem charakteristischen Ort in den Vordergrund traten.

Diskurse zu Aufführungsräumen seit den 1980er-Jahren: Atmosphären, Aneignungsprozesse und IndustrieDenkmale

Noch vor Fertigstellung des neuen Schaubühnen-Hauses kam es 1977 zu einer Inszenierung von Hölderlins Hyperion durch Klaus Michael Grüber im Olympiastadion Berlin, die angesichts der engen Verbindung von Spielinhalt, -ort und -kulisse auch Eingang in den Architekturdiskurs fand. [vgl. Rumpf 1980: 19] In das 1936 fertiggestellte Olympiastadion wurde eine Ruinen-Kulisse des kriegszerstörten Anhalter Bahnhofs installiert, so dass der reale und der angedeutete Ort als Symbole des kollektiven Bewusstseins historischer Ereignisse der zurückliegenden 40 Jahre eine dichte Atmosphäre erzeugten. Die Bauwelt-Besprechung konzentrierte sich nicht allein auf die Inszenierung, sondern stellte auch Fragen zu Genius loci, Erinnerungsorten und ihrer Atmosphäre in der zeitgenössischen Architektur und Stadtplanung: „Meist ist das Immaterielle wichtiger als das Materielle.“ [Rumpf 1980: 19] Damit thematisiert sie auch einen neuen Umgang mit baulichem Bestand.

Die temporären Aneignungen von Aufführungsorten wurden in einem Bauwelt-Themenheft Spiel – Raum – Theater 1985 im Kontext des von Werner Ruhnau initiierten Symposiums Spiel, Spiele, Spielräume ausführlich vorgestellt. Durch Umnutzungen von Bestandsbauten und Alltagsorten waren die Spielstraße der Olympischen Spiele (Werner Ruhnau, 1972)[22], das Stück Rudi von Bernard von Brentano im leerstehenden Hotel Esplanade (Michael Grüber, Schaubühne 1979), das Gastspiel Arien auf Kampnagel (Pina Bausch, Wuppertaler Tanztheater 1983) und Nachtasyl von Maxim Gorki in der Zeche Carl Essen (Schauspielhaus Essen 1984) entstanden. Hierbei kam es zu neuen Aufführungsräumen durch die Bewegung aus den Theater-Institutionen und ihren konventionellen Räumen an andere Orte, die eine besondere Atmosphäre und gesellschaftspolitische Relevanz besaßen. Einige der Aneignungen standen zugleich im Kontext der Protestbewegungen der 1970er-Jahre, so wurden Industriebauten besetzt wie im Fall der Zeche Carl in Essen oder des Autonomen Kulturzentrums in der BO-Fabrik, der ehemaligen Bochumer Eisenhütte. [vgl. o.V. 1985: 23] Mit der Aufführung Heilige Johanna der Schlachthöfe von Alfred Kirchner bewegte sich das Schauspiel Bochum unter der Intendanz von Claus Peymann 1979/80 aus seinem Theaterhaus in „eine der schönsten Hallen Deutschlands“, um sich zugleich für den Erhalt dieses von Jugendlichen besetzten Ortes zu positionieren. [o.V. 1982: 47-52] In verschiedenen Städten gab es unterschiedliche Anlässe, Gruppen und Bewegungen zur Aneignung von neuen Räumen wie dem Schlachthof Bremen, der Kulturfabrik Stollwerk Köln oder dem Mousonturm Frankfurt. Diese Raumaneignungen in Industriearchitekturen wurden von den Theaterschaffenden initiiert und im Architekturdiskurs kaum rezipiert; eine Ausnahme bildet die Kampnagel-Fabrik in Hamburg-Barmbeck als frühes Beispiel für Stadtteilentwicklung durch ein Kunst- und Kulturzentrum.[23]

Seit den 1980er-Jahren wurde Industriearchitektur in mehrfacher Hinsicht neu rezipiert: Breitere Diskussionen wurden mit dem Europäischen Denkmaljahr 1975 initiiert und die Industrie- und Technikbauten gewannen in den Folgejahren auch für die Praxis des Planens und Bauens und des Denkmalschutzes an Relevanz. [vgl. Föhl 2018: 46-55] Eine Initialaktion für die Industrie-Denkmalpflege in Deutschland war die Rettung der Dortmunder Zeche Zollern,[24] die auch Gegenstand der künstlerischen Fotografie von Bernd und Hilla Becher und damit neu kontextualisiert wurde.[25] Die künstlerischen Projekte waren unzweifelhaft essentiell für veränderte Sichtweisen, das Vermitteln von Orten und Räumen sowie ihre neue Wertschätzung. So wie die Fotografen Ende der 1960er-Jahre haben auch die Theatermacher mit ihren Aufführungen in den Industriehallen seit den 1970er-Jahren einen wichtigen Beitrag für die Neubewertung von Industriearchitektur geleistet und Umnutzungskonzepte befördert. Zunächst entstanden vor allem museale Nutzungen in den leerstehenden Fabriken und Industrieanlagen. Seit den 1970er-Jahren beschreibt der Begriff Industriekultur das kulturgeschichtliche Gesamtphänomen Industrialisierung, 1983 gründete sich die Arbeitsgruppe Industriedenkmalpflege und seit 1995 erscheint das Magazin Industriekultur, das sich Denkmalpflege, Landschaft, Sozial-, Umwelt- und Technikgeschichte widmet.

Die seit den 1990er-Jahren durch den Umbau von Industriedenkmalen entstandenen Aufführungsorte entwickelten sich unter ganz anderen Voraussetzungen als ihre Vorgänger nicht zuletzt aufgrund von umfangreicher institutioneller Förderung im Kontext von Stadtentwicklung, Kulturförderung und Denkmalpflege. Nun setzten auch Rezeption und Diskurs in der Architekturfachwelt stärker ein wie zu den Bauten der Ruhrtriennale mit der Jahrhunderthalle Bochum und dem PACT Zollverein, dem Kraftwerk Mitte in Dresden sowie dem neuen Tanztheater im umgebauten Berliner Pumpwerk Radialsystem V. Angesichts der Gestaltung dieses neuen Raums für die Künste (2005) bemerkten Sascha Waltz und Jochen Sandig, dass die Bestandsräume von dem Architekten Gerhard Spangenberg zwar nicht zu sehr aufgepäppelt wurden, aber andererseits auch keine Ruinen-Atmosphäre wie in früheren Dekaden mehr herrsche. [Waltz u.a. 2006: 12-15]

In Fortschreibung seiner Ästhetik verfasste der Philosoph Gernot Böhme die Schrift Architektur und Atmosphäre (2006), um letztlich den Humanismus in der zeitgenössischen Architektur neu zu verhandeln.[26] Dabei verweist er auf die Differenz von geometrischem Raum und von Ort, um das Darstellen von Raum von dem Sich-Befinden und der leiblichen Anwesenheit in einer Umgebung zu unterscheiden. „Was zwischen den objektiven Qualitäten einer Umgebung und unserem Befinden vermittelt“, definiert er als Atmosphäre. [Böhme 2006: 16] Als objektive Mittel zur Erzeugung von Atmosphäre benennt er Immaterielles, wie Licht und Ton sowie Farbe und Material. Der Begriff der Atmosphäre habe das Potenzial, die Aufmerksamkeit auf die Beziehung von Raum- und Umgebungsqualitäten und auf das Empfinden zu richten. Seine Betrachtung schließt mit einer kritischen Infragestellung, welche gesellschaftliche Bedeutung Atmosphäre in der gegenwärtigen Erlebnisgesellschaft habe: „Die Aufgabe des Architekten: Inszenierung des Lebens?“ [Böhme 2006: 176] Sie mündet in der Aufforderung zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben anstelle von passivem Zuschauen.

Bewegung zur Brache der Deindustrialisierung: Ein Spielort im Ruhrgebiet

Neben den musealen Nutzungen war es seit den 1990er-Jahren zur Etablierung von neuen Kunst- und Kulturräumen in Industriebauten gekommen, so dass Spiel- und Produktionsstätten hier, anders als in den 1970er- und 1980er-Jahren, kaum als Orte des Protestes verstanden werden können. Die Einbindung in städtebauliche Prozesse und institutionelle Förderprogramme bildeten oftmals den Kontext für die Installation von Aufführungsräumen in bestehenden Industriebauten und –denkmälern wie bei der IBA Emscher Park der hieraus initiierten Kultur Ruhr AG.

Im Ruhrgebiet unterstützte die Austragung der Internationalen Bauausstellung IBA Emscher Park 1989-1999 sowohl die Konversion ehemaliger industrieller Standorte zu neuen Dienstleistungsräumen als auch zu neuen Kulturorten. Mit der IBA Emscher Park wurde quasi die erste Umbauausstellung durchgeführt, die sich aufgrund der fortgeschrittenen Deindustrialisierung des Ruhrgebiets mit der Transformation von weiträumigen Stadt- und Landschaftsräumen beschäftigte, um neue Strategien für den baulichen Bestand der Kohle- und Stahlindustrie zu entwickeln. Wesentlich war die Intention zum Erhalt des teilweise denkmalgeschützten Industriebestands in Verbindung mit vielfältigen Umnutzungskonzepten. Hier verbanden sich die Intentionen von Stadtgestaltung und Denkmalpflege: „Für die nachhaltige Stadtentwicklung und ressourcenschonende Strategien im Bauwesen haben sich Erhalt und Umnutzung von historischen Industriebauten als wichtige Grundlage erwiesen.“ [Kierdorf u. a. 2019] In der Halbzeit der IBA kam es Mitte der 1990er-Jahre zu einer neuen Position gegenüber dem Industriebestand: „Ging es bei den bisherigen Projektarbeiten im Bereich der Industriedenkmäler vor allem darum, die Bauten originalgetreu zu erhalten und vor dem Verfall zu schützen, setzte in der zweiten Hälfte eine stärker touristische und ökonomische Orientierung ein. [...] Die Industriekultur wurde als Alleinstellungsmerkmal der Region erkannt und die Gründung der auf Dauer angelegten Stiftung Industriedenkmalpflege und Geschichtskultur 1995 galt als wichtiger Impuls auf dem Weg, die Industriedenkmäler nicht nur zu konservieren, sondern neu zu bespielen.“ [Marth 2018: 63-64] Die Denkmalpflege stand diesem Wandel teilweise skeptisch gegenüber. Sie warnte vor der Eventisierung von Industrieanlagen und dem damit einhergehenden Verlust von Authentizität.[27]

Auf Anregungen der IBA Emscher Park wurde, kurz vor dem Ende der Bauausstellung, die Kultur Ruhr GmbH 1998 als Instrument der Landes-Kulturpolitik für das Ruhrgebiet gegründet, damit sie ein internationales, spartenübergreifendes Kunstfestival für die instandzusetzenden und umzubauenden Industriearchitekturen etablieren konnte. Heute besteht die Kultur Ruhr GmbH aus den vier Programmteilen: Ruhrtriennale, Chorwerk Ruhr, Tanzlandschaft Ruhr und Urbane Künste Ruhr. Mehrere Industrie-Denkmäler sind inzwischen zu festen Spielorten für die seit 2002 jährlich stattfindende Ruhrtriennale geworden wie die Jahrhunderthalle Bochum, der Landschaftspark Duisburg-Nord, die Zeche Zweckel Gladbeck, die Zeche Carl und die Zeche Zollverein in Essen und jährlich kommen wechselnde Aufführungsorte hinzu.

Abb. 14: Zollverein Essen, Luftbild von Schacht 1/2/8 mit Förderturm, Fördergerüst, Waschkaue, Fördermaschinenhalle, Fördermaschinenhaus, Mannschaftsbrücke und Designstadt N°1. © Foto: Jochen Tack / Stiftung Zollverein

PACT Zollverein Essen

Die Situation des Produktionshauses PACT Zollverein (Performing Arts Choreographisches Zentrum NRW Tanzlandschaft Ruhr) ist im Kontext der IBA Emscher Park und des UNESCO-Welterbe Zollverein zu betrachten. Nach Stilllegung der Zeche in Essen wurde das Areal zum bedeutendsten Konversionsraum im Revier und erfuhr mittels verschiedener Wissenschafts-, Dienstleistungs-, Kultur- und Kunst-Orte eine Überschreibung, um eine neue Identitätskonstruktion nicht nur für das Areal oder die Stadt Essen, sondern für das Ruhrgebiet insgesamt zu ermöglichen. Zollverein Essen versteht sich heute als Welterbe und Zukunftswerkstatt und ist entstanden aus der Umwandlung der Zeche und Kokerei Zollverein zu einem Standort für Kreativwirtschaft, Kultur, Design und Bildung - eine Umwandlung, die mit der Schließung der Zeche bereits 1986 begann. [vgl. Marth 2018: 16] Denkmalstatus, Leuchtturmprojekt der IBA Emscher Park und Ernennung zum UNESCO-Weltkulturerbe sind die wichtigen Stationen, die einen bis heute anhaltenden Transformationsprozess beschreiben. Die Stiftung Zollverein erläutert die Situation und den Versuch Denkmalschutz mit Stadtentwicklung, Kreativwirtschaft und Architektur in Einklang zu bringen: „In Anlehnung an den Bilbao-Effekt, der die erfolgreiche Quartiersentwicklung in der nordspanischen ehemaligen Industriestadt bezeichnet, prägte die Stiftung Zollverein den Begriff Zollverein-Effekt der das Potential des Standorts treffend ausdrückt.“ [Marth 2018: 16] Zollverein ist inzwischen ein weiträumig gestalteter Industriepark mit international bedeutendem Kultur- und Bildungs-Einrichtungen wie dem Ruhr Museum, dem Design Museum NRW, der School of Management and Design und dem PACT Zollverein sowie mit gewerblichen Nutzungen wie Werkstätten und Läden; der weitere Ausbau ist in Planung. Das Areal von Zollverein gliedert sich in drei Teile: den Schacht XII, die Kokerei (1932 und 1961, Architekten Fritz Schupp und Martin Kremmer) und den Gründerschacht 1/2/8 (Mitte 19. bis Anfang 20. Jh.). Nachdem Schacht XII bereits mit der Zechenstilllegung 1986 unter Denkmalschutz gestellt wurde, erfolgte im Rahmen des UNESCO-Antragverfahrens (1997-2001) auch die Unterschutzstellung der beiden anderen Teile, so dass seit Ende 2001 der gesamte Industriekomplex Zeche Zollverein zum Welterbe gehört. Um die Sanierung der denkmalgeschützten Hallen voranzubringen, wurde noch vor dem Finale der IBA Emscher Park ein EU-Großprojektantrag erarbeitet, um die Finanzierung sicherzustellen.

Das PACT Zollverein befindet sich auf dem Areal des Gründerschachts 1/2/8, das bereits in den 1990er-Jahren von Künstler*innen als Ort für Ateliers, Werkstätten, Galerien und Aufführungsräume entdeckt und sukzessive angeeignet wurde.[28] Einhergehend mit der Gründung der Kultur Ruhr GmbH wurde das Projekt Tanzlandschaft Ruhr 1998 gegründet, das sich 2002 mit der Institution Choreographisches Zentrum NRW zum PACT Zollverein zusammenschloss. Bereits 1999-2000 wurde die ehemalige Waschkaue (1907) zum Choreographischen Zentrum durch das Architekturbüro Christoph Mäckler umgebaut.[29] Dabei beschreibt der Architekt seine gestalterische Intention: „Mit dem Abriss geht der Wiederkennungswert eines Ortes verloren. Umso wichtiger erscheint es, die originale Substanz architektonisch wertvoller Gebäude wie der ehemaligen Waschkaue der Zeche Zollverein bei einer Neunutzung konsequent zu erhalten, um die ursprüngliche Identität zu bewahren.“ [Mäckler 2008: 92] Insgesamt ist die Gestaltung von deutlichem Respekt und Sensibilität gegenüber dem Bestand und seiner Nutzungsgeschichte gekennzeichnet, obgleich der Denkmalstatus in der Planungs- und Bauphase noch nicht gegeben war und erst bei Fertigstellung 2000 im Rahmen des UNESCO-Antragverfahrens erfolgte. Der Kontext Zeche Zollverein war bei der architektonischen Verfahrensweise relevant, so erklärte Mäckler, dass es ihm auch darum ging, „sich selbst zugunsten des Ensembles ein Stück weit zurückzunehmen.“ [Marth 2018: 149]

Abb. 15: Eingang PACT Zollverein Essen. © Dieter Leistner

Der Bestand war in ersten Aneignungsprozessen bereits in den 1990er-Jahren von Choreograph*innen der Region erprobt worden und die Grundrissdisposition erwies sich als geeignet für die neue Nutzung, so dass bei der Instandsetzung nur geringfügig in die Raumaufteilung interveniert werden musste. Dabei wurde akzeptiert, dass eine überraschend lange Wegeführung vom Haupteingang zum Foyer führt. Die Atmosphäre der früheren industriellen Nutzung ist in dem erdgeschossigen Gang mit seinen dunkelrotbraunen Mauerwerkswänden eindrucksvoll spürbar und stimmt auf das Haus ein. Zugleich hatte der Bau mit der Umnutzung auch einen zweiten Zugang über den Wintergarten und das Foyer/Café erhalten, der attraktiv an die Ringpromenade anschließt und das Haus somit an das Gesamtareal Zollverein anbindet. An dieser Stelle befinden sich der markante, weithin sichtbare Förderturm Schacht 2, die Schachthalle und die Fördermaschinenhalle.

Abb. 16: Foyer/Café PACT Zollverein Essen. Foto ©: Axel Hartmann

Das Foyer-Café ist ein heller Raum mit den erhaltenen weißen Kacheln und einem hellen Putz. Einzelne, bewusst einfach gestaltete Ausstattungselemente wie eine Theke wurden fest installiert, ansonsten bestimmen improvisiert wirkende Möbel den Raum.

Abb. 17: Grundriss Obergeschoss PACT Zollverein Essen. © Christoph Mäckler

Abb. 18: Gang vor den Sälen im Obergeschoss.

PACT Zollverein Essen. © Dieter Leistner

Auch in dem hellen Gang des Obergeschosses wurden die Materialität und Details belassen: Weiße Kachelwände mit darin eingelassenen Seifenschalen und Spiegeln wurden zur Erinnerung an die frühere Nutzung als Waschkaue einschließlich ihrer Alters- und Gebrauchsspuren erhalten. Eine Rekonstruktion erfolgte bei den früheren Glasbaustein-Fenstern, die bei dem Umbau 1964 angesichts der Waschräume für eine Undurchsichtigkeit eingebracht worden waren. Da mit der Umnutzung der Blick auf die Umgebung freigegeben werden sollte, wurden hier Stahl-Kastenfenster eingebaut, die die Gestaltung der historischen Fenster aufnehmen. Die wenigen neuen Materialien wurden in dezenten Farben gehalten und greifen den industriellen Charakter des Ortes auf wie das Zinkstahl der Lüftungsrohre oder der Terrazzo einer schlichten Sitzbank.

Abb. 19: Saal im Obergeschoss nach dem Umbau zum

PACT Zollverein Essen. © Dieter Leistner

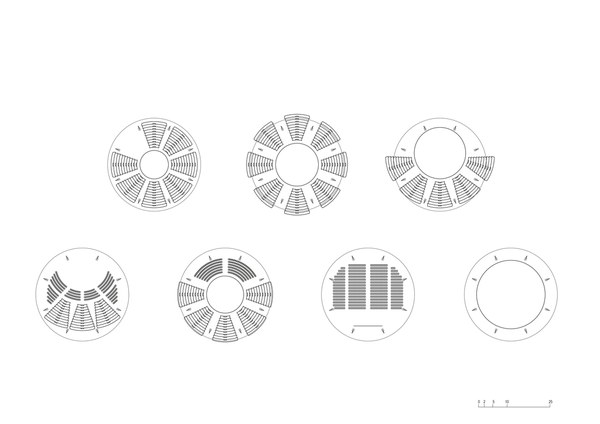

In den heutigen Aufführungssälen bewahrten die Bergleute früher ihre Arbeitskleidung in Körben unter der Decke auf, heute bildet eine Installationsdecke für die hochwertige und variable Saaltechnik den Raumabschluss. Der Hauptsaal (350 Zuschauerplätze) wird als Einraum genutzt und an seinen Längsseiten zu Flur und Fassade ist die Bestandsgestaltung gut ablesbar. Die beiden Säle und die drei Studios haben neben neuer Technik auch Tanzböden und Verdunkelungsvorhänge bekommen, um als variable Räume die vielfältigen Nutzungen für Tanz, Performance, Theater, Medien und Bildende Kunst zu gewährleisten. Der Bestandsbau wurde lediglich dort ausgebessert, wo es aus bautechnischen oder gestalterischen Gründen erforderlich war wie bei den Mauerwerksfassaden und -wänden. Die Installationen für Beleuchtung und Lüftung wurden sichtbar auf Putz verlegt, so dass in die Substanz nur gering interveniert wurde. In diesem Sinne wurden auch zwei stählerne leichte Fluchttreppen in zurückhaltender Gestaltung angebaut, so dass sie sich kaum als Hinzugefügtes erkennbar zeigen. Die Anordnung von Bühne und Zuschauertribüne im Hauptsaal ist konstant, da die Tribüne des Produktionshauses bei wechselnden Aufführungen nicht verändert wird. Die entlang der Seitenwände installierten Vorhänge können für akustische und visuelle Veränderungen einbezogen werden, so dass der Raum quasi zu einer Black Box werden kann. In dieser Raumsituation wurde das Stück Die Fabrik von Mohammad Al Attar und Omar Abusaada als Beitrag zur Ruhrtriennale 2018 im PACT Zollverein gezeigt. Mit dieser Aufführung wurde die frühere Nutzung und Atmosphäre des Ortes thematisiert, auch wenn der Aufführungsraum schwarz verhüllt war, hatten die Gänge und das Foyer bereits eine Einstimmung auf den Industriebau bewirkt. Der Handlungsraum im Stück ist eine Zementfabrik im Nordosten Syriens, die angesichts von Revolution und Krieg zu einem abgeschlossenen Kosmos wird, in dem die Produktion auf Anweisung der Französischen Investoren unabhängig von den äußeren Ereignissen weiterlaufen soll. Die Wirkung von Eingeschlossenheit in der Parallelwelt Fabrik wird durch den Spielort in der ehemaligen Waschkaue intensiviert und es entsteht ein atmosphärischer Kontext zum Stück. Seit dem Auftakt der Ruhrtriennale 2002 wird PACT Zollverein regelmäßig als fester Aufführungsort des Festivals genutzt. Das Programm des Produktionshauses PACT Zollverein ist vor allem auf Tanz und Performance orientiert; es gehört zum Bündnis Internationaler Produktionshäuser.

Nach Fertigstellung des Umbaus kam es zu einzelnen Rezeptionen in der Architekturkritik, wobei auch ein Vergleich von der minimalistischen Intervention Mäcklers mit dem aufwendigen Umbau des Design-Zentrums Zollverein von Norman Foster angestellt wurde, der den Umbau der Waschkaue positiv kommentiert: „Aber in anderen Fällen kann man genau darauf verzichten, um von alter erzählender Architektur so viel zu retten wie irgend möglich und damit Erinnerung in selbstverständlicher Weise wachzuhalten.“ [Baus 2001: 52-58]

Mobilität: Bewegung aus dem festen Spielort an einen temporär genutzten Ort in Berlin-Tempelhof

Um die Jahrtausendwende kam es nicht nur für Industriebauten, sondern auch für stillgelegte Bauten und Flächen der Verkehrsinfrastruktur wie Bahnanlagen, Hafenareale und Flughäfen zu Konversionsprozessen. Die Bauten und das Flugfeld des stillgelegten Tempelhofer Flughafens in Berlin sind eines der großen Stadtentwicklungsprojekte des Berliner Senats seit der Schließung im Jahr 2008.[30] Die Konversion des großflächigen, zentralen Stadtraums stellte hohe Anforderungen hinsichtlich der neuen Programmierung, der Verknüpfung mit angrenzenden Stadtquartieren, dem Denkmalschutz und letztlich den Beteiligungs- und Aneignungsprozessen der Bürger*innen. Bereits 2009 hatte ein Aktionsbündnis Das Denkmal Flughafen Tempelhof erhalten – als Weltkulturerbe schützen einen letztlich erfolgreichen Bürgerentscheid initiiert, der Rechtskraft eines Beschlusses der Bezirksverordneten-Versammlung hatte. Im Jahr darauf hatte der Senat den öffentlichen Zugang zum Tempelhofer Feld hergestellt, das zukünftig als Park gestaltet werden sollte. 2011 gründete sich eine Bürgerinitiative 100 % Tempelhofer Feld und konnte ihr Ziel erfolgreich verfolgen, die ursprünglichen Nachnutzungspläne des Senats über einen Volksentscheid 2014 zu verhindern, um den vorhandenen Freiraum gegenüber den geplanten Bebauungen zu sichern.[31] Das Programm für die bestehenden Flughafengebäude auf dem Areal beschreibt die Senatsverwaltung folgendermaßen: „Der Flughafen Tempelhof ist Europas größtes Baudenkmal, Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst und Spiegel der Weltgeschichte. Das Gebäude wird schrittweise zu einem Experimentierort und Stadtquartier für Kunst, Kultur und Kreativwirtschaft, Location einzigartiger Events, Adresse kreativer und innovativer Angebote und touristischer Magnet.“ [Senatsverwaltung: Flughafen]

Auf dem Flughafenfeld hatten das HAU Hebbel am Ufer und raumlaborberlin bereits 2012 mit Die Große Weltausstellung eine programmatische Kommentierung zur Stadtentwicklung gegeben, indem sie die Bemühungen des Berliner Senats um Investoren ironisch-kritisch mit einer „ultimativen Megaveranstaltung“ als Gegenentwurf zu dem repräsentativen Vorhaben der offiziellen Stadtpolitik durchführten.[32]

Abb. 20: Entwurf Satellitentheater. Mobile Volksbühne Berlin,

Installation auf dem Vorfeld des Flughafens. © Kéré Architecture

Mobile Volksbühne Berlin – Das Satellitentheater

Das Satellitentheater war unter der Intendanz von Chris Dercon als temporäre Spielstätte und experimenteller Raum zur Ergänzung des festen Spielortes Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz konzipiert. Es wurde von dem Architekten Francis Kéré 2016-17 für einen Hangar des Flughafengebäudes entworfen und ist eines der jüngsten Beispiele für Mobilität in der Typologie Aufführungsräume. Chris Dercon war zuvor als Direktor und Kurator der Tate Modern in London tätig und kannte die in internationalen Architektur-Ausstellungen gezeigten Arbeiten von Kéré. Neben Schulen und Sozialbauten in seinem Mutterland Burkina Faso entwarf er seit 2009 mit Christoph Schlingensief auch das multifunktionale Operndorf Remdoogo (dt. Festspiel) in Laongo nahe der Hauptstadt Ouagadougou.[33] Schlingensief verstand das Operndorf mit dem Festspielhaus als soziale Plastik im Beuysschen Sinne, als Verbindung von Kunst und Leben. Dercon hatte bereits früh zu den Unterstützern dieses Projekts gehört. In Vorbereitung seiner ersten Spielzeit als Volksbühnen-Intendant engagierte Dercon 2016 den charismatischen, in Berlin ansässigen Architekten für das geplante Volksbühnen-Raumexperiment, der entsprechend seiner Entwurfsprämisse „Radically Simple“ und dem Bauen als soziales Handeln einen Entwurf erstellte. In der Argumentation für die Spielort-Wahl erklärte Dercon: „Nirgendwo war in Berlin das Wunder überwiegend friedlichen menschlichen Zusammenlebens größer als auf dem historischen Flughafen Tempelhof. Tausende Menschen haben hier in den letzten Monaten Zuflucht gefunden und auf engem Raum nebeneinander existiert, kollaboriert oder sind einander ausgewichen. [...] Im September legen wir gemeinsam den Grundstein für diesen neuen Spielort mit einem babylonischen Chaos an Sprachen, Gesten und Formen.“ [Dercon u.a. 2017: 104-109] In dieser Beschreibung des Flughafens, dessen Hangars und Container auf dem Vorfeld 2015-2018 zum Lebensort für Geflüchtete geworden war, scheint eine Nähe zum Projekt Operndorf auf.

Abb. 21: Entwurf Satellitentheater. Mobile Volksbühne Berlin,

Installation im Hangar. © Kéré Architecture

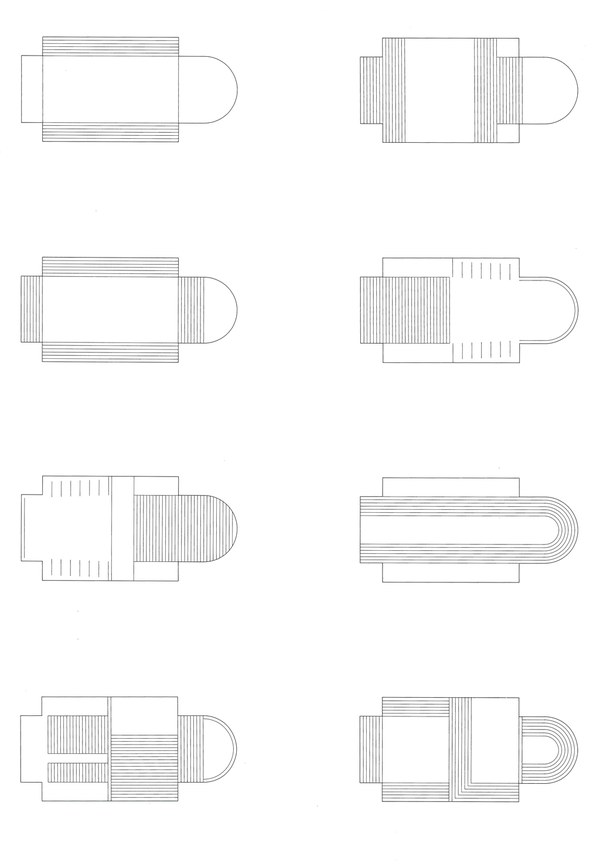

Dercon und Kéré beziehen sich auf die experimentelle Bühne des Bauhauses und das Totaltheater Piscators, bei denen „Schauspieler, Tänzer und Künstler anderer Disziplinen ... die Bühne zum zentralen Ort und Bezugspunkt für ihre Experimente und Rauminszenierungen“ machen. [Dercon u.a. 2015] Kéré konzipierte für den Flughafen ein mobiles Arenatheater, das die Trennung von Bühne und Publikum aufheben sollte. Der ursprüngliche Entwurf sah einen transluzenten Hüllkörper vor bestehend aus acht stählernen Kragträgern, die Außenwand- und Dachkonstruktion bilden. Hier wird die gestalterische Reaktion auf die Kragkonstruktion der Flughafenhangars deutlich. Der Hüllkörper ist rollbar konzipiert, indem die Fußpunkte der Stahlträger in Anlehnung an Flugzeugfahrwerke mit Rädern ausgestattet sind. Diese markante Gestaltung verweist auf die Mobilität des Theaters und seine Installationsmöglichkeiten sowohl innerhalb des konstruktiv-technischen Hangars als auch vor dem Flugfeld unter freiem Himmel. Die Atmosphären des Flughafens hätten entsprechend der Aufführung genutzt und die Zuschauer unterschiedliche Raumerfahrungen machen können.

Abb. 22: Entwurf Satellitentheater. Mobile Volksbühne Berlin,

Spielraumvarianten. © Kéré Architecture

Ein modulares System sollte es ermöglichen, angesichts wechselnder Aufführungen, „immer wieder neu mit der monumentalen Größe, Geschichte und Gegenwart des Flughafenhangars in Dialog zu treten.“[34] [Volksbühne 2017: 10] Innerhalb des Hüllkörpers waren acht modulare Tribünen-Segmente für insgesamt 1000 Zuschauerplätze vorgesehen. Ihre Anordnungen ermöglichten unterschiedliche Spielformen, Bühnengrößen, Ausrichtungen und Öffnungsmöglichkeiten als Halbkreis, segmentweise geöffnet oder ganz geschlossen. Kérés Intention bei diesem Entwurf war es, neue Theatererfahrungen der Kollaboration, Improvisation und Kommunikation zu fördern, jenseits der Grenzen traditioneller Theatersituationen.

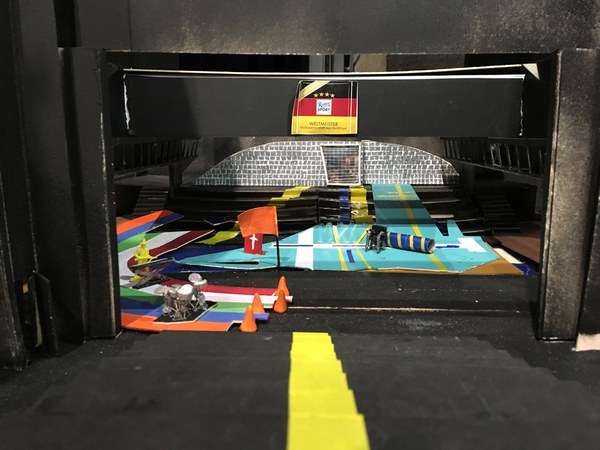

Abb. 23: Blick vom realisierten Satellitentheater. Mobile Volksbühne Berlin

zum Tempelhofer Feld. © Andrea Maretto

Abb. 24: Tribünen-Verhüllung des realisierten Satellitentheaters.

Mobile Volksbühne Berlin. © Andrea Maretto

Das Satellitentheater sollte der Volksbühne für mehrere Spielzeiten als Experimentalraum am Tempelhofer Feld dienen. Allerdings erfolgte die erforderliche Finanzierung nur verzögert und deutlich reduziert, so dass der Entwurf zur Spielzeit-Eröffnung 2017/18 letztlich nur in einer Minimalversion umgesetzt werden konnte mit einer Tribüne, einzelnen Tribünenblöcken und ohne den beweglichen Hüllkörper – optimistisch formulierte der Architekt die Situation als „Präambel“ des ursprünglichen Entwurfs.[35] Die Medien kommentierten nicht nur die gegebene Situation, sondern reflektieren kritisch die Ursachen des vorangegangenen Finanzierungsprozesses: „Und so stehen wir jetzt vor einer Tribüne, wie man sie überall haben kann, statt vor einem Theater, dass es nirgends so gibt.“[36] [Bernau 2017]

Abb. 25: Tanz-Performance Boris Charmatz im realisierten Satellitentheater.

Mobile Volksbühne Berlin. © Andrea Maretto

Nachdem mit Fous de danse – Ganz Berlin tanzt auf Tempelhof von dem Choreografen Boris Charmatz die Spielzeit Anfang September unter freiem Himmel eröffnet worden war, folgten im Satellitentheater einzelne Aufführungen von A Dancers Day sowie eine Iphigenie-Aufführung von Mohammad Al Attar und Omar Abusaada mit einer Gruppe syrischer, in Berlin lebender Frauen.[37] Anfang Oktober endete bereits das Programm am Spielort Tempelhof Hangar 5, da sich in der kälteren Jahreszeit die Aufführungen wieder in das Theaterhaus am Rosa-Luxemburg-Platz verlagerten. Aufgrund der weiteren konfliktreichen Entwicklung um die Intendanz Dercons, die ihn bewogen seinen Vertrag im April 2018 vorzeitig aufzulösen, wurde der Spielbetrieb in Tempelhof mit diesem persönlichen Projekt Dercons nicht wieder aufgenommen. Das Satellitentheater ist bisher unvollendet geblieben, ähnlich dem Festspielhaus in Laongo, so dass sich der Projekttitel Satellitentheater. Eine Utopie sowohl im Sinne von Denken-nach-Vorn sowie von Nicht-Ort, einem nicht Wirklichkeit gewordenen Ort, bewahrheitet hat.

Beobachtungen

In diesem Beitrag wurden architekturtheoretische Diskurse und die Entwurfsideen, die Architektur und der Gebrauch von vier Bauten für die Aufführungskünste vorgestellt. Bei den Beispielen handelt es sich um Bauten der Typologie Theater, doch unterscheiden sie sich nicht nur hinsichtlich ihrer Entstehungszeit und ihrem kulturell-gesellschaftlichen Kontext, sondern auch in Bezug auf ihre Nutzung für unterschiedliche Sparten von Schauspiel bis zu Tanz und Performance sowie in ihrer Betriebsform als Stadt-, Privat- oder Hochschul-Theater oder als Produktionshaus mit jeweils unterschiedlichem Spielbetrieb im En-suite-, Repertoire- oder Gastspiel-System. Gemeinsam ist allen vier Projekten, dass sie Bezüge zu einem baulichen Bestand haben: mit einem Neuaufbau auf Bestandsfundamenten, einer Neugestaltung in einer Bestandshülle, einer Umnutzung von Bestand und der Verortung in einer Bestandshalle. Diese verschiedenen Parameter haben zu spezifischen Lösungen geführt, die interessante Aspekte zu Bewegung und Dynamik als Eigenschaft der räumlichen Konzeption von Bauten für die Aufführungskünste aufzeigen.

Multiperspektivität und Mobilität zur Wandlungsfähigkeit des Spielortes standen bis Anfang der 1980er-Jahre im Fokus der Konzepte zu Neuerungen von Aufführungsbauten. Inzwischen sind in den unterschiedlichen Sparten Akzentverschiebungen festzustellen, so dass die Erfahrungen im Schauspiel zu anderen Prämissen bei der Anordnung von Bühne und Zuschauerbereich geführt haben als bei den dreidimensionalen Aufführungskünsten wie Tanz und Performance. Eine unterschiedliche Bewertung und Nutzung der Wandlungsfähigkeit steht auch in Abhängigkeit zu dem Betriebssystem der Institution und ihrem praktizierten Spielbetrieb.

Das Studio als Modell des Wandlungsprinzips hat sich als Raumprinzip in der Praxis etabliert. Dabei wird die Black Box in ihrer Neutralität und Austauschbarkeit auch kritisch bewertet, stattdessen erscheint die Möglichkeit zur Mehrfachdeutung unter Einbeziehung der Atmosphäre eines spezifischen Ortes wichtig. So können für die Aufführung Aneignungsprozesse sowohl von Raum als auch von seiner Atmosphäre ermöglicht werden.

Bewegungen und Hindurch-Bewegen: Fließende Räume und Übergänge sind in der Architektur der Moderne wesentliche Entwurfsparameter, um Offenheit im Sinne der gesellschaftlichen Einbeziehung auch gestalterisch zu formulieren. Ein niedrigschwelliger Zugang zu den Aufführungshäusern wird heute allerdings auch durch eine offene Programmierung erzeugt sowie durch einen alltäglichen Charakter des Hauses. So entstehen letztlich auch Angebote zu Öffnung und Wandel von Konversionsarealen.

Bewegung an andere Orte wie in den Industriebau als eine nicht-genuine Aufführungsraum-Typologie bewirkt Wandel durch eine Umnutzung. Es entfaltet sich ein neuer Ort, der Vernetzungen in die Stadtquartiere und damit in die Stadtgesellschaft fördert.

Andere Atmosphären finden sich durch Bewegung aus dem festen Haus in die Stadt bzw. in leerstehende Bauten und bieten Chancen zur Erkundung von neuen Räumen. Sie sind Herausforderungen zur künstlerischen Arbeit mit Bestehendem, um aus der charakteristischen Situation spezifische Lösungen und künstlerische Konzepte zu entwickeln.

Die Vision des mobilen Theaters hat seit Anfang des 20. Jahrhunderts mit seinem konzeptionellen Ansatz das Potenzial zu Fortschreibung und Neuinterpretation angesichts veränderter kultureller Kontexte. Dabei haben sich die Akzente verschoben vom Theater als Maschine zum Theater als Inkubator in neuen Umgebungen und Atmosphären – eine Umsetzung und der Gebrauch wären höchst interessant. Ein wichtiger Aspekt des visionären Totaltheaters ist auch der Austausch und die Kollaboration von Theaterschaffenden und Architekt*innen bei der Konzeption.

Bewegung und Dynamik haben seit den 1960er-Jahren zu experimentellen Entwurfskonzepten geführt und Prototypen hervorgebracht, für deren weitere Entwicklung der Austausch zu den Gebrauchs-Erfahrungen wichtig ist. Allerdings sind die Situationen und Anforderungen oft sehr spezifisch, selten direkt zu vergleichen und dazu im ständigen Wandel begriffen. Experimente können gelingen oder scheitern oder nur zum Teil ausgeführt werden, das liegt in ihrem Charakter. Grundlegend sind Interesse, Offenheit und die Einbeziehung verschiedener Akteure, um die jeweiligen Arbeitsweisen kennenzulernen und ihre Potenziale auszuschöpfen. Insbesondere die Aufführungskünste bieten die Chance, Orte der Entwicklung, des Versuchs und neuer künstlerischer Ansätze zu sein.